京都では、華やかな着物を着て歩く舞妓さんが観光客の注目を集めています。

かわいらしく、華のある舞妓は絵になりますよね。

しかし、実は舞妓は半人前の状態。舞妓を卒業して芸妓になって初めて、一人前の女性として活躍できるのです。

今回は舞妓から芸妓になる流れや、芸舞妓(舞妓と芸妓のこと)の違いについてお伝えします。

目が向きがちな舞妓の隣に立つ芸妓にも、ぜひ注目してみてくださいね。

舞妓と芸妓の違い

舞妓と芸妓の違いがよくわからないという方も多いと思います。

まずは、舞妓と芸妓の大きな違いについてお伝えします!

髪 型

まず、舞妓と芸妓の一番の違いは髪型です。

舞妓は自分の髪で日本髪を結い上げていますが、芸妓はかつらを被ります。

自髮で結う舞妓は髪の毛を長く伸ばし続ける必要がありますが、芸妓になったら自髮は短くても問題ありません。

舞妓卒業をきっかけに、長い髪をばっさり切って短くする人も多いそうですよ。

また華やかな簪をいくつもつけている舞妓に対して、芸妓はほとんど飾りがないのも特徴です。

子どもらしい印象の舞妓は、季節を感じさせる簪や、かわいらしいデザインの簪をつけています。

しかし、芸妓になると髪はとてもシンプル。

品があって、大人の女性らしさを演出しています。

着 物

舞妓には、着物にも違いがあります。

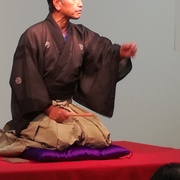

舞妓は華やかな振袖を着ていますが、芸妓の着物はシンプルです。

ピンクや赤など鮮やかな色の着物が多い舞妓とは違い、芸妓の着物は落ち着いた色が多いです。

帯にも違いがあります。

舞妓は長い帯を垂れさせた「だらり帯」を締めますが、芸妓は通常の帯なので、着付けの時間も舞妓と比べて短くなるのです。

シンプルで落ち着いた姿の中で、大人の女性としての品や落ち着きを表現しています。

履 き物

舞妓は10cmほどの高さがある「ぽっくり」を履いて歩きますが、芸妓は普通の草履を履いています。

舞妓さんと並んで歩くと、舞妓の方がかなり背が高く見えるはずです。

舞妓期間はとても歩きにくく、不安定なぽっくりを履いて夜道を歩いていたため、草履になると歩きやすさに驚くのだとか。

だからといって、品のない歩き方をするのはNG。

歩きやすい履物を履いてもガツガツした歩き方にならないのは、日本舞踊の稽古のおかげなのだそうです。

仕 事内容

舞妓も芸妓も「お座敷を盛り上げる」という基本的な仕事は同じですが、盛り上げ方が少し違います。

舞妓は、お座敷に華を添える担当です。

子どもらしく、時には遊び心を持って盛り上げます。

一方で芸妓は、お座敷全体の流れを読みながら動く担当です。

舞妓が盛り上げているところを客観的に見て、はしゃぎ過ぎていたら抑え、時間を見て進行を進めることもあります。

「一見さんお断り」として有名な京都のお座敷。とっても憧れますよね。

今回はお座敷遊びの基本から、一見さんお断りの本当の理由、お茶屋遊びについてまで、徹底解説します!

お座敷遊びについて知り、最高のおもてなしを受けてみてください。

舞妓から芸妓になる流れ

芸妓になるには、まず舞妓を経験することが必要です。

みなさんは舞妓に対して、花形で活躍している印象を持っているかもしれません。

しかし、本来は芸妓になるための修行中の身分が舞妓です。

そして、芸妓になりたいからといって、すぐに芸妓になれるわけではないのです。

舞妓として5年ほど修行をする中で、舞や茶道、お座敷でのマナーなどを身につけていきます。

舞妓としての経験を積んで初めて、芸妓としてお店に出ることができるのです。

中には舞妓を経験せずに芸妓になる人もいますが、ごく稀です。

お座敷でのマナーについてきちんと理解しており、舞や鳴り物、三味線などの特別なスキルを持っている必要があります。

舞 妓から芸妓になるには

・舞妓として一人前の働きができていること

・20代後半にさしかかりそうなこと

など、いくつかの基準を総合的に判断し、本人や置屋のおかあさんの意見で決めます。

そして、芸妓になるには「襟替え」が必要となります。

襟替えとは、舞妓から芸妓になることを指す言葉。

着物の襟の色が変わり、舞妓の赤襟から白襟に変わることから、襟替えと呼ばれています。

襟替え前の2週間ほどは「舞妓を卒業します」とお知らせする期間です。

髪型を「先笄」に結い、舞妓卒業時にしか舞えない「黒髪」という舞をお座敷で披露します。

芸妓として襟替えした初日には、置屋の前で記念撮影や、日本舞踊などの師匠への挨拶、ご贔屓のお茶屋への顔出しなどをおこないます。

襟替えすることを事前にお客さんにも伝えているため、芸妓姿を一目見ようとたくさんの人が置屋の前に集まることもあるようです。

京都といえば舞妓が思い浮かぶほど、舞妓の存在は広く知られています。

しかし、舞妓の先にいる「芸妓」の存在に注目する人は少ないのではないでしょうか?

舞妓は見習い期間の女性のことで、半人前の芸妓のことをいいます。

芸妓でいられる期間

芸妓でいられる期間には、期限がありません。

子どもらしさが必要な舞妓のように「◯歳まで」といった卒業時期は決められていないので、好きなだけ芸妓としてお座敷に出ることが可能です。

もちろん、結婚や芸妓以外にやりたいことができて引退する人はいます。

しかし、「生涯現役」として、90代を過ぎても活躍している芸妓さんもいる、おもしろい世界です。

芸妓には、立方と地方がいます。

立方は実際に舞を披露する芸妓で、地方は三味線や鳴物、唄を担当する芸妓のことです。

年配でも舞を披露する立方を続ける人はいますが、多くの芸妓は年齢を重ねるごとに地方に移行していきます。

舞妓時代から三味線や鳴物などの稽古を欠かさないからこそ、途中でのキャリア変更も可能なのですね。

おわりに

舞妓と芸妓は似ているようで、まったく違うお仕事です。

同じお座敷の中にいても、盛り上げ役と抑え役。

芸妓によってうまく調整されているからこそ、楽しいお座敷になるのですね。

お座敷を上手に仕切ることができるのも、舞妓として修行を積んできたからこそ。

華やかな舞妓に注目してしまいがちですが、舞妓を卒業して大人の女性になった芸妓にも、ぜひ注目してみてくださいね。

女の子なら一度は舞妓さんに憧れるかもしれません。

しかし実際に舞妓になるには、厳しいお稽古だけでなく年齢の制限もあります。

1日だけでも舞妓さんになってみたい!という方にオススメなのが「舞妓体験」です!

京都には、舞妓さんと同じメイクをして、同じ着物を着られる体験ができるお店が多くあります。

舞妓の特徴といえば、白塗りのお化粧。

普通の人がやると大抵は馴染まないものですが、舞妓さんがするとなぜかとても綺麗ですよね。

当初は薄暗い室内で顔を目立たせるために始まったのですが、今では舞妓に欠かせないメイクとなっています。

この特徴的なメイクは「子どもっぽさ」を出すために、いろいろな工夫がされているのです。