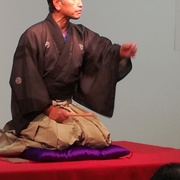

華やかな着物を身にまとい、宴席に花を添える舞妓さんに芸妓さん。

実際に会ってみたいと思っても、芸舞妓で有名な京都でしか会えないと思っている方も多いのではないでしょうか。

でも実は日本全国に花街(かがい・はなまち) と呼ばれる場所は存在し、芸舞妓が在籍している場所もあるのです。

そこで今回は、日本全国の舞妓さん・芸妓さんに会える花街をご紹介していきたいと思います!

憧れの芸舞妓に会える場所は意外と近くにあるかもしれませんよ。

北海道・東北地方の花街

京都から遠く離れた北海道・東北地方でも、舞妓さんや芸妓さんに会うことができます。

呼び方が京都とは少し違うこともありますが、見ている人を笑顔にする華やかさに違いはありません。

北海道・東北地方で芸舞妓に会える代表的な場所をご紹介しましょう。

薄 野【北海道札幌市】

北海道には「さっぽろ名妓連」事務所 というものがあり、北海道の芸妓はこの事務所に所属しています。

花街として栄えていた薄野では、最盛期に300人以上の芸妓さんが所属していたといわれていますが、現在では10名程度に減少。

演奏者(地方)と踊り手(立方)の2人をセットで呼ぶのが最低限のルール。

札幌以外にも出張してもらうことができるので、遠方の方も諦めず問い合わせをしてみましょう。

盛 岡【岩手県盛岡市】

岩手県盛岡市にも盛岡芸妓がいますが、現在は数える程度しか残っていません。

盛岡では芸妓見習いのことを「ひよ妓」と呼びます。

令和2年(2020年) 6月現在、ひよ妓は1名しかおりません。

盛岡芸妓の芸を見るためには、決められた料亭・ホテルに依頼する必要があります。

粋な料亭で艶やかな芸妓さんの芸を鑑賞してみてはいかがでしょうか。

酒 田【山形県酒田市】

山形県酒田市では舞妓さんのことを「舞娘」と呼びます。

竹久夢二美術館を併設した「相馬樓」では、舞娘の演舞を鑑賞することができます。

酒田の舞娘の身に付けている着物帯は、京都の舞妓さんにみられる太ももあたりまで垂れた「だらり帯」ではありません。

また、襟足の“二本足”と呼ばれる化粧は施さず、すべて白塗りにするといった特徴も。

京都と少し違った印象を楽しむのも面白いかもしれませんね。

七 日町【山形県山形市】

山形県山形市の七日町で活躍する芸妓さんは「山形芸妓」です。

立方(舞手)の研修生を「やまがた舞子」、地方(演奏者)の研修生を「やまがた芸子」と呼び、芸妓さんを目指して芸事に励んでいます。

七日町では定期的に発表会が開催されており、お座敷以外で芸妓衆を見ることができる貴重な機会となっています。

新しい舞子さんがお披露目されることもあるので、初々しい舞子さんの姿を見ることができるかもしれませんよ。

東 山【福島県会津若松市】

福島県会津若松市に在籍する会津東山芸妓、通称「からり妓さん」。

東山温泉では夏に芸妓衆の参加するイベントがありますが、それ以外の時期でも料亭やホテルで会うことができますよ。

白虎隊の物語を基にした舞踊も必見です。

千 秋公園【秋田県秋田市】

秋田県では、毎週末「あきた舞妓」に会える劇場公演を開催するといったイベントも開催されています。

“秋田の魅力の伝道師”、“会える秋田美人”と呼ばれるあきた舞妓。

興味のある方は足を運んでみてはいかがですか?

関東地方の花街

関東地方の花街といえば東京が有名ですが、温泉地として有名な群馬県伊香保にも芸妓さんがいます。

多くの花街では見習い芸妓のことを舞妓と呼びますよね。

しかし、伊香保では舞を見せる人を「舞妓」、三味線などの鳴り物を奏でる人を「芸妓」と呼び分けています。

おしゃべりを楽しみたい場合には芸舞妓どちらを呼んでも問題ありませんが、唄や舞も楽しみたい場合には芸妓さん・舞妓さんそれぞれ呼びましょう。

現在は芸舞妓の減少に悩む伊香保。

会えるうちに会っておくのがオススメです。

東京の花街

東京の花街は、23区内にある葭町(芳町)、新橋、赤坂、神楽坂、浅草、向島(向嶋)の六花街と、八王子の花街が有名です。

それぞれの街ごとに違った特色があるので、花街巡りをしてみるのも面白いでしょう。

京都などでは芸妓・舞妓と呼ばれますが、関東では総じて「芸者」と呼びます。

芸者見習いの身は「半玉」や「雛妓(おしゃく) 」といった呼び方がされます。

どの呼び方を使うかは花街によって異なるので、違いを楽しんでみては?

葭 町(芳町)【東京都中央区】

葭町は、日本橋人形町、浜町の一帯にある花街。

もともとは遊郭・葭原(のちに吉原に改称)があった場所で、遊郭が移転した後には歌舞伎や人形芝居で栄えた街です。

現在は高層ビルなどの建設により料亭が減少し、平成12年(2000年)には残り一軒を残すばかりとなってしまいました。

お座敷体験会やお祭りといったイベントへの参加もしているので、芸者さんを見る機会は増えているでしょう。

新 橋【東京都港区】

銀座から築地にかけてを範囲とする新橋の花街は、政府高官や財界人が集う花街として発展してきました。

“芸の新橋”と呼ばれるように芸能に秀で、かつ教養がある芸者さんが求められているため、レベルの高い芸者さんが揃っているのだとか。

新橋芸者の公演「東をどり」は、大正時代から続く舞踊公演。

新橋で披露される舞踊は花柳・尾上・西川流の三流派が混じっており、それぞれの流派の違いを見比べられるのも新橋の魅力です。

2012年から中学校の体育の授業では「ダンス」が必修科目となっています。

「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」からひとつを選ぶのですが、生徒からの希望もあり、hip-hopを教えていることも多いのだとか。

赤 坂【東京都港区】

赤坂はもともと小さな花街でしたが、明治時代以降に陸軍の駐屯施設や観光庁が集まったことで、財政界や陸軍の要人の集まる場所として急速に栄えました。

料亭数は減少しつつありますが、赤坂氷川祭や地元イベントへの参加などで花を添えています。

「赤坂をどり」の開催も盛況で、ほぼ毎年開催。

赤坂の芸者さんは踊り手(立方)と演奏者(地方)と分かれて芸を披露します。

中でも赤坂独自の「咸臨太鼓」には注目。

かつて赤坂に住んでいた勝海舟が、咸臨丸で出航する際に打ち鳴らしたと伝えられる演奏です。

華やかな芸者衆が力強く太鼓を打つ姿は必見です。

神 楽坂【東京都新宿区】

入り組んだ路地に迷路のように料亭が並ぶことで有名な神楽坂。

お座敷は敷居が高いと感じる方は、善国寺の節分会や「神楽坂をどり」、商店街の「神楽坂まつり」のイベントで芸者衆を見ることが可能です。

特に神楽坂をどりは平成23年(2011年)に新宿区の地域文化財に認定されているほど。

ぜひ足を運んでみては?

かつて「山の手銀座」と呼ばれ、多くの人々で賑わった東京都新宿区神楽坂。

大正時代から続く花街の面影をとどめ、その名が示す通り、昔から華やかな芸能と縁の深い街です。

そんな神楽坂の初夏を彩る伝統芸能のイベントが「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」です。

浅 草【東京都台東区】

浅草は、芸者さんに近い街として多くの人から愛されています。

お祭りの多い土地柄、芸者さんが参加するイベントも多いのが特徴。

街の人との距離も近く、道端で話し込む芸者衆を見かけることも。

「浅草おどり」や節分会、浅草神社での奉納舞踊などの他に、「浅草芸者のお座敷おどり」では無料でお座敷遊びを垣間見ることができます。

向 島(向嶋)【東京都墨田区】

向島は東京スカイツリーのお膝元にある花街で、現在は15軒の料亭があり、向島芸者が活躍しています。

国際的なコミュニケーション能力の向上を図るべく、英会話教室を開催するなど、芸事以外にも鍛錬を怠りません。

不定期開催の「向嶋をどり」や「すみだまつり」といった場で、芸者衆が日頃の稽古の成果を披露します。

八 王子【東京都八王子市】

23区から少し離れた八王子にひっそりと明かりを灯している多摩地区の花街。

平成11年(1999年)に、インターネットで芸者さんを募集するといった新たな取り組みを他の花街に先駆けて行うなど、街を衰退させない策を講じています。

八王子芸者は、祭りへの参加だけでなく学校や病院などにも顔を出し、地元の人から愛されている芸者さん。

平成28年(2016年)には半世紀ぶりに半玉(芸者見習い)の誕生も。

多くの行事が開催されているのでぜひ足を運んでみてはいかがでしょう?

北陸地方の花街

北陸地方には温泉で有名な街が数多くあります。

活気のある場所には旅館やお茶屋も多く集まるため、芸舞妓に会える場所も増える傾向に。

北陸地方で芸妓さん・舞妓さんに会える花街をご紹介します。

古 町【新潟県新潟市】

新潟県の花街はかつて船の寄港地として栄えていました。

明治時代に起こった度重なる火事によって多くの妓楼や座敷が消失してしまいますが、その後、新たに整備されたのが現在の古町です。

存続の危機を回避するため設立された、芸妓養成所と派遣会社を兼ねた柳都振興株式会社の名前から、古町の芸妓さんは「柳都さん」と呼ばれています。

新潟の料亭の多くはいわゆる「一言さんお断り」ではないので、はじめての方でも芸妓さんとの時間を楽しむことができますよ。

月 岡温泉【新潟県新発田市】

月岡温泉で活躍する芸妓が「月岡芸妓」です。

旅館からホテルまで幅広くお座敷を盛り上げに訪れてくれるので、比較的利用しやすいのではないでしょうか。

公式ホームページでは芸妓衆の顔写真とメッセージが載ったページがあります。

気持ちいい温泉を楽しんだ後は、気に入った芸妓さんとの時間でくつろいでみるのもよさそうですね。

金 沢【石川県金沢市】

金沢には舞妓さんはおらず、すべて「芸妓」であることが特徴です。

ひがし・にし・主計町の三つの茶屋街があります。

ひがし茶屋街は江戸時代からの古い町並みを、にし茶屋街は寺町の落ちついた雰囲気を、主計町茶屋街は河畔にある茶屋街の雰囲気を楽しめる街です。

金沢は芸の盛んな場所であり、特に歌と三味線、囃子のみの楽器演奏「金沢素囃子」は金沢市の無形文化財に指定されるほど。

「金沢おどり」で披露されるので、演舞とは違った芸者衆の演奏を楽しんでみては?

中部地方の花街

中部地方には温泉街がたくさん!

温泉街のような人の集まるところで発展していくのが花街。

中部地方で有名な花街をご紹介しましょう。

熱 海【静岡県熱海市】

近年では数が減ってきている置屋(芸妓衆の派遣元のようなもの)ですが、熱海では現在でも約100軒ほど残っています。

芸者さんも120人ほど在籍しており、賑わっている花街です。

平成2年(1990年)以降は「熱海をどり」が定期開催され、毎年4月に1年の稽古の成果を発表しています。

毎週土曜日・日曜日に開催されている「湯めまちをどり華の舞」では、熱海見番の様子を見られるだけでなく、芸妓衆と会話を楽しむことも。

清 水【静岡県清水市】

静岡県には「しみず芸妓」と「しずおか芸妓」がいます。

清水港を中心とした清水市に在籍しているしみず芸妓には、現在10名ほどの芸妓さんがいます。

静岡市を中心に活動するのはしずおか芸妓。

昭和20年(1945年)に発生した静岡大空襲をきっかけに花街は衰退し、平成23年(2011年)には残る芸妓さんは2人だけに。

現在は不定期に舞を披露する会を開催し、その火を消さないよう奮闘しています。

名 古屋【愛知県名古屋市】

名古屋には「名妓連組合」という芸舞妓の所属する事務所のようなものがあります。

近年は舞妓さんや芸妓さんのお披露目が続き、活気が増している花街です。

お座敷では「金の鯱」という、両腕と片頬を畳につけ、逆立ちをするという名古屋らしいお座敷芸も。

2人で左右対称に行うと「まるで名古屋城の金の鯱のようだ」と盛り上がるのだそうですよ。

岐 阜【岐阜県岐阜市】

岐阜では現在、14名ほどの芸妓が在籍。

花街は縮小傾向のため、大きなイベントは少なくなっていますが、2年に一度、踊りの会「岐阜をどり」を開催して花街を活気付けます。

芦 原温泉【福井県あわら市】

芸のうまさに定評のある芦原温泉の芸妓さん。

お座敷遊びの定番でもある「トラトラトラ」や「こんぴらさん」を現在でも楽しむこともできます。

お座敷体験や舞妓・芸妓への変身体験も可能!

華やかな着物に身を包んで温泉街を闊歩してみるのもいいですね。

京都五花街

舞妓・芸妓といえば、一番に思い浮かぶのが京都ではないでしょうか。

一口に京都と言っても、実は5つの花街に分かれています。

少しずつ異なる部分があるのでご紹介します。

祇 園甲部【京都市東山区】

祇園甲部は京都五花街の中で一番規模の大きい花街です。

江戸時代から参詣客らをもてなす文化があった祇園甲部では、古くから続く伝統を大事にしています。

街並みも世界遺産に登録されるなど歴史的価値の高いものが多く残っています。

宮 川町【京都市東山区】

宮川町は建仁寺の門前(西側)にあります。

京都ゑびす神社との関わりは深く、節分に舞妓さんが奉仕したり、例大祭の巡行ではお茶屋に神輿が寄る様子も。

紋章の「三ツ輪」には、寺社・町家・花街の三者が合流したものといったものをはじめ、いくつか説があるのだとか。

アットホームな雰囲気の花街です。

先 斗町【京都市中京区】

先斗町の名前を知らない人は読み方に悩んでしまうほど、変わった読み方の先斗町。

「先端」を意味するポルトガル語から名付けられた説や、鼓の「ポンッ」という音からきた説 などがあります。

紋章は、鴨川の冬の風物詩として知られる千鳥。

夏になると鴨川に高床が設けられる様子が見られるのは先斗町です。

上 七軒【京都市上京区】

北野天満宮からほど近い場所に位置する上七軒。

火事で一部が焼けた天満宮を再建した残り木で、7軒の休憩所を作ったことが名前の由来とされています。

その茶屋で出されたみたらし団子を豊臣秀吉が気に入ったという故事から、紋章に五つ団子が用いられているのだとか。

古風で伝統を重んじる雰囲気の花街です。

祇 園東【京都市東山区】

祇園東は規模としては小さいものの、新しい行事にも積極的に取り組むといった前向きさを持った気風の花街です。

5月に行われる、観亀稲荷神社の例大祭前日の夜に開催される宵宮祭では、芸舞妓が自身の名前入りの提灯を手に練り歩く提灯行列がおこなわれます。

近畿地方の花街

近畿地方の花街といえば真っ先に京都の花街が浮かんでしまうものですが、他府県にも花街は残っています。

古い街並みが残る地域もあり、芸妓さんの華やかさが一層際立つことが多いのです。

元 林院【奈良県奈良市】

街全体が世界遺産となっている奈良県。

多くの神社や仏閣が立ち並ぶ中にも花街はあります。

それが元林院、そこに所属する芸妓さんを「元林院芸妓」と呼びます。

現在はお座敷の機会が減りつつありますが、定期的な踊りの会や海外の方向けのイベントなどを開催し、文化を継いでいます。

大 阪【大阪府大阪市】

大阪というと近代的な街を想像するかもしれませんが、実は風情のある花街も残っています。

もともとは4つの花街がありましたが、現在は南地と北新地のみ。

ミナミの愛称で親しまれている南地。

古くは「南地五花街」として5つの花街からなっていました。

現在は、唯一残るお茶屋「たに川」で芸妓さんの育成に力を入れています。

キタと呼ばれることもある北新地では、節分の行事の一環として、芸妓衆による舞の奉納がおこなわれます。

有 馬温泉【兵庫県神戸市】

有馬の芸妓さんはお座敷だけでなく、季節ごとのイベントへの参加も積極的におこなっています。

特に8月に開催される夏祭りでは、一緒に踊ることも可能。

芸妓衆を身近に感じることのできる貴重な機会です。

もちろん、お座敷に呼ぶこともできるので艶やかな舞を楽しむことも。

四国地方の花街

四国は海に囲まれていることもあり、寄港した船の乗船者をもてなす花街が栄えた場所です。

現在は一つの料亭に専属して活動している芸妓さんが多いですが、そのスキルに違いはありません。

平成29年(2017年)には「四国の四花街・華の響演」、平成30年(2018年)には「四国花街 伊予の饗演」といった四国中の芸妓さんが顔を揃える催しが開催されるなど、四国地方の花街をもり立てる動きもみられます。

高 松【香川県高松市】

戦前には200名ほどの芸妓さんが活躍していたといわれる高松。

お座敷遊びの定番でもある「金毘羅船々」というゲームの発祥の地ともいわれています。

建物の一部が登録有形文化財にもなっている「料亭 二蝶」では風情を感じられるでしょう。

現在は5名ほどの芸妓さんが活動しています。

「一見さんお断り」として有名な京都のお座敷。とっても憧れますよね。

今回はお座敷遊びの基本から、一見さんお断りの本当の理由、お茶屋遊びについてまで、徹底解説します!

お座敷遊びについて知り、最高のおもてなしを受けてみてください。

松 山【愛媛県松山市】

松山は漁港や船の寄港で栄えてきた場所で、古くは芸者数も1,350人ほどいたのだそうです。

しかし、太平洋戦争や空襲により置屋や料亭の数が減少。

現在は松山検番を中心に、芸者さんの育成や着付け、芸者体験の企画をおこなっています。

高 知【高知県高知市】

高知の芸者さんは「土佐芸者」と呼ばれています。

料亭「濱長」にはお抱えの芸者さんがおり、専用の舞台で舞踊を鑑賞することが可能です。

負けん気が強く、情にもろい高知の女性をさす「はちきん」という方言から「はちきん芸妓」とも呼ばれる土佐芸者。

優しい芸者さんに癒されてみては?

徳 島【徳島県徳島市】

徳島は藍の買い付けに来る商人で賑わう街でした。

その商人をもてなす花街として栄えた富田町ですが、現在は料亭「しまだ」で内芸妓が活躍しています。

阿波踊りを有名にした芸妓さんの踊りのレベルを間近に感じてみてください。

九州地方の花街

九州の県民性として、酒飲みが多いとされています。

お座敷よりもスナックや居酒屋といったお酒を楽しめるお店のほうへ人気が傾いてしまい、花街も縮小傾向。

博多と長崎の花街をご紹介します。

博 多【福岡県福岡市】

芸のレベルが高い、ご贔屓さんも多く訪れる博多では、芸事の稽古を欠かしません。

難易度が高いといわれる博多の定番「黒田節」は、一朝一夕には様にならないのだとか。

月に数回おこなわれる博多伝統芸能館での公演では、踊りだけでなくお座敷遊びの体験をすることもできます。

長 崎【長崎県長崎市】

花街ができた結果、芸妓さんたちが活躍するパターンが多いものですが、長崎では旅芸妓がお座敷に上がったのがはじまりとされています。

近年は新人芸妓のお披露目が続くなど活気を増しつつあります。

諏訪神社の例祭「長崎くんち」では踊りを披露することも。

おわりに

全国各地にいる舞妓さん、芸妓さん。

地域によって白塗りのお化粧をしていたり、いなかったり、方言が愛らしかったりと違いを楽しむこともできます。

敷居が高く感じるお座敷遊びでも、近年では芸舞妓と会えるお手頃なプランを用意している料亭も。

憧れのお茶屋遊びを一度楽しんでみてはいかがでしょうか。

東京メトロ赤坂駅から徒歩約3分。赤坂の一等地にあるお寺の境内にひっそりと佇む、まるで老舗旅館のような一軒家レストラン「赤坂うさぎや」。各界より著名人の方々もお忍びで来店するそのレストランでは、フレンチのフルコースを堪能できるだけでなく、日本文化にも触れることができます。

京都では、華やかな着物を着て歩く舞妓さんが観光客の注目を集めています。

かわいらしく、華のある舞妓は絵になりますよね。

しかし、実は舞妓は半人前の状態。舞妓を卒業して芸妓になって初めて、一人前の女性として活躍できるのです。

「舞妓」と聞くと、きれいな着物を着て、京都の街を歩いている女性が思い浮かびます。

実は舞妓は京都にしか存在しておらず、京都以外では別の呼び方をするのです。

落ち着いた佇まいからは想像できないほどハードワークの彼女たちですが、舞妓にはそれだけのやりがいがあります。

京都といえば舞妓が思い浮かぶほど、舞妓の存在は広く知られています。

しかし、舞妓の先にいる「芸妓」の存在に注目する人は少ないのではないでしょうか?

舞妓は見習い期間の女性のことで、半人前の芸妓のことをいいます。

舞妓の特徴といえば、白塗りのお化粧。

普通の人がやると大抵は馴染まないものですが、舞妓さんがするとなぜかとても綺麗ですよね。

当初は薄暗い室内で顔を目立たせるために始まったのですが、今では舞妓に欠かせないメイクとなっています。

この特徴的なメイクは「子どもっぽさ」を出すために、いろいろな工夫がされているのです。