京都といえば舞妓が思い浮かぶほど、舞妓の存在は広く知られています。

しかし、舞妓の先にいる「芸妓」の存在に注目する人は少ないのではないでしょうか?

舞妓は見習い期間の女性のことで、半人前の芸妓のことをいいます。

半人前だからこそ、かわいらしく注目されますが、一人前になった大人の女性である芸妓にも見どころは多いのです。

この記事では、舞妓という修業期間を経て一人前になった「芸妓」の魅力についてご紹介します。

芸妓とは

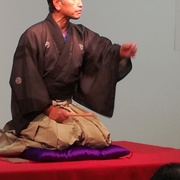

芸妓とは、京都で働く芸事を仕事にする女性のことです。

お客さまに舞を披露したり、宴席を盛り上げたりする役目を担います。

主な活躍の場は宴席が開かれるお座敷ですが、定期的に行われる舞の発表会やお茶の会、お客さまとの京都散策でも見られるかもしれません。

芸妓になるには?

芸妓になるには、通常は舞妓を5年ほど経験する必要があります。

舞妓は、芸妓の修行期間のことです。

もともと舞妓は10代の職業でした。

それ以上の年齢になると、見た目も大人の女性になり、子どもっぽい・かわいらしい舞妓のイメージから離れてしまいます。

そのため現在でも、遅くとも20代前半には舞妓を卒業する流れとなっています。

舞妓が売りにしている「子供っぽさ」が嘘くさくなる頃には卒業の流れになります。

試験などはありません。

見た目が大人びている人は早く、幼い顔立ちの人はもう少し長くまで舞妓を続けることができますが、遅くとも20代前半です。

舞妓期間に基本的な所作や立ち居振る舞い、日本舞踊や鳴り物と呼ばれる楽器など、芸妓としての基礎を学びます。

舞妓としてもお座敷に出る必要があるため、実際に経験しながら体得していく流れです。

芸妓になるためには舞妓として基礎を身につける期間が必要になりますが、近年では最初から芸妓として活動する人も増えています。

その理由としては、舞妓は基本的に中卒で置屋に入るものです。

しかし、最近は最低でも高校まで出てほしい親が増え、高卒以降の年齢で入ってくる人が多くなっています。

舞妓期間が短くなってしまうため、それならスキルを磨き、芸妓としてデビューする流れのようです。

日本舞踊や三味線、鳴り物を習っていた経験から芸妓の存在を知り、芸妓の世界に飛び込む人が多いようです。

芸妓として活躍するためには、日本舞踊や三味線、鳴り物など、特別なスキルを持っていることが最低条件です。

まったくの未経験で芸妓になれることは、ほとんどありません。

芸妓の仕事内容とは

芸妓としての仕事内容は、多岐にわたります。

舞妓と同じように宴席の場を盛り上げるのはもちろんですが、大人の女性として場を抑えるのも仕事のひとつです。

舞妓がきゃっきゃとかわいらしく盛り上げているところを、微笑みながら見守るイメージでしょうか。

しかし、ただ見ているだけではなく、お酒の量や食事の進み具合、場の空気を判断し、その都度、適切な対応をしていきます。

お酒が減っていたら追加を頼んだり、場が沈んできたらゲームを提案したりと、会全体を見る力が必要です。

実は、芸妓には2つの立場があります。

1つが「立方」と呼ばれるもので、実際に舞を披露する踊り手となる芸妓のことです。

舞妓から芸妓になった人の多くは、舞の基礎ができています。

日本舞踊が好きな芸妓や楽器が苦手な芸妓は、立方を選ぶことが多いです。

もう1つが「地方」と呼ばれるもので、舞を披露するのではなく、舞のために曲を演奏する芸妓のことです。

舞妓期間中は、日本舞踊だけでなく、三味線や鳴り物と呼ばれる楽器の練習も必須になります。

日本舞踊が得意ではなかったり、演奏することが好きだったりする芸妓は地方を選ぶようです。

舞妓の特徴といえば、白塗りのお化粧。

普通の人がやると大抵は馴染まないものですが、舞妓さんがするとなぜかとても綺麗ですよね。

当初は薄暗い室内で顔を目立たせるために始まったのですが、今では舞妓に欠かせないメイクとなっています。

この特徴的なメイクは「子どもっぽさ」を出すために、いろいろな工夫がされているのです。

芸妓の1日

具体的な1日の流れを見ていきましょう!

舞妓時代は朝から歌舞練場にお稽古に行くのが日課ですが、芸妓の場合は行きません。

しかし、芸事は練習なくして上達なし。

午前の時間は、自分の芸を磨く時間にあてる芸妓が多いようです。

お昼を挟んで午後になると、「見番」と呼ばれるお店を取り仕切っているところから、その日の予約について連絡が入ります。

自分の予定を確認し、必要であればお茶屋さんや料亭に挨拶や打ち合わせに伺います。

妹分である舞妓が挨拶にやってきて、一緒に出掛けることもあるようです。

夕方以降は舞妓と同じく、宴席に出るための準備をスタート。

お化粧は舞妓と同じく白塗りですが、芸妓の場合にはかつらをつける必要があるため、40分から1時間程度かかるようです。

その分、男衆さんがいないと着られない舞妓の着物と比べ、芸妓の着物は比較的簡単に着られるので、トータルの時間は舞妓よりは短くなります。

舞妓は振袖のような感じで、さらに帯が「だらり帯」という長いものを使っているため、一人で着るのは難しいです。

芸妓の場合は普通の着物と変わらないので、一人でも着られます。

舞妓よりも自由に時間が使える分、自分でやるべきことも増えるのが芸妓。

自分のことをコントロールできることが大切になります。

芸妓を辞める時期

芸妓には定年がありません。

自分が続けたいだけ、いつまででも続けることが可能です。

実際に、高齢でも現役という芸妓さんが存在しています。

それでも芸妓を辞める人は少なくありません。

きっかけとなるのは、結婚や他にやりたいことがある場合でしょう。

結婚しても続けることはできますが、夕方以降のお仕事になります。

家族からの理解がなければ、続けるのは難しいです。

芸妓を辞めて、他にやりたいことがあるというパターンもあります。

こちらはお茶屋、喫茶店など自分のお店を出したいという気持ちや、違うことに挑戦したい気持ちが強いから。

芸妓が自分の店を持つ場合は、バーやお茶屋、喫茶店など、人脈を活用できるお店を選ぶことが多いようです。

京都では、華やかな着物を着て歩く舞妓さんが観光客の注目を集めています。

かわいらしく、華のある舞妓は絵になりますよね。

しかし、実は舞妓は半人前の状態。舞妓を卒業して芸妓になって初めて、一人前の女性として活躍できるのです。

おわりに

舞妓としての修業期間を経て、ようやく一人前の女性として独立する芸妓。

お座敷でもそれなりの対応や振る舞いが求められますが、ここまでの修業期間を考えると、とてもやりがいのある職業です。

舞妓になる頃には「おもてなしのプロ」となっていますが、本人からすると「まだまだ」と感じている人が多いのだとか。

上には上のお姐さん芸妓がいるからこそ、より上を目指して成長を続けられるのですね。

「舞妓」と聞くと、きれいな着物を着て、京都の街を歩いている女性が思い浮かびます。

実は舞妓は京都にしか存在しておらず、京都以外では別の呼び方をするのです。

落ち着いた佇まいからは想像できないほどハードワークの彼女たちですが、舞妓にはそれだけのやりがいがあります。

「一見さんお断り」として有名な京都のお座敷。とっても憧れますよね。

今回はお座敷遊びの基本から、一見さんお断りの本当の理由、お茶屋遊びについてまで、徹底解説します!

お座敷遊びについて知り、最高のおもてなしを受けてみてください。