昨今、若い世代でも神棚を購入される方が多いようです。

若者たちに限らず、日本人は神棚の何に惹かれるのでしょうか。

今回は、神棚と神具の魅力についてお伝えしていきます。

神棚とは何か

さて、そもそも神棚とは何なのでしょう。

一言で言うならば、家庭用のミニチュア神社のことです。

起 源

神棚が一般家庭に普及したのは、江戸時代中頃のこと。

そのきっかけをつくったのは、伊勢神宮※1の「御師」と呼ばれる神職たちと言われています。

※1 伊勢神宮:正式には「神宮」といいますが、こちらの記事ではわかりやすく「伊勢神宮」で統一しています。

御師たちは信仰を広めるため、全国に伊勢神宮のお札を配りました。

そこで一般家庭にもお札を納める場所が必要となり、これが今日の神棚の起源であるといわれています。

神社には必ず、〇〇神社や〇〇神宮といった社号(名前)が付いています。社号の前半部分には、その神社に祀られている神に関わるもの、建っている土地に関するものなどの名称がきますが、社号の後半部分にくる神宮、大社、宮、神社などは一体どのような意味があるのでしょうか。謎だらけの神社を社号や祭神から解説します。

な ぜ神棚は必要なのか

それでは、なぜ家庭に神棚をわざわざ設ける必要があるのでしょうか。

これには色々な考え方があると思いますが、神様の存在を身近に感じるため、というのも一つの理由でしょう。

目には見えない神様を目に見える形にした神棚は、長い間、日本人の心のよりどころとなってきました。

お 宮について

神具について

さて、神棚には神具と呼ばれる道具をお供えします。

それでは代表的な神具をいくつかご紹介しましょう。

注 連縄・紙垂

神社でもお馴染みの注連縄は、神聖な場所であることを示すためのものです。

さらに注連縄には、半紙などを切って作った紙垂を挟みます。

紙垂も注連縄と同様、神聖さを表すものです。

榊 立

榊立とはその名の通り、榊を立てるためのものです。

一般的に、一対の白い陶器が多く用いられています。

榊とはツバキ科の常緑樹のこと。

古くから榊の枝は、神事などで使われてきました。

お 供え物を乗せる神具

お供え物は、皿(平瓮)・瓶子・水器に入れて神前にお供えします。

皿:お米・塩などを盛るもの

瓶子:お酒を入れるもので一対用意する

水器:水を入れる、蓋つきの器のこと

これらを乗せる台として、三方・折敷があります。

三方:三方に穴の空いた脚が付いているタイプ

折敷:脚が付いていないタイプ

今ご紹介したこれらはほんの一部で、他にも様々な神具が存在しています。

神棚の基本ルール

それでは、神棚で神様をお祀りする際に知っておきたい、基本的なルールについてご紹介していきます。

方 角とお祀りする場所

神棚は正面が東向きもしくは南向きになるよう、お祀りするのが一般的です。

東は太陽が昇る方角であり、南は日光が最も良く当たる方角だからです。

中間の東南の方角でも問題ありません。

実際の神社も、それらの方角に向いて建てられていることが多いようです。

また方角だけでなく、お祀りする場所も大切です。

家の中でも清浄で、かつ、家族が集まりやすい場所を選ぶことが望ましいとされます。

さらに大人の目線よりも高い位置にお祀りするのが基本ですが、人が出入りする場所、例えばドアや襖の上などは避けたほう良いとされています。

お 札の並べ方

次は上記(1.神棚とは何か お宮について)で少し触れましたが、お札の並べ方に注目してみましょう。

今回は宮形が一社造と三社造の場合について、ご紹介します。

一 社造の場合

扉が1つしかない一社造ですと、お札を重ねて納めることになります。

手前から、

1. 伊勢神宮のお札(=神宮大麻)

2. 地域の氏神様のお札

3. 崇敬している神社のお札

という順に並べます。

三 社造の場合

扉が3つある三社造であれば、それぞれにお札を納めることになります。

ただしこの場合も、並べ方に決まりがあります。

【右】地域の氏神様のお札

【中央】伊勢神宮のお札(=神宮大麻)

【左】崇敬している神社のお札

このように、伊勢神宮のお札である神宮大麻を特に重要視していることがわかります。

これは伊勢神宮でお祀りしている天照大御神は皇室のご祖神というだけでなく、日本人の総氏神であるからです。

なお、お札は必ずしも3枚用意するべき、ということではありません。

神宮大麻だけでも構いませんし、他にもお札があれば宮形の横に立てかけておきます。

お 供え物について

神棚へのお供え物は、米・塩・水の三つが基本です。

これにお酒(日本酒)が加わることもあります。

毎朝のお供えは、これで十分です。

ただし、お正月・毎月1日と15日・大事な日などは、野菜や果物などもお供えします。

また、一旦お供えしたものは、「お下がり」としていただきます。

そうすることで、神様の力を分けてもらえると考えます。

お 供え物の並べ方の例

お供え物の並べ方は、お米を中央に置くのが基本です。

お米は日本人にとって非常に大切なものだからです。

お 参りの作法

神棚は小さい神社ですから、お参りは欠かせません。

最低1日1回、できれば朝夕の2回、服装を整えて拝礼します。

お参りの作法は神社と同様、二拝二拍手一拝です。

ただし身内に不幸があった場合は、日々のお参りはしばらく控え、神棚に白紙をかけます。

お 手入れの方法

神棚は必ずしも毎日掃除する必要はなく、気が付いたときに行うという姿勢で構いません。

ただし神具などをどかす必要がある際は、神様に一言断ってからが良いとされています。

また6月と12月※2には、本格的に掃除をすると良いでしょう。

※2 神社でも「大祓」といい、罪や穢を祓う行事が行われています。

お祀りするお札は、新年を迎えるタイミングで新しいものを神社からいただきます。

また神社の境内には、「古札納付所」などの名前が付いた箱が設置されています。

古くなったお札はゴミ箱にすてるのではなく、そちらに納めるようにします。

ルールに縛られず無理なく自由に楽しむ

以上、神棚にまつわるルールをご紹介しました。

ですが、なかなかこの通りにお祀りするのは難しいと感じた方も当然いらっしゃると思います。

神具を置くスペースがなかったり、決められた方角・場所に神棚を設置できなかったりすることなどは、昨今の住宅事情では大いにあり得ます。

だからといって、神棚の設置を諦める必要はありません。

大切なのはルールを守ることではなく、神様に対する気持ちです。

限られた条件の中で、神棚で神様をお祀りしている方も多くいます。

例えば、こんな工夫ができます。

・神棚を置くスペースがない場合→奉書や半紙を当てて、柱や壁にお札を貼る・ウォールラックにお祀りする

・どうしても目線より上にお祀りできない場合→お参りは座って行う

・インテリアと神棚がなじまない場合→おしゃれな神棚を購入する

・高価な神棚・神具を買えない場合→神棚をDIY、神具の代用品を100円ショップなどで探す

このようにアイデア次第では、自由に楽しく神様をお祀りすることができます。

しきたりに縛られるよりも、そちらのほうが神様も喜んでくれると思いませんか?

おわりに

まごころを込めて神棚で神様をお祀りすれば、きっとあなたにとって最強のパワースポットになることでしょう。

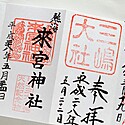

お寺や神社の御朱印とは、お参りした際の証しとして寺社から出される印を押した証明書です。1冊の御朱印帳に寺社の御朱印を混在させても問題はありません。今回は、御朱印の歴史やお寺と神社の御朱印の違い、もらい方や御朱印帳の入手法など、御朱印について詳しくご紹介します。

お寺と神社の違いは宗教で、お寺は仏教、神社は神道の宗教施設です。お寺は「仏様」を祀り仏像やお墓があり、「神様」を祀る神社には鳥居やご神体があるなど建物も異なれば参拝方法も違います。この記事では、お寺と神社の違いについて徹底的に解説します!

神社には必ず、〇〇神社や〇〇神宮といった社号(名前)が付いています。社号の前半部分には、その神社に祀られている神に関わるもの、建っている土地に関するものなどの名称がきますが、社号の後半部分にくる神宮、大社、宮、神社などは一体どのような意味があるのでしょうか。謎だらけの神社を社号や祭神から解説します。