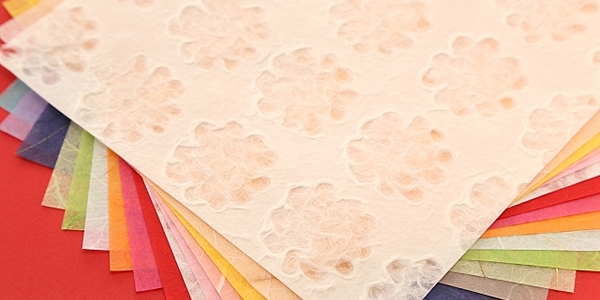

日本の伝統色とは“日本に古から伝わる色”のことです。

日本人は古くから、「色」を繊細な感覚で感じ取り、生活や文化の中に活かしてきました。

分かりやすいところで言うと、例えば平安貴族(特に女性)の衣装でしょう。

さまざまな色をふんだんに取り入れた彼女たちの衣装は、鮮やかかつ繊細。

色使いへのこだわりは、現代の私たちにも簡単にマネできるものではありません。

そして、日本の伝統色はその色の名も美しく、趣があるものばかりです。

では、日本の伝統色とは、単に日本で生まれた色に過ぎないのでしょうか。

今回の記事では、日本人の色彩感覚に影響を与えたもの、日本人と色の歴史、具体的な伝統色の説明を通して、日本の伝統色とはいったいどのような存在なのかをご紹介していきます!

日本の風土により誕生した伝統色

日本人の色彩感覚に影響を与えたものとして、まずは豊かな自然の存在が考えられます。

山地や河川・平野など、さまざまな地形が見られる日本列島。

そこには多種多様な動植物が生息しており、一つのものでも、四季の移り変わりによって違った表情を見せてくれます。

そういった環境下で暮らしてきた日本人は、古くから数多くの色に触れる機会が多かったものと想像できます。

そのため、花や草木の微妙な色の違いを見分け、多くの色彩の名前をつけてきました。

その色彩は衣装にも反映され、衣装一枚ごとの表裏の色合いや、光が透過した時に見える微妙な色合いの違いを楽しんでいました。

日本の伝統色の歴史

では日本人は、多彩な伝統色とどのように付き合ってきたのでしょうか。

日本人と色にまつわる歴史について、簡単にご紹介します。

位 が高くないと着られない「禁色」、「絶対禁色」

古代中国の五行思想※1は、日本人の色に対する意識に影響を与えました。

※1 五大思想:古代中国で誕生した思想。宇宙は陰陽および木・火・土・金・水から構成されていると考える。色では、青・赤・黄・白・黒が大切な色とされる。日本にも6世紀頃に伝わった。

分かりやすい例は、聖徳太子が制定したとされる冠位十二階です。

冠位十二階とは役人に位をつけ、冠の色(+濃淡)によって区別できるようにした制度です。

冠位十二階の位と着用色の対応関係

当時は、出世するとより高貴な色を身につけられたということですね。

また、勅許(天皇の許し)されなければ身につけてはならない色もあり、それを禁色といいます。

禁色は時代によって異なりますが、例えば以下の五色です。

深紫(ふかむらさき・こきむらさき)

深緋(こきひ・ふかひ・こきあけ)

深蘇芳

赤白橡

青白橡

一方、絶対に着ることができない色もありました。

絶対禁色と呼ばれる、黄櫨染と黄丹(おうに)という色です。

黄櫨染

黄丹

黄櫨染は黄色みがかった茶色で、平安時代以来、歴代天皇の袍(祭儀の正装)の色に使用されています。

つまり、天皇以外は身に着けてはいけない色なのです。

先日即位された今上天皇も、儀式の際にお召しになっていましたね。

(2019年現在)

黄丹は赤みのある黄色で、皇太子の袍に使われる色です。

皇太子以外は身に着けていけない色です。

このように、絶対禁色は大昔のものではなく、現代にも引き継がれているのです。

誰 でも着用ができる「ゆるし色」

禁色に対し、誰でも着用を許されていたのがゆるし色です。

例えば紅色(一斤染)や淡い紫色などが、これに当たります。

濃い赤や紫は身分の高い人間しか着用を許されませんでしたが、淡ければ問題なかったのですね。

平 安貴族「襲の色目」

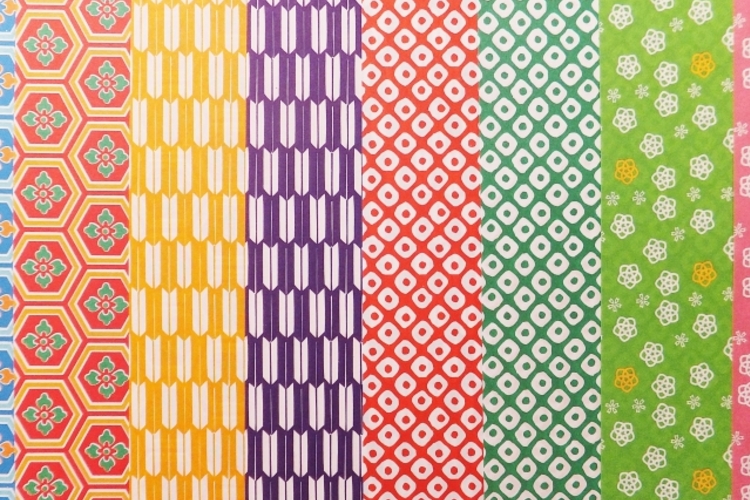

色について厳しい規定が存在する一方、平安貴族たちは「襲の色目(重ねの色目)」を生み出し、色の組み合わせを楽しんでいました。

十二単をイメージしていただくと分かりやすいと思いますが、重ねの色目とは“衣装の配色美”のことです。

重ねる衣の色だけでなく、表地と裏地の組み合わせなども含みます。

当時、着物に使用されていた絹は非常に薄く、裏地の色が表に透けて独特の色味が現れました。

そして襲の色目では、美しい配色であるのはもちろんのこと、季節感の有無も重要視されました。

重ねる色の調和や対比、素材の違いによる光の透過などを駆使し、衣装の中に季節ごとの自然の美しさを表現しようとしたのです。

とても風流な遊びのようにも思えますが、宮廷女官などは重ねの色目に関する素養がなければ、女官社会で生きていけませんでした。

日本人の色彩感覚は昔からすごかった!?

最初にもお話しましたが、日本人は四季の移り変わりの中で多くの色を見分けて名前をつけてきました。

それがよく分かるエピソードをご紹介しましょう。

江 戸時代の町人が生んだ「四十八茶百鼠」

位の高い人の話ばかりになってしまいましたが、庶民も色を楽しんでいました。

例えば江戸時代、町人の間で流行した四十八茶百鼠です。

四十八茶百鼠とは、鼠色・茶色・藍色系統の多くのバリエーションのこと。

四十八は“48色”ではなく“たくさん”という意味で、実際には100以上の色がありました。

例えば同じ茶系統の色であっても、微妙に色彩が異なっています。

当時の人々に、これらの微妙な違いを見分ける力があったとは……驚きです!

染色技術が発達した江戸時代ならではの流行と言えますが、それにしても、鼠・茶色・藍色なんてちょっと地味では?と思った方もいるはず。

しかし、当時は幕府から贅沢を禁止して倹約を推奨・強制するための法令である奢侈禁止令が出ていた時代です。

派手な色は禁止されていたものの、庶民たちは粋の世界をちゃっかり楽しんでいたのですね。

日本の伝統色の種類と意味

日本の伝統色とされる色は、ざっと460種類以上あります。

今回は有名な十一色について簡単に説明していきます。

群 青色

群青色は紫みがかった青色のことです。

日本画で、海や水の流れなどを描く際には欠かせない色と言われています。

群青とはアズライト(藍銅鉱)という、石を砕いた顔料のことを意味します。

本来、群青色とは瑠璃の色のことを指していました。

ところが貴重な瑠璃は存分に使うことができず、次第に藍銅鉱から採れる顔料の色を指すようになりました。

山 吹色

山吹とは日本に自生するバラ科の植物で、桜が散る頃に黄色い花を咲かせます。

昔の日本人にとっては身近な春の花で、「万葉集」や「古今和歌集」、「源氏物語」などにも登場します。

江戸時代にはその色味から、大判・小判(金貨)を「山吹色」と呼こともありました。

朱 色

朱色は黄みがかった、鮮やかな赤色のことです。

鉱物由来の顔料で、縄文時代より使われていました。

本来、朱色は天然の鉱石である辰砂から採れるものを指していました。

しかし、辰砂は非常に貴重であったため、人工的な顔料が作られるようになりました。

前者を「真朱」、後者を「銀朱」と呼び分けることもあります。

弥生・古墳時代には墳墓の内壁や遺骨に塗られ、仏教伝来後は寺院の建造物・壁画などに使われています。

浅 葱色

浅葱色は、やや濃い水色のことです。

葱とは野菜のネギを意味しています。

ネギの若葉の色に似ていることから、浅葱色と呼ばれるようになりました。

多くの田舎出身の武士が、着物の羽裏に浅葱色を用いていたことから、江戸時代の遊里では、野暮な人のことを「浅葱裏」と呼んでいたそうです。

茜 色

茜色はわずかに黄みがかった、暗めの赤色のことです。

「あかねさす」という枕詞もあるように、夕焼けの色のイメージを持つ人も多いでしょう。

茜色には、アカネ科アカネという植物から採れる染料が使われています。

多年草で、秋になると花(1年目は黄褐色、2年目以降は赤色)を咲かせますが、染料に用いるのは根の部分。

古い資料の中では「赤根」と表記されるほど、アカネの根には赤い色素が含まれています。

江 戸紫

江戸紫は……一言で表現するには難しい色です。

一般的には青みがかった紫(対して赤みがかった紫を「京紫」と呼ぶ)を指すことが多いようですが、その定義はあいまいです。

● 江戸時代に江戸で染められた紫のこと

● 江戸の町人が好んだ紫

● 江戸歌舞伎で助六が巻いた鉢巻の色

といった説があります。

有名な色ですが、実ははっきりとしない色なのですね。

撫 子色

撫子色は紫がかった、淡い紅色のことです。

なでしことは夏から秋、淡紅色の花を咲かせる植物ですので、その花びらに由来する色というわけですね。

なお、日本女性の美称として使われる「大和撫子」とは、カワラナデシコの別名です。

また撫子は、襲の色目(上記参照)の一つとして『源氏物語』にも登場します。

夏に用いる色目で、【表】紅梅【裏】青あるいは【表・裏】紅色という組み合わせだったようです。

金 色

金色は、金属の光沢が見られる少々オレンジの色味が強めの黄色のことです。

金色は別名黄金色といいます。

まさに大判小判の色のため、前述した山吹色とよく似ています。

山吹色との大きな違いとしては金属光沢が見られるか否かです。

桜 色

桜色は、紫がかった淡い紅色のことです。言葉では撫子色と似ていますが、撫子色よりもさらに薄い色をしています。

桜色という名前は、ソメイヨシノではなく、ヤマザクラに由来します。

そのため、現在目にする桜の花びらよりもほんの少し赤みが強いと感じるかもしれません。

桜色は襲の色目(上記参照)はもちろん、能装束や小袖などにも用いられました。

桜色は日本人にとって馴染み深い色の一つといえるでしょう。

銀 鼠

銀鼠は少し青みがかった明るい灰色のことです。

奢侈禁止令(上記参照)によって派手な着物を禁止された庶民は、制限された中でおしゃれを楽しみました。

そんな世の中で銀鼠も粋な色として人気を博します。

古来では錫色とも呼ばれ、喪服にも使われていた色だったようです。

色の印象も時代によって変わるということが分かる一色ではないでしょうか。

抹 茶色

抹茶色はややくすんだ黄緑色のことです。

抹茶とは、乾燥した良質の茶葉を粉末状にしたものです。

その名前の通り抹茶色とはその抹茶に由来するため、黄緑色をしています。

武士の時代になると、茶と言えば抹茶を指すようになったように、抹茶は広く知られている飲み物です。

そのため、抹茶色と言えばこの色!と日本人にとっては想像しやすい色ではないでしょうか。

おわりに

ずいぶん駆け足になりましたが、日本の伝統色についてご紹介しました。

日本人の色彩感覚は、国土の豊かな自然などにより育まれてきました。

身分と色を厳格に結びつけた歴史がある一方、身分にかかわらず色を楽しんだ歴史も見られます。

伝統色を一つひとつ見ていくと、日本固有の自然や文化など、さまざまなものが蓄積した存在であると気づかされます。

今日まで引き継がれてきた、日本人の財産とも言うべき伝統色。

興味のある色があれば、その背景をぜひ調べて見てくださいね!

&わごころでは、伝統色の染織品や織物を販売しています。

ぜひ、こちらのページもご覧ください。