日本の伝統的な遊び、折り紙。

1枚の紙を折って、動物や季節の飾り物など、実に様々な形にすることができます。

みなさんも、子供の時に一度は折り紙で遊んだことがあるのではないでしょうか?

家庭だけではなく、保育園や幼稚園でも教えてもらったことがあると思います。

折り紙は日本だけでなく、世界でもブームとなっています。

今なぜ日本だけでなく、世界でも折り紙は注目を集めているのでしょうか?

その歴史を紐解いて、魅力に迫っていきましょう。

折り紙の歴史

7世紀の初め、大陸から日本に製紙法が伝えられたと言われています。

その後和紙が作られ、神へのお供え物を和紙で包む習慣が生れます。

人々はお供え物を包んだ際についた折り目に着目し、紙をきれいに折って飾ることが始まりました。

室町時代には、礼法※1(礼儀作法)も生まれ、紙包みの礼法も考えられたと言われています。

※ 1礼法:室町時代の三代将軍、足利義満が武家独自の礼法として定めました。その武家の礼法の一つが折紙礼法、または折紙です。しかし、現在一般的に広く知られる現代の日本の折り紙は江戸時代に遊戯用に発展したものであり、本来の礼法を失ってしまいました。

現在も使われている熨斗包みはその名残です。

江戸時代になると紙の生産量も増加し、折り紙は庶民にも親しまれる遊びとなりました。

明治時代に入ると幼稚園や保育園、学校でも折り紙が盛んに取り入れられ、折り紙は今日にまで受け継がれています。

折り紙ができるまで

折り紙には、最初に紙に色をつけて、画用紙程度の大きさにカットする技法と、画用紙程度の大きさに切ったものに色を付けて作られる技法があります。

一般的に折り紙に使われる紙は、洋紙です。

洋紙は機械で大量に生産できるので、コストも抑えることができます。

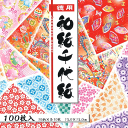

一方、和紙を使った折り紙は洋紙とは異なり、1枚1枚職人の手で染められていきます。

友禅紙、板締紙、更紗紙などの沢山の種類があり、特徴もそれぞれ異なります。

色の付いた紙ができあがると、折り紙の大きさに切る前に、出荷する時の順番通りに色を並び替えます。

機械で行う場合や、特注などの際は職人の手作業で行われることもあります。

色の並び替えが終わると、折り紙のサイズに断裁されます。

断裁機での調整は、職人による手作業です。

その後、パッキングや、バーコードのシールを貼るなど店頭に並べられるようにして、箱詰めを経て出荷されます。

折り紙の業界でシェアNo1.を占める株式会社トーヨーでは、工場のある栃木県にて県内の小中学校の社会見学に協力し、工場見学が行われます。

また県外の一般の方でも、基本的には10名以上で見学が可能です。

既に予約の入っている日もありますので、見学を希望される方は、トーヨーのホームページにある、下記のお問合せフォームから早めに希望の日時を連絡してみてくださいましょう。

折り紙で遊ぶことの利点と学べること

折り紙は、なんといっても場所を取りません。

お出かけ先にも手軽に持って行けますし、コストもそんなにかかりません。

また、親子で会話しながら折ることや、祖父母が孫に教えてあげて一緒に遊ぶこともできます。

お友達同士で一緒に協力しながら折ることも、子供たちの成長を助けるでしょう。

そして折り紙を通して「祈る」ということもできるのではないでしょうか?

被災地やお見舞いに送られる千羽鶴には、折る人の祈りが込められています。

人のことを考え、祈りながら折る折り紙は、とても神聖だと言えます。

また、ひな祭りや端午の節句などの行事に折る折り紙も、子供の健康で健やかな成長を祈ることそのものだと思います。

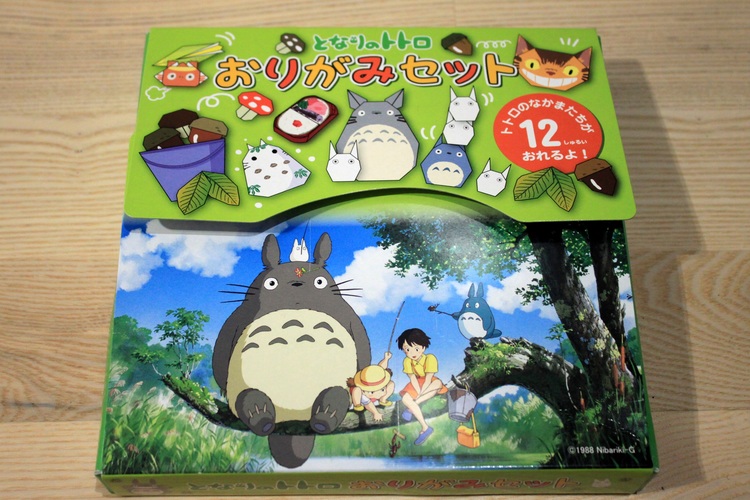

更に最近では模様のついたものや和紙、折り紙セットもあり、種類も豊富なので飽きないのもいいですね。

折り紙セットは、手軽にキャラクターものが折れるので人気です。

近年、折り紙がもたらす効果が注目されるようになりました。

折り紙は手先をよく使い、脳に刺激を与えるので、医療や介護施設等でも積極的に取り入れられています。

一昔前は、折り紙はただ折って遊ぶ目的でしたが、近年は折り紙について様々な研究がされています。

例えば、折り紙には数学的要素が含まれています。

折り紙を折った後にまた広げてみると、そこには二等辺三角形、角の二等分や垂直二等分線など、沢山の図形が見られるでしょう。

「折り紙幾何学」という分野の発見もされましたし、構造力学など化学分野の応用もあります。

折り紙に必要な脳の各部分

| 折り紙を折る際に必要なこと | |||||

| 目からの情報を処理します | |||||

| 色や形を認識します | |||||

| 形のバランスを立体的に捉えます | |||||

| 指先を使う時に必要です | |||||

また作業に没頭することにより、集中力を維持し、ストレスの解消にもなると言われます。

また折り紙が完成するまでに想像力も使います。

様々な色を使うことで、色彩感覚も養われるでしょう。

複雑なしくみの折り紙を折ることで集中力や、空間認知能力を育てることもできます。

世界のおりがみ

折り紙は日本だけにとどまらず、海外でも広まっています。

アメリカのサイトでは、オンラインレッスンがある他、好きな折り紙の折り図を有料でダウンロードできます。

例えば、侍の兜は2ドル(日本円で約220円)で購入できます。

恐竜は4ドル!好きな種類のものだけ折りたいという方にはとても便利なシステムですね。

詳しくは下記のサイトに記載されています。

イギリスでは、会員が700名もいる公式団体British Origami Society(BOS)があり、折り紙教室や折り紙大会も開催されています。

BOSの図書館には、折り紙に関する4000を超える雑誌やカタログなどの書物が置かれており、イギリス人の熱烈な折り紙愛を感じずにはいられません。

オーストラリアでも、友禅和紙や水玉模様、キャラクターが描かれた折り紙など、多数の種類の折り紙を購入することができます。

また、同国で折り紙は、今目の前で起こっていることに集中できるマインドフルネスの効果があると注目されており、日本と同様に、折り紙がもたらす効果についての研究が積極的にされています。

マインドフルネスとは、自分の精神状態を注意深く見る、またそのための瞑想などの意味があり、近年ではストレス軽減や自律神経を整える目的で幅広く知られるようになりました。

世界でも折り紙は、子供から大人まで幅広い年齢の方に受け入れられています。

折り紙が簡単に折れるサイトを紹介

折り紙教室が近くになかったり、小さい子がいてなかなかお出かけが難しかったりする場合、自宅で折ることが多いと思います。

しかし折り紙って、「山折り」「谷折り」などの分かりやすい折り方ばかりだといいのですが、「ふくろを開いてつぶす」や「角を引き出す」など、難しい技が多いと分からなくなって、心も折れてしまうこと、ありませんか?

そんな時は、実際に折り紙を折っている動画がオススメです。

Youtubeで「折り紙」と入力すると、様々なページが表示されますが、ここでは速すぎず、見やすく、種類も豊富なチャンネルをご紹介します。

お りがみくらぶ

こちらは、実に様々な種類のアイテムを紹介しているサイト「おりがみくらぶ」のYoutubeアカウントです。

同サイトはこちらからご覧頂けます。

「水の仲間」「動物」「ハロウィン」など、テーマに分かれていますので、サイト内での検索もしやすくお勧めです。

また同サイトでは、お子さんにも分かりやすいように、アニメで説明している種類もありますよ!

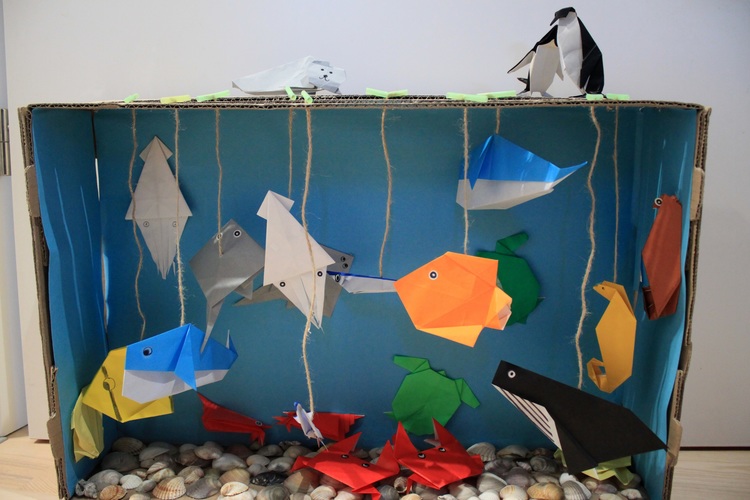

このような折り紙も作ることができます!

O rigami Ako Channel

ひな祭りやクリスマスなどの行事にまつわる折り紙が多数紹介されています。

タイトルや概要欄は英語でも表示されていますので、外国人の方に紹介するのにもオススメです。

折り紙にまつわるスポット

折り紙は自分で折るだけではなく、プロの方が折った作品を見たい、また折り紙の専門書が見たいと思うことがあると思います。

そんな希望が叶えられる場所を紹介します。

折 り紙博物館

恐竜ランドや折り紙庭園など、約5千種類、10万点もの折り紙の作品を展示した世界最大の折り紙博物館です。

お近くに行かれる際には是非覗いてみてはいかがでしょうか?

住所 : 石川県加賀市加茂町八90番地1 御菓子城加賀藩2階

電話番号 : 0761-77-2500

開館時間 : 8:00~17:00

入館料 : 大人500円、中高生400円、3歳以上~小学生300円

定休日: 御菓子城加賀藩に準じます。

お 茶の水 おりがみ会館

ギャラリーや教室を開催しているのはもちろん、様々な種類の折り紙を販売しているだけではなく、海外からのインターン研修生も受け入れている充実した場所です。

住所 : 東京都文京区湯島1-7-14

電話番号 : 03-3811-4025

開館時間 : 8:30~18:00(ギャラリー 10:00~17:30)

入館料 : 無料

定休日: 日曜、祝日、夏季休暇、年末年始

東 京おりがみミュージアム

展示場や折り紙に関する資料室の他、関連書籍や折り紙を購入することができます。

住所 : 東京都墨田区本所1-31-5

電話番号 : 03-3625-1161

開館時間 :9:30~17:30

入館料 : 無料

定休日: 祝日(祝日が日曜日と重なった場合は翌月曜日)、年末年始(12/30~1/4)

お りがみはうす ギャラリー

出版社の事務所を使った展示場。作品の展示や折り紙の販売をしています。

となりのJOASホールでは、不定期で折り紙教室も開催されています。

住所 : 東京都文京区白山1-33-8-216

電話番号 : 03-5684-6040

開館時間 : 平日12:00~15:00 休日10:00~18:00

入館料 : 無料

定休日: 年末年始

おわりに

子供の頃から知っている何気ないものですが、長い歴史、メリットや効果など、折り紙は色々な側面を持っていることが分かりました。

▶ 元々は、神へのお供え物に使うために和紙を使っていて、それが後に庶民も遊べる折り紙に発展しました。

▶ 折り紙の作り方には2通りあって、いずれも職人の手作業が欠かせません。

▶ 場所も取らず、持ち運びにも便利な折り紙で遊ぶことは、人と一緒に折ることで親睦が深まりますし、折ることを通して「祈る」ということもできます。

▶ 折り紙は指先で細かい作業を必要とするため、集中力・想像力・色彩感覚・空間認知力などを高めることができます。

▶ 世界の各国には、積極的に折り紙に関わっている人が多くいます。

▶ 折り紙の博物館や専門店もあるので、是非覗いてみてはいかがでしょうか。

日本だけでなく、世界でも「Origami」としてその魅力は広められています。

日本の伝統文化が世界でも親しまれているので、日本人としてとても誇りに思います。

お子さんがいる方は勿論、ご夫婦でもお友達とでも、これを読まれたのをきっかけに是非一緒に遊んでみてはいかがですか?

たまにはテレビを消して、「難しい~!!」「楽しい!!」と言いながら折り紙で盛り上がって下さい。

まだ折ったことのないものでも、折り図や動画を参考に、挑戦してみて下さい。

出来上がったときの達成感はお子さんだけでなく、きっと大人でも味わうことができるはずです!

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

和紙は古来から日本で作られてきました。和紙の作成技術の起源には諸説ありますが、有力な説は、日本書紀に書かれている西暦610年に朝鮮から仏教の僧によってもたらされたというものです。当時は聖徳太子が活躍していた時代でした。

和紙は材料の選定、準備、そして工程に至るまで、一つひとつに職人の技術が込められています。

長い繊維が絡み合うことで強い耐久性を持ち、そして、柔らかく趣のある風合いが魅力の和紙。

この記事では、比較的お手頃で部屋に飾りやすいサイズ感のオススメの和紙人形をピックアップしてみました。

また、オススメの和紙人形と合わせて、有名な作家さんや魅力についてもご紹介していきたいと思います♪

岐阜県美濃市で、1300年以上前から伝統の技法で漉かれ続けてきた美濃和紙。厳選した素材で手漉きされる「本美濃紙」の技術は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国宝級の古文書や絵画の修復にも使用されるほどです。この記事では、美濃和紙とはなにか、その歴史や魅力についてご紹介します。

日本三大和紙の一つに数えられる、高知県の「土佐和紙」。 古くから土佐では、薄く丈夫で多彩な紙が作られ、幅広い用途で使われてきました。 この記事では、土佐和紙の特徴と魅力をはじめとして歴史や種類、作り方、土佐和紙の紙漉き体験ができる施設などをご紹介します。