「懐紙」は、茶会や茶道の稽古でお菓子をいただく際などに必ず使う道具です。

そのため、茶道を習い始めた方が、初めて購入する道具の一つでもあります。

そんな茶道に欠かせない懐紙ですが、実はたくさんの種類があり、男性用と女性用で違ったり、お菓子をのせる以外の使い道もあることをご存知ですか?

この記事では、茶道で必須となる懐紙のさまざまな種類や、意外な使い方についてご紹介します。

懐紙とは?

茶道の稽古や茶会で欠かせない道具が懐紙です。

しかし、懐紙が活躍するタイミングはお茶席だけではありません。

特に懐紙が役に立つのが食事の席です。

たとえ茶道にかかわりが無くても、懐石料理など改まった席で和食を食べることはあると思います。

そんな時は懐紙を活用しましょう。

懐紙は料理の汁がたれそうな時の受け皿や、コップのコースター代わりに使ったりすることができます。

また、魚の骨や果物の種を隠すといった使い方も可能です。

懐紙は紙を二つ折りにしているので、紙の端がバラバラになっている部分と、丸く折られてつるつるしている部分ができます。

丸く折られている側を「わさ」といい、懐に入れたり、畳に置いたりするときには、「わさ」を向ける方向が決まっているので注意しましょう。

一つの束を1帖と数え、通常、1帖ずつ購入することが可能ですが頻繁に使用する消耗品なので、5帖などでまとめて購入しておいた方が安心でしょう。

購入の際にはネット通販が便利ですが、街中の茶道具屋で買うこともできますし、お茶屋でも売っていることがあります。

普段、茶道具屋というのはなかなか入りづらい場所かもしれませんが、たとえ懐紙でも購入する予定があれば格段に入りやすくなるので、懐紙を買うついでに普段見られない茶道具を見せてもらうこともできるでしょう。

茶 道では必須アイテムの懐紙

懐の紙と書くことから分かるように、普段は着物の懐、つまり左右の合わせの間に挟んでおきます。

これは、お客様になるときも、点前をするときにも必要です。

男性は懐紙が外から見えないようにしっかり懐に入れ、女性は懐紙のはじが少し見えるように携帯することが裏千家の作法になっています。

懐 紙には男性用と女性用がある

懐紙には男性用と女性用があります。

男性用と女性用ではサイズが異なり、男性用の方が女性用より一回り大きくなっています。

慣れれば一目で大きさの違いに気づけますが、慣れないうちはよく確認してから購入した方が良いでしょう。

茶道と聞いて、なんとなく堅苦しいイメージを持っていらっしゃる方も多いと思います。

しかし、少しミスをしたからといって、咎められるようなことはありません。

今回は、お茶会が初めてという方にも安心して出席できるように、お茶会の流れを通し、茶道の作法やマナー、ルールについて大切なポイントをわかりやすくご紹介します。

茶道の懐紙の使い方はさまざま!

懐紙は茶会でお客として参加したときに必ず使います。

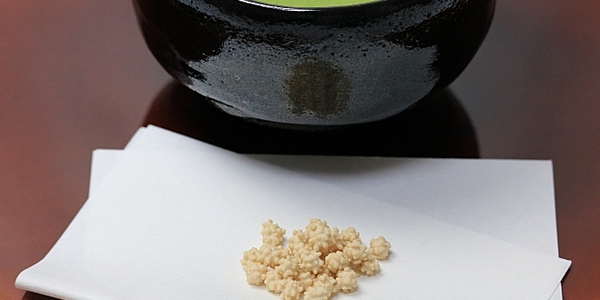

お菓子を食べるときの受け皿としての使うのが、一般的な使い方です。

しかし、実際の茶会や茶道の稽古、それ以外の場でも、さまざまな懐紙の使い方があります。

懐 紙をお皿代わりに

茶会でのお菓子は、数人分を一つの器に盛って出します。

そのため、自分のお菓子を取り分ける必要があります。

懐から懐紙を取り出し、「わさ」を自分の方に向けて置き、お菓子を取ったら、懐紙ごと持ちあげて頂きましょう。

茶席のお菓子は「練りきり」や「きんとん」など、楊枝で切って食べるものが多いのですが、このときに使う楊枝も通常、自分で用意しておきます。

楊枝は懐紙のすき間に挟んでおくのが一般的なので、懐紙を始めて購入するときに一緒に用意しておくと安心でしょう。

また、茶道の場面以外でも、食べ物を口に運ぶ際の受け皿としても使用できます。

懐 紙をナプキン代わりに

お茶には薄茶と濃茶があります。

薄茶とは泡立てたお茶で、一人につき一碗用意され、各自で飲み干します。

初心者の多い茶会で出されるのは、ほとんどがこの薄茶です。

一方、濃茶はドロドロと濃く、数人分を一碗にまとめて点てて回し飲みをします。

そのため、次の人にお茶を回すときには口をつけた部分を拭かなくてはいけません。

こういった場面で、通常は紙小茶巾※1などを使用しますが、初めのうちはそういったことを知らずに困ることもあるでしょう。

※1 紙小茶巾:小茶巾は、茶道裏千家において濃茶を飲んだ後の茶碗を清めるために用いられる小さな布であり、布ではなく紙製の小茶巾のことを紙小茶巾といいます。

そういうときは、緊急の処置として、懐紙を使って茶碗を拭くことがあります。

ただし、これは用意ができていないときの方法なので、濃茶を頂くことが予想される茶会に行くときには、あらかじめ紙小茶巾を用意しておいた方が無難です。

このほか、お食事の食べ残しや魚の小骨、果物の種などを口から出す際に、懐紙を使って口元を隠したり出したものを包むのにも使用できます。

懐 紙をメモ代わりに

茶席には最低限の持ち物しか持ち込めないので、ちょっと何かをメモしたいというときに困ることがよくあります。

そういったときは懐紙を使うと良いでしょう。

実際、お稽古ではお茶の銘を書くために使われることも多いです。

また、もし心得があるなら和歌や俳句をしたためるのも風流でいいかもしれません。

ただし、懐紙に文字を書くことを快く思わない方もいるので、茶会や稽古場の雰囲気に合わせるようにしましょう。

茶道の基本と入門と称し、茶道の歴史や“わびさび”について、初心者の方がおさえておきたい基本的な作法やマナー、茶道の流派の特徴など、茶道を始めるにあたってのポイントをわかりやすく紹介します。茶道の作法や手順、動きには全て意味があるので、この記事を読んでしっかりと理解しましょう!

懐紙の種類は場面に合わせて選ぼう!

懐紙は白い無地が原則ですが、茶道具屋などに行くと意外と種類が多いのに驚かされます。

特に女性用は柄が豊富です。

また、地方や美術館などでは限定の懐紙を売っていることがあるので、旅行の際などに探してみるのもいいでしょう。

無 地の懐紙

もっともオーソドックスな懐紙が、白無地の懐紙です。

どんな場面でもこの懐紙を使っていれば間違いはありません。

お稽古を始めて最初に購入する懐紙も、この白無地の懐紙で良いでしょう。

柄 入りの懐紙

茶道具屋などに行くと、白無地の懐紙以外にも、柄の入った懐紙が売られています。

季節感を表現したものが多く、中にはご当地限定など、特色のある懐紙もあります。

可愛い柄の懐紙も多いですが、それは女性用のものが多く、残念ながら男性用で柄入りの懐紙はあまり見られません。

柄入りの懐紙を使用するときには注意点があります。

まず、季節感が強いものは、ふさわしい季節以外に使用しないでください。

茶道は季節感や侘び寂び、おもてなしの心を大切にしていますので、印象がよくありません。

また、使いきれなかった懐紙をいつまでも使っていると、茶会や稽古をいい加減に考えているとも思われかねないので注意しましょう。

柄入り懐紙は、あくまで遊びとして使うものです。

例え季節に合っているものでも、茶事や茶会の趣旨によってはふさわしくない場合があるので、柄入りの懐紙を使ってもいい雰囲気かどうかを確認するようにしましょう。

硫 酸紙

茶会の菓子の中には、水まんじゅうなど、水気の多いものもあります。

特に、夏場は水気のある菓子が使われることが多いのですが、そのまま懐紙にのせると水分が染み込み、懐紙数枚をまとめてダメにしてしまいます。

そういったことを防ぐためには硫酸紙が便利です。

硫酸紙とは、紙の表面がつるつるになる加工がされた紙のことで、水を通しにくくなっています。

そのため、硫酸紙を懐紙のカバーのように使えば、必要以上に懐紙を無駄にしなくて済みます。

おわりに

茶道では欠かせない道具である懐紙のことをより深く知っていただけましたでしょうか?

懐紙は茶席だけでなく、改まった食事の席や物を包むなど、生活のちょっとしたことに活躍します。

また懐紙をうまく使えば、周囲から心づかいのできる人という評価も得られるので、普段から携帯しておくと便利です。

茶道には厳しいルールがあり、ほとんどの物事にはきちんと決められた作法があります。

しかし、自由な遊び心を取り入れられる場面も多くあるので、そういった場面に、今回ご紹介したことを取り入れていただければ幸いです。

茶道とは、亭主が美味しいお抹茶を点て、客人に振る舞う日本の伝統的な芸道の一つです。日本の時代背景に強く影響を受けており、世代を超えて現在まで継承されています。人との交流を大切にしながら自分自身と向き合うことで、心を豊かにし、人間性を磨くことができる茶道。今回は、茶道とは何か、歴史や作法、流派、道具などをご紹介します。

千利休を始祖とする茶道の流派には「三千家」と呼ばれる表千家・裏千家・武者小路千家の代表的な流派の他にもいくつかの流派が存在します。この記事では、茶道のそれぞれの流派の違いや特徴について詳しく説明します。

茶道のお茶会に呼ばれたら、せっかくの機会なので着物で参加したいですよね。

しかし、「着物っていろいろあって難しそう」、「どんな着物を選べばいいか分からない」と思いませんか?

たしかに、お茶会にふさわしい着物、NGな着物がありますが、ポイントさえ押さえれば難しいことはありません。