こんにちは!

ワゴコロ編集部の生田目です♪

ワゴコロ編集部が全国の伝統工芸体験を紹介していくワゴコロ体験レポート。

今回は今までと一味違って、

「テーブルウェア・フェスティバル 2019」というイベントに行ってきました!

あれ?なんだかとってもヨーロピアンな感じ?笑

このイベントは“国内最大級の器の祭典”で、世界中の器が東京ドームに集まります!

今回のお目当ては「陶磁器」。

日本の名窯元が沢山出展していて、器が好きな方や料理が好きな方にはもってこいのイベントです!

普段なかなか一度に見ることのできない全国の器を、手に取って見ることができます♪

200程のお店が出店しており、平日の昼間に行ったのですが凄く賑わっていました。

雨の日だったにも関わらず、大勢の方が来場されていて驚きました!器ファンの方が沢山~♪

焼き物基礎知識

古くから全国各地で焼き物作りが盛んに行われてきました。

国の伝統工芸に指定されているものだけでも31種類もあるそうです。

日本は焼き物大国なんですね!

陶器と磁器を合わせて「焼き物」と呼ばれていますが、

この2つの違いは原材料・焼き方で、それにより出来上がりが変わってきます。

陶器は粘土で作られ、土の風合いに温かみや素朴さが感じられ厚手になります。

磁器は陶石を粉砕した石粉で作られ、表面の滑らかな美しさや実用性の高さがあります。

それでは、伝統工芸品でもある各地の陶磁器をご紹介していきます♪

波佐見焼

400年の歴史をもち、江戸時代日本の磁器生産が始まって以来、波佐見は隣の有田と合わせ日本最大の磁器生産地となりました。

私は今回初めて知ったのですが、おしゃれで使いやすいことから若者を中心に注目されていて、近年Instagramなどで人気沸騰中なんだとか。

今では広く名前が知られていますが、実は2000年頃までは無名の存在でした。

もともと、有田焼の下請けとして分業制により大量生産の技術を磨いてきました。

2000年頃から厳密な産地表記が求められて「波佐見焼」と名乗り始めたそうです。

透けるような白磁の美しさと繊細な染付けが魅力です。

波佐見焼のおしゃれなテーブルセッティング。

伝統の技術が今風にアレンジされていて素敵ですね♪

こちらは和の柄の箸置き。歌舞伎の隈取り柄がインパクトあってかわいいですね♪

波佐見焼の伝統工芸士の方にもお話を聞くことが出来ました。

ロクロ成形部門の長山さん。

シンプルで生活に馴染む使いやすそうな作品がたくさんありました♪

波佐見焼はお隣の有田焼と原料がほぼ一緒なんだそうです。

もっと波佐見焼が全国的に有名になり沢山の方に使ってもらいたいと話していました。

加飾部門の田口さん。

絵柄がポップで、お花や猫の絵など女心をくすぐるデザインですね♪

街全体が焼き物の街なので、子供の頃から手伝いをしていたそうです。

身近にずっと焼き物があり、触れるうちに作る楽しさを知り職人さんになったそうです。

ものづくりが好きで、一つでも多くの自分の作品を生み出したいと話してくれました。

見ているだけで心がほのぼのするような作品ばかりです。

ぜひ「空萌工房」さん、チェックしてみてください♪

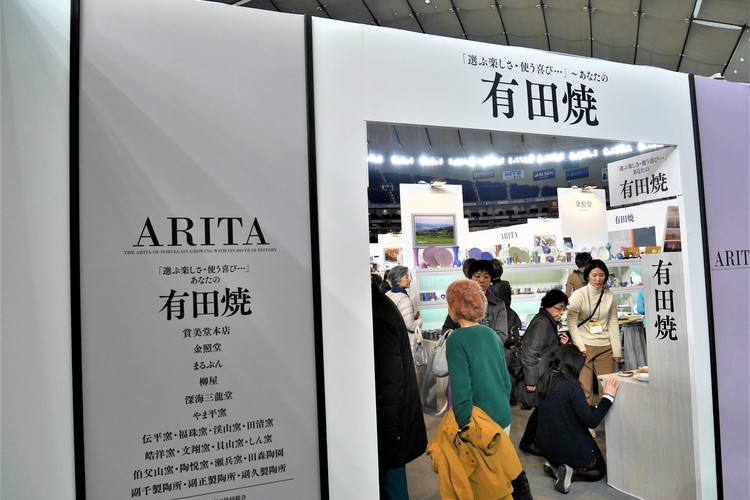

有田焼

日本で初めて作られた磁器が有田焼なんだそうです。

有田焼が登場するまでは日本で生産される焼き物は陶器でした。

有田焼の特徴として、素材が白くそのため鮮やかな絵付けがとても映えます。

古くから海外でもその芸術性が高く評価されています。

美しい絵柄小皿ですね。鯛の小皿がとても可愛らしいですね♪

素敵なお皿ばかりです。

こんなお皿がお家にあったら、お料理を作るのが楽しくなりますね!

こちらはうさぎさん♪

黄色いお皿がお月様みたいで、お月見シーズンにぜひ使いたいテーブルセッティングですね。

「日本で有名な焼き物は?」と聞かれれば、日本人ならすぐに思い浮かべる有田焼。

日本の歴史の教科書にも出てくるくらいですから、有田焼の名前を知らない日本人はいないのではないでしょうか。

有田焼とは、佐賀県有田町を中心に作られる、国の伝統的工芸品にも指定されている陶磁器です。雪のように白い素地と色彩豊かな絵付けは、広く世界でも愛されています。この有田焼の技術を利用し、近年コーヒーフィルターが作られています。はたして、有田焼から抽出されたコーヒーはどのような味がするのでしょうか!?

萩焼

お次は陶器を見ていきます。

古くから「一楽、二萩、三唐津」と称され多くの茶人に愛されてきた「萩焼」。

土の風合い、艶やかさ、味わい深い「侘び・寂び」の風情が使い込むほどに深まっていくそうです。

猫ちゃんのお皿。柔らかくほのぼのとした雰囲気が癒されますね♪

「萩焼」とは、吉田松陰の妹を主人公とした大河ドラマ「花燃ゆ」の舞台としても取り上げられた山口県萩市に根付く伝統の一つです。今回は、萩焼とはどのようなものか、萩焼の種類や特徴についてご紹介します。

唐津焼

今回イベント初出店。長崎県の唐津焼。

東は「セトモノ」、西は「カラツモノ」といわれ日本を二分するほどのやきもの産地として名を馳せました。

伝統工芸士の職人さんにお話を聞きました。

唐津焼の魅力は、土の味わいと素朴な作風にあります。

市全体で産業を盛り上げて観光の一環にするべく、

外からデザイナーの方を招いて今までの技法とは違うものにチャレンジしているそうです。

こちらは箸置きです。

描かれている動物はなんと手書き!先程の職人さんの息子さんが描かれているそうです。

どれも味があってかわいいですね♪

伝統工芸品による和の味わい深いテーブルセッティングです。

この器で和食を食べたいですね♪

唐津焼とは、佐賀県と長崎県にまたがる肥前の国で発達した焼き物で、陶石から作られる「磁器」とは違い、陶土から作られる「陶器」に分類されます。粗い土を使用した素朴な雰囲気と多種多様な装飾技法が特徴で、昭和63年(1988年)に国の伝統的工芸品に指定されました。この記事では、唐津焼の歴史や特徴、オススメの窯元をご紹介します。

他にも素敵だった器を一挙にお見せします!

津 軽塗り

津軽塗りの漆器。波紋が広がるような素敵なデザインで海外のファンも多いのだとか。

瀬 戸焼

こりらは瀬戸焼の兜(かぶと)です。端午の節句の時期に飾りたいですね!

美 濃焼

美濃焼の器。赤の柄に金のアクセントが華やかです。

美濃焼はあくまでも総称なので、九谷焼・有田焼・信楽焼・備前焼といった名前を聞くと焼き物に明るい方であればパッとイメージが思い浮かばれるかと思いますが、美濃焼はそういった「これ」といったブランドイメージが確立されている焼き物たちと少々ニュアンスが異なります。

や ちむん

沖縄の器「やちむん」。

沖縄の雄大な自然を感じさせる葉っぱのような柄が、味があって素敵です。

やちむんとは、沖縄の伝統工芸品で、沖縄らしい模様が描かれた重厚感のある焼き物です。近年では沖縄県内に留まらず、県外にもやちむんファンが増えており、やちむんが出品される陶器市には多くの方がやちむんを求めて足を運ぶ人気ぶりです。歴史や魅力、種類などを知り、更なるやちむんの魅力に迫っていきましょう!

おわりに

他にも素敵な器がたっくさんありました!

同じ陶器でも産地や職人さんによって作風やデザインも全然違います。

一つ一つ作り手さんの想いの込められた作品の中から自分のお気に入りを見つけ、その器でご飯を食べたら毎日の食事が少し特別なものになるかもしれませんね。

このイベントは毎年開催されています。

また、デパート等でもこうした催しものが行われているので、まずはふらっと立ち寄って、手に取って見てみてください。

その一歩が伝統文化の魅力を感じる大きな一歩になりますように♪

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。

火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。

世界中に存在しています。

陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

自分の手で作る、好みのものを収集する、日常の暮らしの中で使う…陶磁器には様々な楽しみ方があります。

なぜ日本の陶磁器は多くの人を引き付けるのか。

その魅力のワケを探っていきたいと思います。

日本は、およそ1万年以上もの「焼き物」の歴史を持つ国です。

現在も北海道から沖縄まで全国各地に陶磁器の産地が存在し、国内外から多くの焼き物ファンが訪れています。

この記事では、陶磁器の歴史や種類について解説していきます。

読むだけで陶磁器の知識が身につくので器選びが楽しくなるはずです。

器にこだわるようになると食卓が豊かになって食事が楽しくなります。

料理にもこだわるようになるでしょう。奥深い陶磁器の世界。入口までみなさまをご案内します。