落語で本編の前に語られる部分のことを、枕と呼びます。

落語における枕の時間は、ただの面白トークコーナーというわけではありません。

実は、落語という話芸が演じられる上で無くてはならない重要な部分なのです。

ではその要素とは一体どのようなものなのでしょう?

落語の枕ってどういう役割がある?

本 編の前の助走タイム

落語のストーリーには、町の真ん中だったり、部屋の一室だったり、必ず舞台となる世界があります。

枕無しで登場人物たちがいきなり会話を始めたら、落語を聴く人が場面を想像できず、戸惑ってしまいます。

枕は、聴く人がスムーズに落語の作品世界に入り込めるよう、手助けをする意味を持っているのです。

本 編の背景の説明

落語本編で語られるストーリーの背景となるテーマ(親子の愛情・男女の心理・金銭欲など)の話題を、枕で軽く触れることで、聴く人に心の準備をしてもらいます。

本 編のキーワードの説明

落語の中には、昔の生活習慣などに関連した、現代人にはピンとこない言葉がたくさん出てきます。

それらの言葉がストーリーの進行上重要な場合、枕であらかじめ説明しておく必要があります。

この説明を「仕込み」と言います。

特に最後のオチの台詞は、うっかり仕込み忘れたりすると大変なことになります。

話 す側のウォームアップ

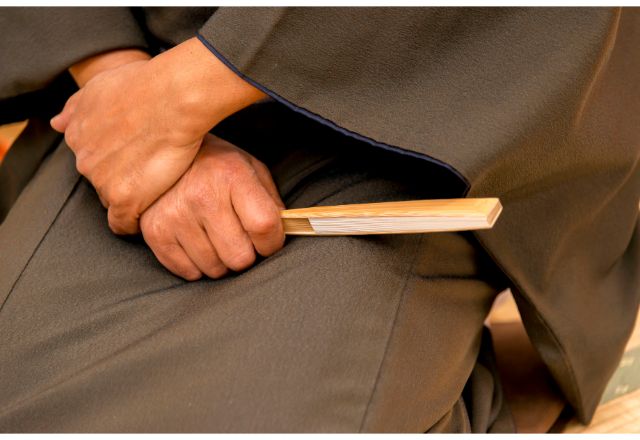

これから一人で何分もしゃべり続ける落語家にとって、枕の時間は口ならしの役割もあります。

体調を崩して声の調子も悪いのに、落語を進めるうちに次第に声の張りが絶好調になることはよくあります。

聴 く側のウォームアップ

高座の落語家同様、客席に座っている観客も準備が必要です。

これは冒頭で挙げた助走タイムとは別の話です。

高座に上がった落語家の佇まいや着物の着こなし、声質、しゃべり癖などに慣れるためにはある程度の時間が必要で、それが無いと聴く側も集中しきれないのです。

客 の笑いの感度を調べる

寄席の客層は毎日同じではなく、日々変化します。

そのため、高座に上がる落語家は、「今日の客の笑いの感度はどうだろう?」という調査を枕でして、その日しゃべる演目を即興で決めます。

その後、感度がイマイチと察した日には比較的分かりやすい演目、逆に感度が高いと察した日にはストーリーの入り組んだ演目をしゃべる、といった具合です。

本 編の前に場内の空気を整える

寄席は次々に芸人が登場しますので、次に上がる演者のために「場の空気を整える」配慮をする落語家に遭遇することがあります。

客席がザワザワしていると思った時は、枕で声のトーンを上げて客席を集中させ、途中入場の客が大勢入ってきた時には、枕でしばらく他愛のない世間話をしながら全員着席するまで時間をつないだりします。

こうした寄席の連携プレーはあまり目立ちませんが、寄席特有の枕の活用術でしょう。

落語の枕に含まれる「つかみ」の挨拶オススメ一覧

落語家は高座に上がって、まず「ひと笑い」取る工夫として、登場の挨拶を「つかみ」にすることがあります。

ここでは、古今の落語家が考案した枕の「つかみ」の代表例をご紹介します。

春 風亭柳昇

「私は春風亭柳昇と申しまして、大きなことを言うようですが、春風亭柳昇と言えば我が国では……私一人です」

コミカルな新作落語で幅広い層に人気のあった春風亭柳昇(2003年没)の挨拶。

十 代目桂文治

(拍手を受けて)「あ、どうぞおかまいなく」

滑稽落語の名手で、本人がそのまま落語の登場人物のようだった十代目桂文治(2004年没)の挨拶。

四 代目柳家小せん

「こんな顔をしております。どうぞお手に取ってお持ち帰り下さい」

おとぼけキャラを演じて昭和中期の演芸番組で人気を博した四代目柳家小せん(2006年没)の挨拶。

四 代目春風亭柳好

「(ボソリと)落語をやらせていただきます」

独特のゆったりした間と低いトーンが個性的だった四代目春風亭柳好(1992年没)の挨拶。

ここまでは故人の落語家の名挨拶でした。

一方、現役落語家にも個性的な「つかみ」の人は多いのですが、ここでは自分の芸名をつかみにしている人に絞って紹介します。

春 風亭小柳枝

「この間『つまようじ』って読んだ人がいた」

1936年生まれの大ベテラン・春風亭小柳枝の挨拶。

三 遊亭歌武蔵

「『かむぞう』とか『かぶぞう』、中には『きゃばくら』なんて読む人がいる」

元力士の異色派・三遊亭歌武蔵の挨拶。

いまだに立派な体格で、最近はそれを利用して、高座に登場するなり「只今の勝負についてご説明します」と大相撲の審判のような「つかみ」をするのも定番です

柳 家喬太郎

「町で会ったら『キョンキョン』と声をかけてください」

最近ドラマやCМなどで幅広く活躍中の柳家喬太郎は、若手の頃「落語界のキョンキョン」を自称していました。

最近の枕は「漫談」が主流

枕 の漫談で人気を得た元祖は立川談志

落語の枕の種類には、前述「本編の説明」以外に、漫談や小咄があります。

現在寄席などで最もよく聴けるのは漫談の枕で、自身の日常エピソード、ニュースに対する雑感、あるいは業界の噂話などで笑いを取ります。

こうした時事的な漫談を落語の枕でしゃべる人は昭和中期までいませんでしたが、立川談志(2011年没)が1960年頃から始めて注目され、その後徐々に増加しました。

談志は国会議員経験があるうえ、世界中を旅行して回り、論客としても活躍した人でした。

それだけに漫談の話題は多岐にわたり、政治・世界情勢などのハードな話題から、社会で起きた事件や流行、果ては芸能ゴシップに至るまで、何でも独自の視点でズバズバと斬りまくりました。

また、客も談志の世相批評を楽しみにしたものでした。

現在この芸風は、弟子の立川志らくなどに色濃く継承されています。

漫 談の枕の名手たち

談志が漫談を落語の枕として定着させて以降、様々な「枕の名手」が現れました。

その代表が人間国宝・柳家小三治です。

小三治は寄席のトリやホールの独演会になると、自分の周囲で起きた事件を古典落語さながらの描写力でたっぷり時間をかけてしゃべるのが通例で、そのいずれもが傑作だったことから、いつしか「枕の小三治」という異名を取るようになりました。

玉子かけ御飯へのこだわりを熱く語った『玉子かけ御飯』や、ニューヨーク旅行の思い出を語った『ニューヨークひとりある記』など、CDや文庫本にまとめられた枕もあります。

他にも、上方の桂ざこばや、笑福亭松喬、東京の林家彦いちや春風亭一之輔など、枕の面白さに定評のある落語家は日に日に増え続けています。

枕 の漫談が一席の落語として完成した例

小三治は落語の枕の漫談を切り取ってCDや本にしましたが、漫談が度重なる口演を経て進化し、一席の落語に独立することもあります。

故人では三代目三遊亭円歌(2017年没)が家族との生活を綴った『中沢家の人々』、古今亭志朝朝(2001年没)が中年男の悲哀を面白おかしく語った『男の勲章』などが有名です。

現役では鈴々舎馬風の代表作とも言える楽屋ネタの最高峰『会長への道』、柳家権太楼が旅行の船上での体験を語った『ジャンバラヤ』などあります。

師 弟エピソードも漫談の定番

もう一つ、有名な落語家を師匠に持つ弟子が必ずと言っていいほどする枕が、師弟のエピソードです。

普段身近にいる存在だけに、物真似はお手の物。

声色から身振り手振りをまじえて、師匠がしくじった話や失敗談などをして、大いに笑わせます。

前述の談志の直弟子はほぼ全員、師匠のことを枕で話します。

他にも、初代林家三平(1980年没)や桂米朝(2015年没)の弟子たちも得意にしています。

もっともこれは個性が強い落語家の弟子だからできることで、第一人者クラスの大御所の弟子にだけ許された特権かもしれません。

創 作された爆笑名作枕

昔から伝わる小咄の枕と違って、新しく創作された枕はなかなか後世に残りにくいものですが、その中で名作と呼ばれる爆笑の枕をいくつかご紹介します。

桂 枝雀の「笑いの分析」「天気予報が当たらない理由」

桂枝雀(1999年没)の「笑いの分析」の枕は、落語におけるオチの形式を4種類に分けて解説したり、笑いと呼吸の関連性を説いたりする、理論的で独特な内容でした。

そうかと思うと「なぜ天気予報は当たらないのか?」を独自の理論で熱弁する枕もあり、そのアカデミックな笑いは今聴いても新鮮です。

柳 家喬太郎の「コロッケそば」

人物の心理表現が巧みな新作落語を得意とする柳家喬太郎太郎は、当代有数の仕草の名手でもあります。

その得意技の集大成が、立ち食いそばに乗せられるコロッケの心境をアクション付きで演じる「コロッケそば」の枕で、何度聴いても笑えます。

六 代目三遊亭円楽の「海外ジョーク」

立川談志は生前、海外のジョーク本からネタを拾って、小咄代わりによく枕で使いました。

現在はそれを六代目三遊亭円楽が引き継いでいます。

事故現場で猿が現場検証に応じる「ドライバーモンキー」や、レストランの客の様子を描いた「ウクレレサンドウィッチ」など、いずれも仕草をまじえた気の利いたジョークです。

話芸の神髄を感じる枕

古 今亭志生の「一分線香即席噺」と唯一無二の枕

八方破れの芸人人生で知られた古今亭志ん生(1890~1973)が寄席でよく演じたのは、ごく短い会話を続ける小咄集「一分線香即席噺」でした。

「雨が漏るよ」「やーねー」

「芋屋の娘は年とったな」「ふけたふけた」

などのやりとりをしばらく続け、客席の反応を見ながら、次にどんな話をするか考えたそう

です。

また、志ん生は枕でよく、

「雪が降ると犬が走り回るのは嬉しいからじゃない。寒くてヤケになって駆け出しているのかもしれない」

などという動物の心理描写をまじえた擬人化ギャグも用いました。

こうした着眼点は当時の落語家には志ん生以外には無く、唯一無二の感覚だったのです。

五 代目柳家小さんの「粗忽小咄」

滑稽噺の第一人者だった五代目柳家小さん(1915~2002)は、枕で用いる小咄の構成が見事でした。

粗忽者が主人公の『粗忽長屋』という落語をやる際の枕は、まず一言二言で終わる簡単な小咄、次に長屋が舞台の1分程度の小咄、次にやはり長屋が舞台で会話の応酬が倍以上に増える数分の小咄をして、そこから自然に本題に入ります。

枕の小咄を徐々に長くして、聴く人を少しずつ落語世界に引っ張り込み、気がついたら落語が始まっていたというスロープのような構成は、それだけで至芸を感じます。

六 代目笑福亭松鶴の「酒の小咄」

五代目小さん同様、枕の構成が巧みだったのは上方の六代目笑福亭松鶴しょかく(1918~1986)でした。

松鶴が好んで演じた酒の落語の枕では、まず「自分はあまり酒が強くない。嘘だと思ったら目の前に一升瓶を置いてほしい。ほんのお猪口一杯か二杯くらいしか……よう残しません」

とやって笑わせ、その後に酒好きと下戸の対比でたっぷり笑いを取ってから、本題に入りました。

桂 米朝の「珍しい小咄」

古典芸能の研究家でもあった桂米朝は、よく枕で珍しい小咄を思い出しては披露していました。

上方落語の小咄は発想が飛躍しているのが多く、時に「どないしたら思いつくんやろう」とあきれながらも、後世に珍しい小咄を記録として残したかったのでしょう。

三 遊亭円生の「大名小咄」と最期の高座

六代目三遊亭円生(1900~1979)は生来の記憶力のよさから、持ちネタの数では誰にも負けませんでした。

中でも大名(殿様)の出てくる落語が得意で、大名噺を演じる前には決まって殿様の登場する小咄を何種類も続けて演じました。

ある落語会で、いつものように『桜鯛』という大名小咄をしゃべったところ、体調に異変を感じて、本題に入らぬうちに高座を下りてしまいました。

その直後に心筋梗塞で倒れ、そのまま急逝。

1979年9月3日のことでした。

昭和の大名人・六代目三遊亭円生が最期に演じた落語は、どんな大ネタでもなく、枕の小咄だったのでした。

おわりに

このように、落語の枕は時代と共に多種多様な変化を見せています。

落語の枕の役割を詳しく知ることで、落語は一層楽しむことができるでしょう。

そして、CDや動画サイトで昭和の名人の落語に触れたら、次はぜひライブの落語に行って、新しい枕に接してみてください。

現役の落語家が演じる新鮮な枕と、昭和の名人が語る伝統的な枕を聴き比べることで、きっと落語の奥の深さを感じられるはずです。

落語とは、座布団に座り、1人の噺家が語る話芸です。落語を語る人を落語家、または噺家といいます。日本の伝統芸能の一つであり、長い歴史と伝統の中から生まれ、古くから現在まで変わることなく大切に守り伝えられてきた日本の財産です。今回は、落語の歴史やオススメの演目、催されている場所などについて、分かりやすくご説明します。

落語はだれが聞いてもわかりやすくおもしろい、万人向けの芸能です。今回は落語初心者の方にぜひ聞いていただきたいオススメの落語を5つご紹介します。

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。