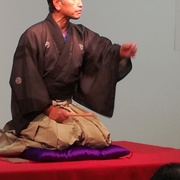

プロとして活動している落語家のほとんどは、何らかの団体に所属しています。

落語界には「落語協会」と「落語芸術協会」の二大派閥があり、それぞれ指針や活動内容が異なります。

その他にも、小規模ながら、重要な役割を担っている落語家団体があります。

今回は落語界の団体を紹介しつつ、二大派閥である「落語協会」と「落語芸術協会」を深く掘り下げていきます。

落語界5つの団体

落語業界には次の5つの団体が存在しています。

1. 落語協会

2. 落語芸術協会

3. 円楽一門会

4. 立川流

5. 上方落語協会

上方落語協会は大阪、それ以外は東京の団体です。

現在、プロとして活動している落語家は日本に560人前後。

彼らはいずれかの団体に所属し、寄席や演芸ホールで落語を演じたり、あるいはテレビ・ラジオ番組に出演したりするだけでなく、伝統・文化を後世に伝える役割を担っています。

落語協会とは

「落語協会」は、東京の落語家・講談師などで組織された一般社団法人です。

現在は春風亭小朝、林家木久扇、林家正蔵などが在籍しています。

1923年の関東大震災により、それまで東京の落語界を二分していた「東京寄席演芸株式会社」と「三遊柳連睦会」、さらに「東西落語会」「東京演芸合資会社」が大同団結します。

これが落語協会の前身となる「東京落語協会」です。

しかし、翌年には早くも協会は分裂し、当時会長だった5代目柳亭左楽(りゅうていさらく)をはじめとした多くの落語家が脱退してしまいます。

その後も何度となく離合集散を繰り返し、いくつかの協会が立ち上がります。

終戦後には派閥同士の争いが集結、「落語協会」として再出発を果たします。

1977年には法人格を取得して社団法人落語協会がスタートしますが、協会の落語家が真打昇進についての見解で対立、78年には落語協会分裂騒動、1984年には立川談志一門退会とここでも分裂の歴史を繰り返します。

2008年に民法が改正されてからは特例社団法人になり、さらに2012年には一般社団法人落語協会に改称するに至ります。

落語芸術協会とは

「落語芸術協会」は、桂歌丸や三遊亭小遊三、春風亭昇太など著名な落語家が組織する公益社団法人です。

昭和初期、NHKのラジオの開局によりラジオ落語のブームが到来します。

しかし、観客が来なくなることを危惧した東京の寄席の経営者たちは、当時ラジオ落語で人気を博していた柳家金語楼(きんごろう)を寄席への出入り禁止としていました。

そこに大阪の寄席を取り仕切っていた吉本興業が金語楼に接触、当時東京の落語界で人気を集めていた6代目春風亭柳橋とともに新しい協会を設立させます。

これが落語芸術協会の前身である日本芸術協会です。

1977年には法人格を取得し、団体名が日本芸術協会から社団法人落語芸術協会へと改称されます。

2004年に会長職に就いた桂歌丸が2018年に死去してからは、会長職を空席として、副会長の三遊亭小遊三が会長代行を務めています。

円 楽一門会

円楽一門会は5代目三遊亭圓楽とその弟子たちが設立した団体で、現在では6代目三遊亭円楽が幹事長を務めています。

1978年に起きた落語協会分裂騒動で協会を脱退した5代目圓楽、そして師匠の6代目三遊亭圓生が共に「落語三遊協会」を創設します。

翌年に6代目圓生が亡くなると、5代目圓楽が単独で「大日本落語すみれ会」を結成、1985年に「落語円楽党」、1990年からは「円楽一門会」へと改称しています。

立 川流

1983年、落語協会に所属していた7代目立川談志が真打昇進試験制度の運用をめぐり、当時の落語協会会長であった師匠・5代目柳家小さんと対立。

同年に落語協会を脱会し、落語立川流を創設します。

創設者の談志を頂点とした家元制の組織体系を採用していましたが、2011年の談志死去に伴って家元制度は廃止されました。

現在は立川志の輔や立川談春ら著名な落語家とともに、談志の直系弟子である土橋亭里う馬(どきょうていりゅうば)が新代表となり再スタートしています。

上 方落語協会

大阪、京都など近畿を中心に活動する桂文枝、笑福亭仁鶴ら落語家が組織する公益法人です。

1957年に3代目林家染丸らにより結成されます。

上方落語の流派である林家、桂、笑福亭の落語家が多数所属することになります。

2004年には社団法人上方落語協会、2011年には公益社団法人上方落語協会へと移行しました。

2018年まで桂文枝が会長を務め、現在は笑福亭仁智(じんち)が会長に就任しています。

亭号(流派・屋号)とは、落語家の芸名のうち苗字にあたる部分のことです。「三遊亭」や「桂」、「柳家」「春風亭」などがよく知られています。落語に興味を持ち始めると、どんな落語家がいて、落語界の中でどれくらいの地位を占めるのか、より深く知りたくなるもの。今回は落語の流派を示す「亭号(ていごう)」について解説していきます。

古典の協会、新作の芸協

二大派閥である落語協会と落語芸術協会の違いを端的に示す言葉が「古典の協会、新作の芸協」です。

落語協会が古典落語を中心とする寄席芸能の普及・研究・継承を活動の主眼に置いていることに対し、落語芸術協会は新作落語の創作・研究に努めています。

さらに、それぞれの協会の会長を務めた著名な落語家には、落語協会に5代目古今亭志ん朝(ここんていしんちょう)に5代目柳家小さんら、落語芸術協会には10代目桂文治や桂歌丸が知られています。

ちなみにテレビ番組『笑点』の大喜利メンバーは、落語協会、落語芸術協会、円楽一門からそれぞれ出演しています。

寄席と協会の関係

落語協会と落語芸術協会では、落語家が出演する寄席も異なります。

東京には浅草演芸ホール、池袋演芸場、新宿末広亭、鈴本演芸場の4ヶ所の寄席があります。

落語協会所属の落語家は4ヶ所すべてに出演できますが、落語芸術協会の落語家は鈴本演芸場には出演できません。

また、立川流と円楽一門会の落語家はいずれの寄席も出演できず、一般のイベントホールなどで公演しています。

落語で本編の前に語られる部分のことを、枕と呼びます。落語におけるの時間は、ただの面白トークコーナーというわけではありません。実は、落語という話芸が演じられる上で無くてはならない重要な部分なのです。

落語が好きな方の中には、CDやDVDなどで手軽に落語を楽しんでいる人も多いでしょう。

CDやDVDの名演集は、自宅で好きなときに落語を聴けるだけではなく、故人となった名人たちの高座をいつでも聴くことができます。今回は、落語史において貴重な資料であり、噺の教科書としても用いられる「圓生百席」を解説します。

おわりに

落語協会や落語芸術協会など落語家の組織については、普段『笑点』やラジオ番組、CD・DVD等で落語に触れている方には見えづらいものですが、実は落語家の歴史を紐解くには欠かせない要素です。

両者は目指すもの、所属している落語家の面々も異なります。

ぜひ両方の落語家が出演する寄席に足を運び、それぞれの違いを味わってみてください。

落語の世界を楽しんだ次は、同じ日本の伝統文化である「能・狂言」について知ってみてはいかがでしょうか。

日本の伝統芸能のひとつである能・狂言は、「敷居が高い」というイメージがあります。メディアで紹介されることの多い歌舞伎に比べると、能・狂言を見たことがある、有名な能楽師の名前を知っているという人はあまり多くないでしょう。ここでは、一からはじめる能・狂言の楽しみ方として、初歩的な知識から知られざる魅力についてご紹介します。