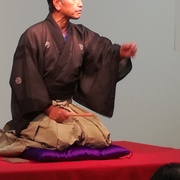

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。

寄席などでは若手から名人まで、さまざまな落語家の人情噺・滑稽噺を聞くことができます。

今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

人情噺と滑稽噺とは

人情噺は一般的に親子や夫婦、男女の情愛をテーマとしており、噺によっては一席で口演し切れない長編もあります。

かつては興行のトリとして、噺家数名が連続して演じることもありましたが、現在では上・中・下のうち中巻のみ、下巻のみというように一部分だけを切り取って演じられることが多くなっています。

滑稽噺は落とし噺とも呼ばれ、噺の最後にサゲ(落ち)があります。

落語の演目の中でも圧倒的多数を占めており、滑稽さ、馬鹿馬鹿しさで思わず笑ってしまいます。

滑稽噺の『まんじゅうこわい』や『寿限無』などは小学生の教科書にも収録されており、知っている人も多いことでしょう。

オススメの人情噺①「子別れ」

あ らすじ

酒が大好きな大工の熊五郎は、ある日ご隠居の葬式に出された酒で酔っぱらい、紙屑屋の長公と吉原で遊んで朝帰り。

しかも返ってきた家であろうことか吉原の女郎の話をしたため、女房は子供の亀吉をともなって家を出てしまいます。

熊五郎はなじみの女郎を家に入れますが、結局は女郎にも愛想を尽かされて別れることに。

後悔した熊五郎は気持ちを入れ替えて働くようになり、3年の月日が経ちました。

聞 きどころ

上・中・下に分かれる大作で上を「強飯の女郎買い」、中・下を「子は鎹」と独立した噺として演じることもあります。

特に上巻は、人情噺の名人である5代目・古今亭志ん生(1938~2001年)が得意とし、熊五郎が紙屑屋の長公を吉原に誘う場面の漫才のような掛け合いでは、当時の観衆を大いに沸かせたと言います。

オススメの人情噺②「唐茄子屋政談(とうなすやせいだん)」

あ らすじ

商家の若だんな徳兵衛(上方では万蔵)は道楽が過ぎるために親に勘当され、親戚・知人を頼って転々としますが、ついには誰からも見放され、吾妻橋から身投げしようとします。

偶然そこを通りがかった叔父によって命拾いした徳兵衛。叔父の言いつけで翌日からかぼちゃ売りとして働かされますが、慣れない行商に徳兵衛はつまずき、道端にかぼちゃをばらまいてしまいます。

聞 きどころ

「人に親切にすれば、因果応報で自分にも良いことが起こる」といった清々しい人情噺です。

かつては登場人物の一人である遊女が死んでしまう設定だったものが、後にハッピーエンドに書き換えられたという経緯があります。

唐茄子とはかぼちゃのことで、若旦那の慣れないかぼちゃ売りをどのようにして演じるかが、落語家の腕の見せ所です。

近年では5代目古今亭志ん生、6代目三遊亭圓生、3代目古今亭志ん朝ら名人が得意としています。

オススメの人情噺③「文七元結(ぶんしちもっとい)」

あ らすじ

左官の長兵衛は博打打ちで金遣いが荒く、真面目に働かないので家は常に火の車でした。

孝行娘のお久は、親を救いたいという一心で吉原に身売りをしてしまいます。

長兵衛がお久を取り返そうと吉原へ向かったところ、お久は吉原の大店の大女将のもとで手伝いをしていました。

大女将は長兵衛にいろいろと意見をした後、「次の大晦日までに金を貸してやるが、一日でも遅れたらお久を女郎として店に出す」と取引を持ちかけます。

長兵衛は約束のお金を受け取り、真面目に働こうと心を入れ替えた矢先、帰り道の吾妻橋で身投げをしようとしている文七という男に出くわします。

聞 きどころ

近代落語の祖、三遊亭圓朝の作とされています。

三遊派の名人たちが得意とする人情噺で、近年では6代目三遊亭圓生、8代目林家正蔵、5代目古今亭志ん生、3代目古今亭志ん朝など大真打ちによって演じられました。

噺の中盤に登場する文七に、久兵衛が50両を渡す場面では、演じる名人によってそれぞれ心理描写が異なり、特に3代目・志ん朝の演技は格別と言われています。

オススメの人情噺④「柳田格之進」

あ らすじ

武士の柳田格之進は生来の真面目さが原因で主家から放逐(クビ)にされ、妻と娘のおきぬと暮らしていました。

そんな彼の唯一の楽しみは、親しい仲にある両替屋の万屋源兵衛と碁を打ちながら酒を酌み交わすことでした。

ある年の8月15日、格之進は源兵衛と万屋の座敷で碁を打っていました。

格之進の帰宅後、万屋の番頭・徳兵衛は主人の源兵衛に預けた50両はどうなったかと尋ねます。

碁を売っている間、50両もの大金がなくなっていることに気づいた源兵衛は格之進が盗んだと疑う徳兵衛を「あの人に限ってそんなことはない」とたしなめますが…

聞 きどころ

明治期には人情噺の定番としてよく演じられていたようですが、昭和初期~戦後にかけては5代目古今亭志ん生の口演が人気を博します。

演じる名人によって登場人物の名前やエンディングが異なっており、近年では「笑点」の大喜利の司会者としても知られる5代目三遊亭圓楽が好んで演じ、独自のハッピーエンドで締めくくっています。

オススメの人情噺⑤「芝浜」

あ らすじ

魚の行商で暮らす男は無類の酒好きで、長らく仕事にも精が出ずにいました。

ところがある朝、女房に叩き起こされてしぶしぶ魚売りに出かけたところ、河岸近くの芝の浜辺で大金が入った財布を拾います。

男はこれで遊んで暮らせると酒盛りを始めます。

朝になって目が覚めると、財布はどこにもありません。

妻に尋ねると夢でも見たのだろうと諭され、男は改心して真面目に働くようになります。

実は、財布は妻がこっそりと奉行所に届けていたのでした。

聞 きどころ

しみじみと聞かせる人情噺の代表作で、年末の寄席には欠かすことのできない演目です。

江戸末期から明治時代にかけて活躍した三遊亭円朝が、「酔っぱらい・芝浜・財布」をまとめて三題ばなし※1として創作したことが始まりという説があります。

成立当初は即興落語ということでさほど注目されていませんでしたが、三代目桂三木助が演出を加えたによって、味わい深い人情噺になったとされています。

※1 三題ばなし:観客から人、場所、物品のお題をもらって、即興の落語に仕立てるもの

おわりに

今回は人情話を中心にオススメの落語をご紹介しました。

いずれも江戸時代の町人の暮らしぶりがうかがえる名作ばかりで、現代の私たちが聞いても心に染みる噺を味わうことができます。

寄席でライブ感を楽しむことはもちろん、CDやDVDでリラックスして聞くのもオススメです!

次にもう1つの演目である、滑稽話について知ってみてはいかがでしょうか。

落語はだれが聞いてもわかりやすくおもしろい、万人向けの芸能です。今回は落語初心者の方にぜひ聞いていただきたいオススメの落語を5つご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

落語で本編の前に語られる部分のことを、枕と呼びます。落語におけるの時間は、ただの面白トークコーナーというわけではありません。実は、落語という話芸が演じられる上で無くてはならない重要な部分なのです。