落語はだれが聞いてもわかりやすくおもしろい、万人向けの芸能です。

今回は落語初心者の方にぜひ聞いていただきたいオススメの落語を5つご紹介します。

古典落語の演目には大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があります。

前者は、今日では心温まる内容を聞かせる落語、後者はちょっとした勘違いや片思いの恋愛、失敗談などおかしみのある落語を指します。

寄席では何人もの落語家が出るため、同じ日に似たような落語が出ないようプログラムが工夫されています。

オススメの滑稽噺①「牛ほめ」

あ らすじ

とにかくトンチンカンな発言で周囲を困らせてしまう与太郎は父・源兵衛の悩みのタネでした。

ある日、兄の佐兵衛が家を新築したということで、祝いの席に与太郎をやることになりますが、何を口走るかわかったものではありません。

そこで源兵衛は家の褒め方のいっさいがっさいを与太郎に教え込むのですが…

聞 きどころ

日本各地に「バカ婿ばなし」として伝わる民話がルーツとなっており、同じように世間知らずの婿を笑う話が狂言にもあります。

落語では前座の噺となっていますが、「寿限無」のように難解なあいさつをお経のような抑揚で何度も繰り返すシーンがあるため、難易度は決して低くありません。

大阪では「池田の牛ほめ」「新築祝い」の題で演じられています。

オススメの滑稽噺②「まんじゅうこわい」

あ らすじ

町内の若い衆が集まって「蛇が怖い」「クモが怖い」などと怖いものを言い合っていると、ひとりの男が「この世に怖いものなど無い」とうそぶきます。

しかし、何度も問い詰められると小声で「まんじゅう」とだけつぶやき、気分が悪くなってしまいます。

若い衆は一泡吹かせようと金を出し合ってまんじゅうを買い込み、男の寝床に次々と投げ込んでいきます。

男は悲鳴をあげて怖がりますが、いつのまにかすべてのまんじゅうを平らげてしまいます。

若い衆が怒って「お前が本当に怖いものはなんだ!」と尋ねると、男は「今度はお茶が一杯怖い」と答えました。

聞 きどころ

古典落語の有名な滑稽噺です。

子供でもわかりやすい演目で、読み聞かせの絵本や日本昔話としても親しまれています。

オススメの滑稽噺③「寿限無」

あ らすじ

あるご隠居が近所の男から「長男が長生きできるよう名前をつけてほしい」と頼まれます。

ご隠居はありがたい名前をいろいろと言って聞かせますが、男はどれも捨てがたいとして「寿限無寿限無、五劫の擦り切れ、海砂利水魚の水行末、雲来末、風来末……長久命の長助」と、長命ならぬ長名をつけてしまいます。

聞 きどころ

落語を知らない人でも一度は聞いたことがある「じゅげむじゅげむ……」の古典的な滑稽噺です。

初心者向けの前座噺の代表格ですが、三代目桂春団治の「寿限無」は至高の遺宝ともいわれています。

オススメの滑稽噺④「時そば」

あ らすじ

ある冬の深夜0時頃、男が屋台の二八そば屋※2を呼び止めて、かけそばを注文しました。

※2 二八そば屋: そば粉8、小麦粉2の割合で作ったそば

男がそばを食べ終えて料金の16文を支払う段になると、一文銭を一枚一枚主人の手のひらに載せていてき、8枚まで数えたところで「いま何時でい?」と訪ねます。

主人が「九です」と答えると、男は間髪を入れずに10から16まで続け、とうとう1文ごまかして去ってしまいます。

この一部始終を物陰で見ていた別の男は、翌日自分も同じように真似をしてみますが……。

聞 きどころ

落語の演目の中でも有名な滑稽噺で、上方落語※3の「時うどん」が元ネタです。

※3 上方落語:大阪・京都を中心とする畿内の上方で主に演じられる落語

代々柳派※4の落語家が得意とし、戦後は6代目春風亭柳橋、5代目柳家小さん、5代目古今亭志ん生など名だたる名跡が十八番としていました。

※4 柳派:落語家の一派

時そばの勘定をごまかすネタは、江戸時代の時法で深夜0時が「夜九ツ(子ノ刻)」、夜10時が「夜四ツ(亥ノ刻)」だったことで成立しています。

落語家のそばをすする演技にも注目です。

オススメの滑稽噺⑤「粗忽長屋」

あ らすじ

長屋に住む粗忽者※5の八五郎は、ある朝、日課の浅草寺詣でに出かけると、同じ長屋の兄弟分である熊五郎にそっくりな行き倒れの男に出くわします。

※5 粗忽者:そそっかしい者

そそっかしい八五郎は長屋に戻り、熊五郎に「お前はもう死んでいるんだよ」と何とか説得して死体を引き取りに行くことをすすめます。

熊五郎は熊五郎で粗忽者なので、なんとなく八五郎の言い分に納得してしまい、自分の死体を見に浅草寺出かけます。

そこで熊五郎は行き倒れの男を腕に抱え「抱かれてるのは確かに俺だが、抱いてる俺は誰だ?」と思わずつぶやきます。

聞 きどころ

滑稽噺の一つ。

一見すると非常に不思議な演目ですが、八五郎は一旦こうと思い込んだらとことん自分を貫き通す性格の男、対して熊五郎はあまり自分の考えを持たず、他人に影響されやすい男と考えると、両極端のタイプの人間が織りなす滑稽な物語が味わえます。

立川談志は、八五郎の思い込みの原因を「あまりにも強すぎる『主観』」にあると解釈して、「主観長屋」の題で演じました。

話のオチが早々に明らかになってしまうため、噺家の技量が試される演目です。

おわりに

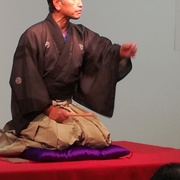

落語は決して敷居の高いものではありません。

子供向けの絵本や教育番組で取り上げられているように、老若男女が楽しめる芸能です。

まずは今回ご紹介したオススメの落語5選をCDやDVD、動画サイトなどで聞いてみて、自分のお気に入りの落語を見つけてみてください。

気になる落語家がいれば、ぜひ別の演目も聞くのも良いですし、同じ演目で別の落語家が演じているものを聞いてみるのも良いでしょう。

実際に寄席に足を運んで、ライブで落語を楽しむことも面白いですよ。

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

落語が好きな方の中には、CDやDVDなどで手軽に落語を楽しんでいる人も多いでしょう。

CDやDVDの名演集は、自宅で好きなときに落語を聴けるだけではなく、故人となった名人たちの高座をいつでも聴くことができます。今回は、落語史において貴重な資料であり、噺の教科書としても用いられる「圓生百席」を解説します。