今回は、着物を着付ける際によく耳にする各部分の名称、着付けの際に必要な小物や着物のサイズの選び方などについて詳しく紹介していきます。

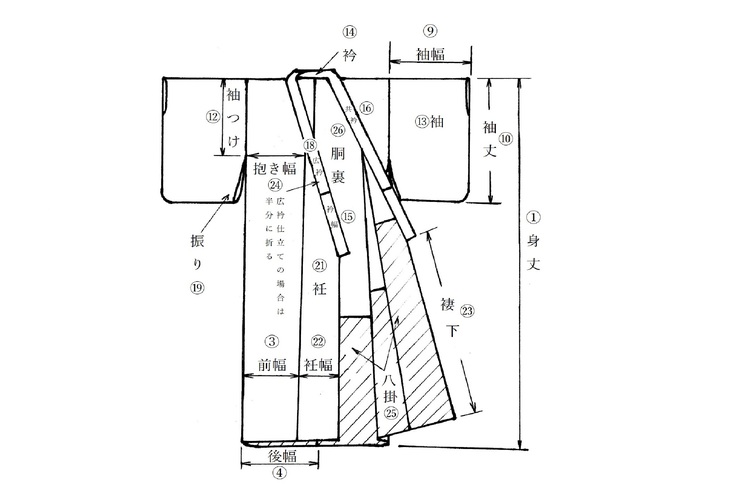

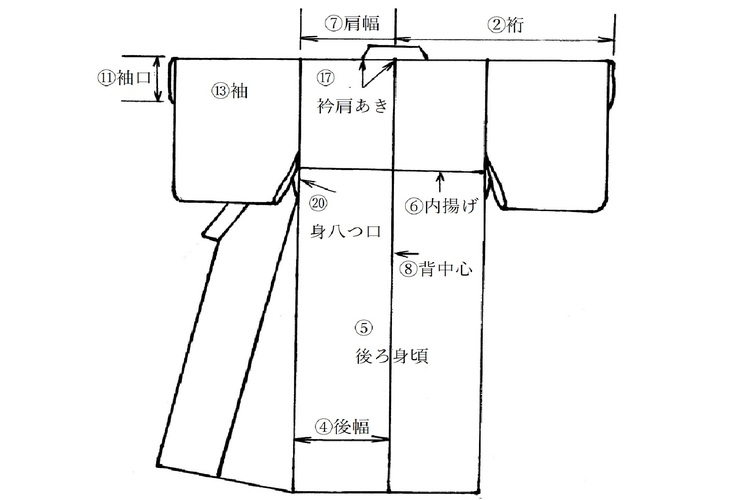

着物の各部分の名称

基本的に着物は、並幅36㎝、長さ12m(反物により多少の違いがある)の反物から、その人のサイズに合わせて裁断し縫い合わせて作ります。

主に、袖、前身頃、後ろ身頃、衽、衿などから成ります。

初めて着物を着る場合は、着物の各部分の名称、それに伴う自身の各部分のサイズ、着付けに必要な基本的な小物などを知っておくと、急に着物を着なくてはならない時でも慌てずに済みます。

着 物の名称 わかりやすく表と絵でご紹介

着付けに必要な基本的な小物

自分に合う着物サイズの割り出し方

着物を着付ける上で重要な寸法は、裄、身丈、前幅、後ろ幅の4つになります。

これらの寸法は、自分の、裄と腰周り(ヒップサイズ)、身長が分れば、自分で寸法を割り出すこともできます。

身丈は、着物を選ぶ際にとても重要で、ある程度は「おはしょり※」で長さを調節することが可能ですが、初めて着物を着る人にとっては、通常、標準体型の人で、自分の身長+5㎝程度がいちばん着やすいといわれています。

それぞれの計算式は、

になります。

基本となる着物の身丈は、自分の身長+5㎝程度の長さがあればスッキリと着こなすことができます。

袖幅と肩幅の標準的な寸法は、裄から計算し、裄が64㎝未満の人は、袖幅が32㎝、裄が64㎝以上の人は、33㎝が目安になります。

裄から、袖幅を引くと肩幅の寸法がわかります。

前幅、後ろ幅は、腰周り(ヒップ周り)の1番太い位置のサイズから割り出すことができます。

袖丈は、自分の身長の3分の1程度の寸法になりますが、一般的な女性の着物の袖丈は殆どが、49㎝程度に設定されています。

目安として、参考にしていただければと思います。

※着物を着付ける際に、その人の体型(胸や尻、腰周り)に沿って、着物を足のくるぶしが隠れる長さに合わせ、余った部分を帯の下に織り込み処理する部分のことです。

着 物に対し、長襦袢の袖丈は短い?長い?どっちがいい?

着物初心者の方の質問でとても多いのが、着物の袖丈と長襦袢の袖丈についての質問です。

この質問に対しては「短いとみっともない」とか「着物より長くした方が良い」など、いろいろな回答があります。

袖の振りを激しく振り回すような踊り用に着る長襦袢は例外としますが、礼装着やお洒落着用にお仕立てする長襦袢は、厳密にいいますと着物より長襦袢の袖丈を0.5㎝~誤差があっても1㎝短く仕立てるのが基本です。

また、袖口も長襦袢の袖がはみ出していないかも注意して下さい。

1~2㎝位なら、はみ出た場合の応急処置として、袖口から奥に入ったヒジぐらいの位置で、袖山部分をつまみ、はみ出た余分な部分を袖の半週ぐらいまで縫いとめておきます。

これはあくまでもはみ出すよりはいい‥くらいの応急処置になります。

また、長襦袢の色も、第一礼装用には白い長襦袢を、喪以外の準礼装や略礼装には白や淡い色の長襦袢が基本になります。

紬や小紋などには、自分の好きな色や可愛い柄の長襦袢でお洒落を楽しみましょう。

おわりに

着物の各部分の名称と必要な小物、サイズの割り出し方についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

各部分の名称がわかっていれば、着物教室や参考書で着付けを学ぶ際、きっとスムーズに着付けができるはずです。

急に着物を着なければならなくなった時でも、慌てずに着物や小物を用意することができるでしょう。

また、自分の着物のサイズがわかっていれば、通信販売でのレンタルや購入も怖くありません。

最近では有名ブランドからも着物や浴衣、和装小物が販売されています。

ぜひ、お気に入りの着物や和装小物を探してみてください。

着物を着ることがもっともっと、楽しくなるはずです。

着物の基本が理解できたら、着付け教室に通ってみるのはいかがですか?

ワゴコロがオススメする着付け教室を紹介しているので、ご覧ください♪

着物を着てみたいという人はたくさんいるにもかかわらず、それがなかなか実現していないのが現状ではないでしょうか。

着物は全く洋服とは違うファッションと考えると、お洒落の幅も広がってきます。

今回は着物の着こなしのコツを中心に、着物と帯の組み合わせ方や楽しみ方について紹介していきます。

着物の着付け、実はコツさえ覚えてしまえば誰でも簡単に着物を着ることができるんです。これから着物を着てみたいとお考えの方は、ぜひこの動画を見ながら一緒に着物を着つけてみませんか?何度か練習すれば、お出かけにも自信をもって着ていけるようになりますよ。

着物は、明治期に西洋の服飾文化が取り入れられるまで着用されていた日本の伝統的衣服です。その形は時代とともに様々に変化してきました。

最も華やかで複雑になったのは平安期の貴族の衣装で、その形式は、現在、主に皇室関連や京都の伝統的行事の中に見ることができます。

日本の伝統的な着物は「和服」とも呼ばれ、そのルーツは、奈良・平安時代にさかのぼります。

この時代には、日本から唐(現在の中国)に、制度や文化を倣う(ならう)目的で「遣唐使」が公式に派遣されていました。

「新日本髪」とは、江戸時代初期からある伝統的な「日本髪」を現代風にアレンジした髪型のことです。「新日本髪」は鬢付け油や元結はせずに、ワックスやスプレーで日本髪風に仕上げるため、限度は2日程度。この記事では、「新日本髪」の魅力や「日本髪」の由来、七五三や成人式、花嫁さんの着物によく合う和装髪型について解説していきます。

着物を着たいけど、着物と帯以外は何が必要?手持ちのもので代用できるものは?など、これから揃えるために知っておきたい初心者さん向けに、さっくりとご案内します。

男性の着物姿は、街中ではほとんど見ることが少なくなりましたが、現在でも茶道や華道、落語や歌舞伎などの分野で活躍している人達の粋な着物姿は、とても凛々しく素敵です。

ただ、今まで着物を着たことがない人にとっては、和服の種類の見分け方や普段着は、何を着ればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?