「カランコロン、カランコロン」と響く下駄の音。

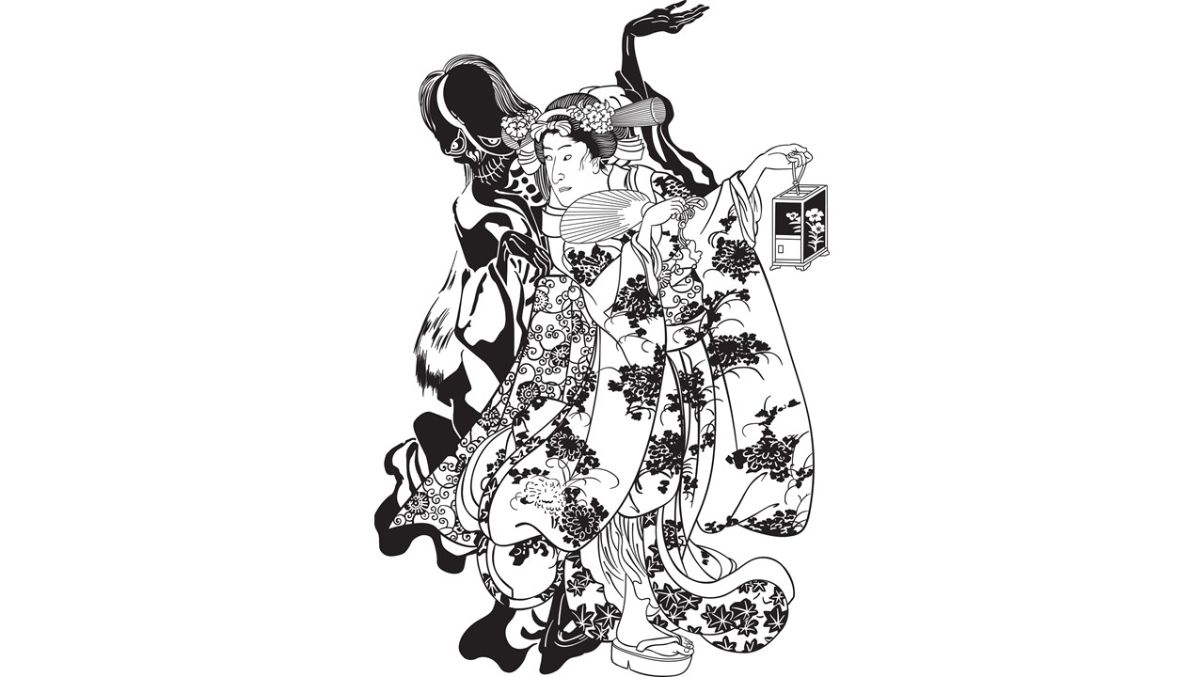

牡丹の絵が描かれた灯籠を持つ女中と、背後から歩いて来る美しい女性。

実は2人は幽霊だった……、という怪談話が『牡丹灯籠』です。

古典落語の傑作ですが、元となった古典文学があることは、あまり知られていないかもしれません。

今回は、『牡丹灯籠』のあらすじやモデルとなった知られざる古典文学、物語のゆかりの土地をご紹介します。

映像化作品もご紹介しますので、楽しみながらチェックしてみてください♪

三遊亭圓朝『牡丹灯籠』のあらすじ

『牡丹灯籠』とは、幕末から明治期に活躍した落語家・三遊亭圓朝が創作した、落語の怪談話です。

内気な萩原新三郎という男が、美しい娘・お露と恋に落ちます。

しかしお露の正体は幽霊で、新三郎は彼女に取り憑かれた末に殺されてしまうというストーリー。

それでは、詳しい物語をみていきましょう。

牡丹灯籠のストーリー

新 三郎とお露の出会い

根津の清水谷に、萩原新三郎という内気な浪人が暮らしていました。

ある日、新三郎は医者の山本志丈に誘われ、山本の知り合いである 飯島平左衛門の別荘を訪れます。

別荘には美しい娘・お露と、その女中・お米がいました。

そこで出会った新三郎とお露は、互いに惹かれ合います。

新三郎は帰り際、お露から「また来て下さらないなら、私は死んでしまいますよ」と声を掛けられました。

しかし彼は内気なため、会いに行く勇気が出ませんでした。

数ヶ月後、新三郎は山本から、お露が新三郎に恋い焦がれた末に亡くなったと伝えられます。

また、女中のお米も看病に疲れ、お露の後を追って亡くなったというのです。

悲しんだ新三郎は、お露を想いながら念仏を唱える日々を送りました。

盆の十三日の夜、月を眺めていた新三郎の耳に「カランコロン、カランコロン」と下駄の音が響いて来ます。

外を見ると、牡丹の絵柄の灯籠を持つお米、そしてその背後にはお露が歩いていたのです。

新三郎は亡くなったと思っていた2人に驚きながらも、再会を喜びました。

翌日から毎晩、お露は新三郎の家を訪れて、愛を深め合うようになります。

毎 晩訪れるお露の正体

新三郎の使用人・伴蔵は、主人の家に毎晩お露が訪れていることを知り、家の中を覗いてみます。

すると、骨と皮だけで腰から下がないお露が、新三郎の首に食らいついていたのです。

あまりの恐ろしさに、伴蔵は占い師の白翁堂勇斎に相談します。

勇斎は新三郎の家に赴き、このままでは彼が幽霊に殺されてしまうと告げました。

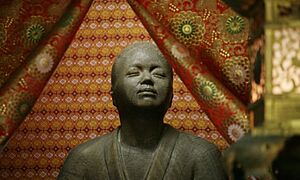

新三郎はお露が幽霊だった事実を知り、お寺の和尚に除霊のお札と海音如来像を借ります。

お札を家の周りに貼り付け、さらに海音如来像を身に着けて、お経を読みました。

その夜、お露の幽霊はお札のせいで、新三郎の家に上がることができませんでした。

伴 蔵の裏切り

新三郎の家に上がることができなくなったお露とお米は伴蔵の家を訪れ、新三郎に会いたいのでお札を剥がしてほしい、と頼みます。

伴蔵と妻のお峰は幽霊を恐ろしがったものの、お露からお金を受け取ることができるのならば、と承諾してしまいます。

そして次の日、伴蔵はこっそりと新三郎の家の海音如来像を粘土の仏像にすり替え、お札を剥がしました。

夜明け頃、新三郎を裏切ったことに後ろめたさを感じた伴蔵は、新三郎の様子を確認しに行きます。

しかし、家の戸を叩いても返事がありません。

不審に思い中に入ると、新三郎は首筋を髑髏に齧りつかれ、恐怖に歪んだなんとも恐ろしい顔つきで死んでいたのでした。

牡丹灯籠の由来

『牡丹灯籠』は、作者・圓朝のオリジナルストーリーではありませんでした。

元になったのは、明の時代の中国で書かれた怪談小説集『剪燈新話』に収録された『牡丹燈記』だといわれています。

江戸時代に『剪燈新話』を日本で翻案※したのが『伽婢子』で、圓朝は『牡丹燈記』とその翻案『伽婢子』から着想を得て『牡丹灯籠』を完成させたのだそうです。

では、『牡丹灯籠』のモデルとなった『剪燈新話』と『伽婢子』の内容を見ていきましょう。

※翻案:ある作品の舞台や人物を別物に置き換えた作品のこと。たとえば、海外の文学作品を日本に置き換えた作品などを、「翻案作品」と呼ぶ。

中 国の怪談小説集『剪灯新話』

中国の怪談小説集『剪燈新話』は、明の時代に活躍した文学者・瞿佑による作品です。

瞿佑は流麗な詩で知られる、文才の高い人物でした。

特に『剪灯新話』に収録されている怪奇ロマン小説『牡丹燈記』は、傑作として名高い作品です。

中 国の怪談小説『牡丹燈記』のあらすじ

『牡丹燈記』は、妻を亡くした喬生が、美女・麗卿と恋に落ちる物語です。

喬生は毎晩、家にやって来る麗卿と愛を深めます 。

しかし、張という易者から、彼女が幽霊であることを告げられました。

喬生は事実を確かめるため、麗卿が暮らしている月湖という場所に行きます。

彼女を探している途中、湖心寺というお寺を見つけました。

そこには「麗卿」と書かれた棺があったため、彼女がすでに死んでいることがはっきりしたのでした。

その後、喬生が僧侶の魏法師からもらったお札を家に貼ると、麗卿の霊はやって来なくなります。

魏法師は喬生に「月湖の湖心寺には行ってはならない」と告げました。

しかし、3ヶ月ほど経った頃、酔ったまま歩いていた喬生は、うっかり月湖にやって来てしまいました。

そこで麗卿の召使いだった少女・金蓮に声を掛けられ、無理やり湖心寺に連れて行かれます。

すると、湖心寺の中にある棺桶から麗卿が出て来て、喬生を引っ張り入れてしまいます。

翌日、棺桶の中で息絶えた喬生が発見されました。

彼は麗卿の屍と抱き合ったまま死んでいたのです。

『 牡丹灯籠』と『牡丹燈記』の違い

圓朝の『牡丹灯籠』と中国の『牡丹燈記』には、ヒロイン像に違いがあります。

『牡丹灯籠』のお露は消極的な女性で、長い間、新三郎を待ち焦がれていました。

基本的に、新三郎とは年配の女中であるお米が会話をしており、お露は控えめな印象です。

一方、『牡丹燈記』の麗卿は、愛する喬生に積極的に話しかけています。

召使いの少女・金蓮(正体は藁人形)を引き連れ、主体的に行動している印象です。

両者の違いから、かつての両国における女性の立ち位置が垣間見られます。

日本では長い間、女性は男性に仕える風潮がありました。

高貴な身分の女性でも、自分の意志を押し通すことができなかったのです。

一方、中国では女帝や皇帝の妻などが権力を握る時代がありました。

中国史上唯一の女帝・則天武后や、世界三大美人の一人とされる楊貴妃などが有名な例です。

『牡丹燈記』の麗卿は高位の中国人ですから、日本人のお露と比べ、自分の意志で行動しやすかったと考えられます。

フィクションですが、いずれも両国の風潮を感じさせる深い物語です。

『 剪燈新話』の翻案『伽婢子』

『牡丹燈記』は江戸時代の日本において、仮名草子※『伽婢子』の『牡丹燈籠』として翻案されます。

『伽婢子』の『牡丹燈籠』は、先ほどの『牡丹燈記』の舞台を京都に置き換えた作品で、 荻原新之丞という男が、美しい幽霊と恋に落ち、彼女の墓に引きずり込まれて亡くなる筋書きでした。

圓朝はこの作品も参考にして『牡丹灯籠』を執筆しました。

『牡丹燈籠』の荻原新之丞の名は、『牡丹灯籠』に登場する萩原新三郎の名の元になったとされています。

※仮名草子:江戸時代に発刊された、庶民にもわかりやすい言葉で書かれた読み物のこと。翻案したのは仮名草子の作者として活動した浅井了意。

牡丹灯籠は日本三大怪談の一つ

『牡丹灯籠』は、『四谷怪談』『番町皿屋敷』と並んで“日本三大怪談”の一つに数えられています。

日本三大怪談の共通点は、男性への情念を持つ女性の霊が登場することです。

『牡丹灯籠』のお露、『四谷怪談』のお岩、『番町皿屋敷』のお菊は、“日本三大幽霊”と呼ばれてきました。

お岩は夫の伊右衛門から毒を盛られ、怨霊になりました。

お菊は主人が大切にしていた皿を割り、厳しく𠮟られた末に自死して幽霊になります。

お露も、愛する男を求めて無念の死を遂げました。

女性の情念と哀しい運命が胸に迫る三大怪談は、いずれも長く人々の心に残り続けている名作です。

江戸時代に一世を風靡し、今なお映画や小説で語り継がれる『四谷怪談』。貞女・お岩と色悪・伊右衛門の愛憎劇を発端とする怪談は、何故こんなにも私達の心を惹きつけてやまないのでしょうか?今回は、お岩の祟りは実在するのかなど、四谷怪談の物語や知られざる真実、その歴史をご紹介します。

「一枚…二枚……」

悲しげな女の幽霊が、夜ごと井戸に現れては皿を数える……という怪談、番町皿屋敷。古くから知られている怪談話の一つですが、幽霊となった女は誰になぜ殺されたのかと訊かれたら、答えられますか?この記事では、知っているようで意外と知らない「番町皿屋敷」について解説します。

『牡丹灯籠』ゆかりの土地を紹介

【 東京都文京区根津の清水谷】牡丹灯籠の舞台

『牡丹灯籠』の舞台は東京都文京区の根津です。

新三郎は根津の清水谷で、人に家を貸して生計を立てていました。

現在は都立上野高等学校に沿って、清水坂という坂があります。

清水坂を下ったところにある低地が、当時「清水谷」と呼ばれていた区域とされています。

圓朝は、この低地付近に新三郎が暮らしていたという設定で『牡丹灯籠』を執筆しました。

【 東京都台東区谷中】作者・三遊亭圓朝の墓がある全生庵

『牡丹灯籠』の作者・三遊亭圓朝の墓は、東京都台東区谷中にある臨済宗泰寺派の寺院「全生庵」にあります。

幕府の臣下であった山岡鉄舟が、戦争で亡くなった人々の供養のために 明治16年(1883年)に建立しました。

圓朝は鉄舟から禅を教わっていた縁で、全生庵に葬られたのです。

全生庵では、圓朝が怪談創作の参考に集めた幽霊画を保存しています。

毎年、圓朝が亡くなった8月に開催されてきた「谷中圓朝祭り」では、幽霊画も一般公開します。

住所 : 〒110-0001

東京都台東区谷中5-4-7

アクセス:東京メトロ千代田線「千駄木駅」徒歩5分

【 東京都足立区東伊興】お露とお米が葬られた新幡随院法受寺

新幡随院法受寺は、正歴3年(992年)に恵心僧都が現在の荒川区域に建立しました。

宝歴3年(1753年)に谷中に移転しましたが、その後、関東大震災で被害を受け、昭和10年(1935年)に足立区東伊興に移り、現在に至ります。

山門の入口と境内には牡丹灯籠の記念碑が建っています。

住所:〒121-0801

東京都足立区東伊興4-14-8

アクセス:東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」徒歩7分

牡丹灯籠を題材にした映像作品

最後に『牡丹灯籠』を題材にした映像作品の中から、特に優れたものをご紹介します。

昭和43年(1968年)の映画『牡丹燈籠』は、巨匠・山本薩夫監督による作品です。

昭和の名優たちの演技も見どころで、映画史に残る傑作と評価されています。

また、令和元年(2019年)にNHKが制作したドラマ『令和元年版 怪談牡丹燈籠』は、長編の物語全体を映像化した作品です。

有名な幽霊話だけでなく、男女の情欲やチャンバラなど、娯楽時代劇の要素を楽しめます。

おわりに

今回は、三遊亭圓朝による古典落語の傑作『牡丹灯籠』を紹介しました。

落語だけでなく、モデルとなった中国の古典や作り手の個性が光る映像化作品なども存在するため、さまざまな楽しみ方ができるお話で す。

『牡丹灯籠』は、単なる“恐ろしい話”ではありません。

人間のエゴや欲望、哀しさが見事に描かれています。

だからこそ時代を超えて上演され、人々の胸を打ち続けているのです。

ぜひ一度、読んでみてはいかがでしょうか?

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

日本伝統の怪談会・百物語。修学旅行の夜のイベントとして体験した方も多いのではないでしょうか?ですが、その由来や正しいやり方は意外と知られていません。今回は百物語について詳しく知りたい方の為に、わかりやすく解説します。

日本の怪談や昔ばなしとして語られる「耳なし芳一」。

耳なし芳一は、日本民俗学者兼作家である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が書いた作品『怪談』にも取り上げられている有名な物語です。

この記事では、耳なし芳一のストーリーや縁の神社などをご紹介します。

日本で昔から語り継がれてきた妖怪たち。

「ろくろ首」という妖怪もまた、そのひとつ。

今回は、そんなろくろ首がどんな妖怪なのか、どんな怪談なのかといったことをご紹介します。