江戸時代に一世を風靡し、今なお映画や小説で語り継がれる『四谷怪談』。

貞女・お岩と色悪※・伊右衛門の愛憎劇を発端とする怪談は、何故こんなにも私達の心を惹きつけてやまないのでしょうか?

今回は、お岩の祟りは実在するのかなど、四谷怪談の物語や知られざる真実、その歴史をご紹介します。

※色悪:外見は色男、性根は悪人という、歌舞伎の役柄の一つ。

四谷怪談とは

四谷怪談とは、江戸中期の元禄時代に起きた事件をベースにした日本の怪談です。

舞台となったのが雑司ヶ谷四谷町(現在の東京都豊島区雑司が谷)であることから、地名をとって『四谷怪談』の通称で知られています。

話の中心となるのは、お岩と伊右衛門の夫婦です。

伊右衛門は出世の為にお岩を裏切って毒を盛り、それを恨んだお岩が怨霊となって祟るのが基本のストーリーです。

歌舞伎や落語をはじめ、現代でも多数ドラマ化・映画化されており、欲に溺れた男の身勝手さと女の情念を描いた物語が支持を集めています。

それでは、まずは基本の物語(ストーリー)に沿った四谷怪談からご紹介していきましょう。

四谷怪談のあらすじ(ストーリー)

お 岩と伊右衛門

塩谷家家臣・四谷左門は婿である田宮伊右衛門の横領を理由に、娘のお岩を実家に連れ戻します。

伊右衛門はお岩を迎えに行くも舅である左門に拒まれ逆上、辻斬りの犯行に見せかけて左門を葬りました。

お 袖と与茂七、恋敵の直助

同じ頃、お袖(お岩の妹)に片思いしていた薬売りの直助が、お袖の夫である与茂七を殺してしまいます。

父と与茂七の死体を発見したお岩とお袖は悲嘆に暮れ、伊右衛門は「必ず仇をとってやる」と約束し、首尾よくお岩を連れ帰りました。

未亡人となってしまったお袖も直助と一緒に暮らし始めます。

ところが、お岩は産後の肥立ちが悪く臥せってしまい、身勝手な伊右衛門は妻を疎ましく思い始めました。

伊 右衛門の裏切りとお岩の死

この頃、高師直の家臣である伊藤喜兵衛の孫娘・お梅は伊右衛門に惚れ込み、伊右衛門を婿に欲しがります。

出世に目が眩んだ伊右衛門は、按摩師の宅悦を脅迫してお岩と過ちを犯すように仕向けました。

しかしお岩が拒んだ為、お梅の祖父・喜兵衛からもらった毒を飲ませて抹殺を謀ったところ、お岩の顔は醜く崩れてしまいました。

一度はこの計画に承諾した宅悦ですが、毒のせいで顔が醜く崩れたお岩に恐れをなし、伊右衛門の裏切りを教えてしまいます。

夫の裏切りと体を蝕む痛みにお岩は悶絶し、刀を首に刺して命を落としました。

伊右衛門は小仏小平という男にお岩との浮気の罪をなすりつけた上で殺し、お岩の死体とともに戸板の表裏に括り付けて川に捨てます。

そして伊右衛門はお梅に婿入りしますが、祝言の晩にお岩の幽霊を見て発狂し、お梅とその祖父である喜兵衛を殺して逃げ出します。

生 きていた与茂七と衝撃の事実

お袖は宅悦にお岩の末路を知らされ、姉の復讐を条件に直助に抱かれました。

ところが直助が殺したのは別人であり、与茂七は生きていたのです。

夫に不貞の現場を見られたお袖は、覚悟の上で与茂七と直助の手にかかり、死にました。

しかし、お袖が死に際に放った言葉から、直助とお袖が実の兄妹であったことが判明します。

お袖が自分を拒んでいた本当の理由を知り、直助は自殺するのでした。

敵 討ち

蛇山の庵に逃げ込んだ伊右衛門は、相変わらずお岩の亡霊に付き纏われ苦しんでいました。

正気を失った伊右衛門の前に与茂七が現れ、見事舅と義理の姉の仇を討ち、物語は幕を閉じます。

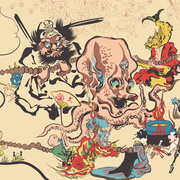

鶴屋南北の歌舞伎・東海道四谷怪談とは

“四谷怪談”人気の火付け役となったのは、文政8年(1825年)に江戸中村座で初演された、鶴屋南北作の歌舞伎『東海道四谷怪談』でした。

鶴屋南北は有名な歌舞伎狂言の作者であり、東海道四谷怪談は既に好評を博していた『仮名手本忠臣蔵』の外伝として制作されました。

なお、東海道四谷怪談は歌舞伎の演目の一種で、庶民の人間模様を活写した生世話物に分類されます。

鶴屋南北が東海道四谷怪談の執筆にあたり参考にしたのは、享保12年(1727年)に著された“四谷雑談集”でした。

四谷雑談集は四谷に住む鉄砲組同心であった田宮又左衛門の娘・お岩と、その婿養子である伊右衛門を巡る事件記録であり、伊右衛門の計略により家を追われたお岩が蒸発したのち、怪異が相次ぎ田宮家は断絶しました。

しかしこれは誇張であり、実際の田宮家は存続しており、お岩は貞淑な女性で夫婦仲も睦まじかったとされています。

鶴屋南北が参考にしたもう一つのお話、『於岩稲荷由来書上』の方は、町年寄の孫右衛門と茂八郎が文政10年(1827年)に書いた、ある事件の調査報告書です。

この調査報告書ではお岩の祟りの範囲はさらに拡大し、最終的に18人の関係者が不審死を遂げたとされています。

ただし『於岩稲荷由来書上』は東海道四谷怪談の初演以降の報告書であることから、鶴屋南北の創作説であるともいわれています。

戸 板返しは不義密通を犯した男女への刑罰?当時の不倫事情とは

歌舞伎『東海道四谷怪談』の山場として出てくる“戸板返し”という骸骨の早替りは、不倫を犯した男女が罰として戸板に釘を打たれ神田川に流された、当時の事件から着想を得ています。

東海道四谷怪談が公演されていた江戸時代において、不義密通は重い刑罰を課されました。

密通とは既婚者が未婚の男性や女性と肉体関係を結ぶのみならず、親の許しを得ずに若い男女が逢瀬を重ねることもさします。

幕府は不義密通を死刑か追放刑と定め、磔や獄門※にかけられることも珍しくありませんでした。

しかも個人的な制裁、私刑も認められています。

既婚男性が妻以外の異性と寝るのは、花街や岡場所など特殊な区域でのみ黙認されました。

そんなご時世でしたので、道ならぬ恋に落ちた男女の心中は後を絶ちません。

東海道四谷怪談には、砂村隠亡堀に心中を犯した男女が漂着した事件も取り入れられており、当時の世相を反映しています。

※獄門:処刑された罪人の首を横木に据えて晒しものにすること。

歌舞伎にはどのようなジャンルがあるかご存知でしょうか?

400年以上の歴史を誇る歌舞伎には4,000以上もの演目があると言われています。

今回はそんな歌舞伎の代表的な演目をジャンル別に紹介することで、歌舞伎のジャンルに対する理解を深めていただければと思います。

東海道四谷怪談は忠臣蔵のスピンオフ?

先ほども少しお話しましたが、鶴屋南北が書いた東海道四谷怪談は、人形浄瑠璃や歌舞伎の演目でもある仮名手本忠臣蔵 と世界観を同じくする外伝(スピンオフ)と位置付けられています。

中村座における東海道四谷怪談の初演は、仮名手本忠臣蔵と合わせて二日連続で上演されました。

仮名手本忠臣蔵と連続で演じた場合、塩冶義士(赤穂浪士がモデル)の佐藤与茂七が、田宮伊右衛門を討った後に高師直(吉良上野介)の屋敷に討ち入る流れです。

登 場人物のモデルたち

東海道四谷怪談では、お岩は実在の人物である浅野内匠頭がモデルとなっている塩屋判官の家臣・四谷左門の娘とされています。

対してお岩の恋敵であるお梅の祖父は、高師直(吉良上野介)の家臣でした。

当時の忠臣蔵人気は大変なもので、勧善懲悪を好む江戸庶民は、判官贔屓の言葉通りに浅野内匠頭と赤穂浪士に肩入れしました。

『四谷怪談』では夫に操を立てたお岩の報われなさと、狂気に侵され自滅した伊右衛門の末路の悲惨さが際立っています。

そこに忠臣蔵の要素を足す事でさらに観客の感情移入を促し、ラストに日常に溜まった鬱憤を解放し快感を持たせる構成でした。

江戸時代、歌舞伎と同等かそれ以上の人気を誇ったのが人形浄瑠璃です。現代でいうとアニメのようなポジションでしょうか。

その人形浄瑠璃の台本を歌舞伎に移したもの、つまりアニメの実写化のことを「義太夫狂言(ぎだゆうきょうげん)」や「丸本物(まるほんもの)」といいます。

お岩の祟りは実在するのか?

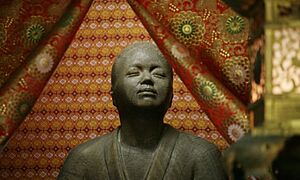

お 岩稲荷が複数建立された理由とは?

『四谷怪談』を舞台化・映像化する際は、必ずお岩稲荷に参らなければ祟られるといわれています。

その噂は本当なのでしょうか?

お岩稲荷といわれる場所は東京に3か所存在します。

新宿区四谷左門町にある於岩稲荷田宮神社、於岩稲荷(陽運寺)、中央区新川にある於岩稲荷田宮神社です。

もともと四谷にあった於岩稲荷田宮神社は、田宮家の跡地に建っていました。

しかし明治12年(1879年)に火事で焼失し、中央区新川に移転します。

新川の神社も戦争で焼けましたが再建され、四谷の神社もその後新しく建てられたので、こんなに増えてしまったんですね。

お岩の祟りの真偽は定かではありませんが、歌舞伎で上演する際は、役者が安全祈願をするのが伝統化している様です。

近年『東海道四谷怪談』が南座で演じられた時は、お岩役の中村七之助とお袖役の中村壱太郎が於岩稲荷(陽運寺)を訪れました。

歌舞伎は礼節を重んじる芸能なので、験担ぎを怠らないのでしょうね。

お 岩の怨念にあやかりたい?花柳界の女性に信仰された裏事情

また、お岩稲荷が複数建立されたのは、参拝者が引きも切らず儲かったからだともいわれています。

不義密通を働いた伊右衛門をお岩が祟った事から、お岩稲荷は浮気封じに利くと信じられ、花柳界の女性たちが多く訪れました。

稲荷への浄財にとどまらず、彼女たちが買って帰る土産で地元の経済が活性化したので、他の神社もあやかろうとしたんですね。

人だけに限らず、悪運や悪い癖などと「縁を切りたい」と思う時もありますよね。しかし、これらを自分の努力や意志だけで断ち切ることは難しいもの……。そんな時は、縁切りで有名な神社やお寺を訪問してみてはいかがですか?ここでは、東京都で最強の縁切り神社やお寺を紹介します。

四谷怪談を近代に語り継いだ人々

落 語家・三遊亭圓朝

四谷怪談を近世に語り継いだ立役者として、明治を代表する落語家・三遊亭圓朝が挙げられます。

三遊亭圓朝は、牡丹燈籠・真景累ヶ淵・死神などの怪談落語の名手であり、四谷怪談にも斬新な解釈を施しました。

それが伊右衛門のアルコール依存症説で、伊右衛門が見たお岩は幻覚だったとオチが付きます。

幽霊や妖怪を信じ恐れていた江戸の人々の固定観念を覆す、文明開化の明治ならではの脚色ですね。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

『牡丹灯籠』とは、落語家・三遊亭圓朝の傑作と名高い怪談噺です。「カランコロン、カランコロン」と響く下駄の音。牡丹の絵が描かれた灯籠を持つ女中と、背後から歩いて来る美しい女性。実は2人は幽霊だった……今回は、幽霊との恋路が描かれた『牡丹灯籠』のあらすじやモデルとなった古典文学、物語のゆかりの土地をご紹介します。

ミ ステリー作家・京極夏彦

ミステリー作家・京極夏彦の新解釈による『嗤う伊右衛門』も、四谷怪談好きにはぜひ押さえてほしい小説です。

第25回泉鏡花文学賞を受賞した本作では、伊右衛門は正義感が強い好人物として描かれており、お岩は疱瘡にかかり、もとから容貌が醜かったと改変されました。

しかし享保12年(1727年)の作者不詳『四谷雑談集』において、お岩は性格・容姿ともに難があったと書かれているので、案外こちらの説が正しいのかもしれません。

伊右衛門とお岩の夫婦愛に焦点を当てた、恐ろしくも切ない小説です。

おわりに

以上、『四谷怪談』を解説しました。

細かい設定は時代ごと、出版物ごとに異なりますが、だからこそ調べるほどに興味が尽きません。

お岩の恐ろしい容貌や物語全体のおどろおどろしさもさることながら、人間の欲や業の愚かさ、哀しさも存分に描かれているのが本作の魅力ですね。

日本伝統の怪談会・百物語。修学旅行の夜のイベントとして体験した方も多いのではないでしょうか?ですが、その由来や正しいやり方は意外と知られていません。今回は百物語について詳しく知りたい方の為に、わかりやすく解説します。

日本で昔から語り継がれてきた妖怪たち。

「ろくろ首」という妖怪もまた、そのひとつ。

今回は、そんなろくろ首がどんな妖怪なのか、どんな怪談なのかといったことをご紹介します。

「一枚…二枚……」

悲しげな女の幽霊が、夜ごと井戸に現れては皿を数える……という怪談、番町皿屋敷。古くから知られている怪談話の一つですが、幽霊となった女は誰になぜ殺されたのかと訊かれたら、答えられますか?この記事では、知っているようで意外と知らない「番町皿屋敷」について解説します。

日本の怪談や昔ばなしとして語られる「耳なし芳一」。

耳なし芳一は、日本民俗学者兼作家である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が書いた作品『怪談』にも取り上げられている有名な物語です。

この記事では、耳なし芳一のストーリーや縁の神社などをご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。