「琴」は「箏」とも呼ばれる日本の楽器です。

種類も色々ありますが、一般的なものは絃が13本あるタイプで、長さは182~183㎝と大きな楽器になります。

最近は小学校や中学校の音楽の授業で体験することも増えてきました。

琴(箏)は簡単に綺麗な音が出るので、弾いてみると楽しい楽器です。今回は、琴(箏)の正しい弾き方と奏法をご紹介します。

基本をマスターすると、アッと言う間に上達しますよ!

※琴(箏)には「山田流」と「生田流」がありますが、今回は山田流の弾き方をご紹介します。

琴(箏)の名称と構図

絃が出ている穴を「龍眼」、龍眼の隣にある凸の出っ張りを「龍角」と呼びます。

そして絃を支える駒を「柱」又は「琴柱」と呼び、音程を変える重要な役割を担うのです。

また、琴(箏)の裏側には穴があり、この穴から音色が出るのです。

演奏する時もできるだけ穴をふさがないように工夫して、良い音色を楽しみましょう。

正座して演奏する場合は、「琴台」

又は「猫足」

を使います。

絃の名称

琴(箏)の絃は13本。

絃の名称は、演奏者から遠い順に一、二、三、四・・・となります。

ただし11番目の糸は十一とはせず「斗」、十二のことを「為」、十三のことを「巾」と呼ぶので、覚えておきましょう。

「十」を「とう」と呼ぶと「斗」と間違えやすいので、「十」は「じゅう」と呼ぶ癖をつけて下さい。

斗為巾は、昔中国で使われていた数字の呼び方とも言われていますが、確かなことは不明です。

ただし漢数字で十一と書くと11のことなのか、10と1のことなのか判断が難しいので、斗為巾を使うことは合理的と言えます。

しっかり覚えて、迷わず使えるようにしましょう。

柱のセット

柱を左右に移動して、音を調律します。

柱を左に移動させると音は低音となり、右に柱を移動すると高音となります。

柱をセットする時は、次の調絃がしやすいようにたてていきましょう。

具体的には、巾に掛ける柱は龍角から20㎝位の位置に立て、為は22㎝、斗は24㎝と段々と龍角から離して並べて立てていくと調絃する時にスムーズにできます。

柱を持つ時は、必ず柱のお腹の部分を押さえましょう。

柱の側面や上部だけを持つと、柱を移動する際に倒してしまいやすいのです。

赤印の箇所を持つのが○、青印を持つのは×です。

柱が倒れると大きな音が出るだけでなく、琴(箏)の表面に凹を作ってしまいます。

また、柱が割れてしまうこともありますから、柱をきちんと持つ習慣を付けて、スムーズに移動できるように心がけましょう。

琴(箏)の柱は、左手で絃を引きあげて、右手で柱を移動させます。

琴柱には、必ず「巾柱」と呼ぶストッパーが付いたものがあるので、これを巾の糸に掛けて下さい。

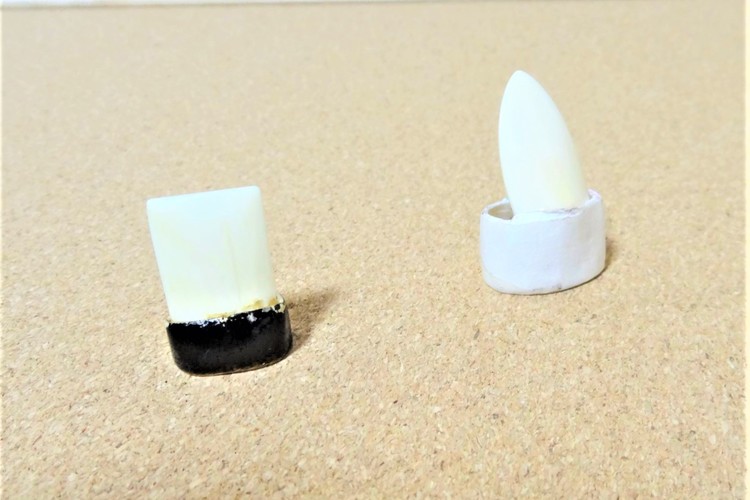

右側が普通の琴柱、左側が巾柱

柱を絃にセットしてからすぐに調絃をすると、音が狂いやすいと言われています。

絃は伸びますので、絃の伸びが収まるまでには20~30分必要です。

演奏する時などは、まず琴(箏)に柱をセットしてから、譜見台を組み立てたり琴爪をはめるなどの準備をしましょう。

流派によって異なる爪の形と座り方

爪 の形

山田流と生田流の大きな違いは、その琴爪の違いにあります。

右側が山田流の琴爪、左側が生田流の琴爪。

楕円形のものが山田流。

四角の琴爪が生田流です。

どちらも角で演奏するため、山田流は絃に対して90°で弾きますが、生田流は斜め45°となります。

座 り方

座り方にも違いがあります。

生田流は膝を左45°に向けて、少し斜めに座ります。

山田流は琴(箏)に対して正面に座ります。

両膝が琴(箏)に触れるという形です。

ただし、最近は以前よりも足の長い方が増えてきたため、山田流のこの座り方では、琴(箏)と体が離れすぎて姿勢が悪くなってしまいます。

なので、山田流でも生田流のように少し斜めに座る形が増えてきています。

山田流の座り方

琴爪の付け方

琴爪は、右手の「親指」「人指し指」「中指」にはめます。

うっかりすると向きを間違えてしまいますから、注意しましょう。

琴爪は演奏していると、緩んで外れてしまう場合があります。

原因は指が乾燥していたり、汗をかいたりと様々です。「琴爪が外れやすい」と感じた時は、練習の時に色々な方法を試してみましょう。

一番簡単な方法なら「指先を濡らす」という方法です。

指を湿らせてから琴爪をはめると、皮が指にしっかりフィットして抜けにくくなります。

また、昔からある方法の一つは「卵の白身」です。

卵を白身と黄身に分けて、白身だけを使います。指先に白身を付けるのです。

白身のたんぱく質は、温まると固まる性質がありますから、白身を付けて琴爪をはめると、自分の体温が白身に伝わって琴爪と指が接着するのです。

正式な琴爪の皮は「鹿皮」を使います。

鹿皮は演奏しやすいのですが、固いので初心者の方が使うのは難しいかも知れません。

「牛皮」の方が柔らかくて指にフィットしやすいので、最初は牛皮タイプを選ぶことをオススメします。

調絃の仕方

調絃とは、チューニングのことです。

以前は、「調子笛」や「音叉」を使いましたが、今はチューナーを使うことも多くなりました。

チューナーはどんなタイプのものでも良いですが、ピッチを調整できないものは、他の人と音が合わない可能性がありますから注意して下さい。

ピッチとは周波数・Hzのことです。

Hzが多いと音は高くなり、少ないと音は低くなります。

調整の仕方はチューナーによって違いますので、取り扱い説明書で確認して下さい。

基本的に邦楽で使うピッチは442なので、チューナーを使う場合は、このピッチを最初に調整します。

琴(箏)は曲によって調絃が違うと思って下さい。今回は一番親しみのあるな「平調子」をご紹介します。

※B♭=A♯ E♭=D♯

琴(箏)の基本的な弾き方(奏法)

糸の手前から向こう側に向かって、押すように弾きます。

「龍角」から3~4cmの所を弾くと、響きのある綺麗な音が出ます。

山田流なら琴爪の「先」、生田流なら琴爪の「角」で弾くので、角度に注意して下さい。

手は軽く開いた状態で、人指し指から小指までは揃えて弾くと見た目も綺麗です。

琴(箏)のさまざまな弾き方(奏法)

左 手の奏法

・押し手

琴(箏)は糸が13本しかありません。

前述の平調子でも「C:ド」の音と「F:ファ」の音が抜けているのがわかりますね。

また「B:シ」の音にも「E:ミ」の音にも♭が付いています。

これらの「足らない音」をカバーするのが「押し手」です。

押し手は、左手を使います。

柱の左側10~12cmくらいの場所を人指し指と中指の指先で押します。

親指を糸に掛けても力は入りませんし、見た目も悪いのでやめて下さい。

半音上げるのを「弱押し」、一音上げるのを「強押し」と言います。

押し手は、基本の奏法の中でも基本中の基本です。

力は必要ですが、綺麗なフォームで押せるように先生の姿をチェックして真似てみましょう。

・後押し

後押しは余韻を変える奏法です。

右手で弾いた後に左手で糸を押して余韻の音を上げます。

半音上げたい時は弱押し、一音上げたい時は強押しをして下さい。

・押し離し

「後押し」とは逆の手順となります。

最初に左手で糸を押し、右手で絃を弾いてから、左手を離すのです。

「後押し」は、途中で音を上げる奏法ですが、「押し離し」は弾いた後の余韻の音が下がります。

・突き色

「最初に弾いてから、後押しして、すぐに押し離しをする」というテクニックも演奏中に使うと効果的です。

これは「突き色」と言いますが、「突き押し」とも呼ぶこともあります。

余韻を上げて下げる高度な技ですが、弾いてみるととても楽しいもの。

慣れたらチャレンジしてみて下さい。

右 手の奏法

・スクイ爪

親指の爪の裏側で手前に向かってスクウように弾く奏法です。

多くの場合は一度普通に弾いた後、すぐに続けて裏側で弾くのがスクイ爪です。

スクイ爪は柔らかい音となるので、曲にメリハリが付きます。

・合わせ爪

親指と中指で2本の糸を同時に弾く奏法です。

弾いた後、親指と中指がぶつかると「カチッ」と雑音が出るので注意しましょう。

指 を使う奏法

・ピッツィカート

琴爪を使わないで、指で弾く奏法。

左手はもちろん、右手でも琴爪をはめていない薬指や小指を使います。

琴爪で弾いた時よりも柔らかな音色が出るのが特徴です。

琴(箏)の面に対して、垂直に真上に弾くと良い音が出ます。

おわりに

琴(箏)は実際に弾いてみると、簡単に音が出て楽しい楽器です。

少しでも気になったなら、チャレンジしてみませんか?

一本の絃でも色々な奏法が使えて面白いですよ。

新春になると、テレビやレストランのBGMで流れることも多い「琴」。

実はお正月だけのものではありません。

その音色は優しくて美しく、英語では"Japanese harp"(ジャパニーズ ハープ)とも呼ばれています。

和楽器とは、古くから日本で演奏されてきた伝統的な楽器のことを指します。和楽器には日本固有の楽器の他、中国などの大陸文化の影響を受けて誕生した楽器もあり、その数は50種類以上。学校の音楽の授業でも、琴(箏)や太鼓に触れることはありますが、和楽器の歴史や魅力については意外と知られていません。