江戸切子とは、金剛砂を用いてガラスの表面に文様を彫刻したカットグラス、またはその技法の名称です。

緻密にカットされた伝統的な文様がきらきらと輝き、使う者の目を惹き付けます。

東京都および国の伝統工芸品に指定されており、「江戸切子」と名乗れるのは、江戸切子協同組合に認定されているもののみ。

江戸切子は、江戸時代に江戸大伝馬町でビードロ問屋を営む加賀屋久兵衛が、海外から持ち込まれたガラス製品に彫刻したことが始まりだと言われています。

当時、切子細工を施していたのは無色透明なガラスでした。

現在のような色鮮やかな江戸切子が主流となったのは、明治時代に入ってから。

無色透明なガラスを色ガラスで覆うように融着する「色被せガラス」の技法が使われるようになると、更にさまざまなデザインの江戸切子が誕生します。

そんな江戸切子を身近なアイテムとして取り入れるには、種類が豊富なグラスがオススメです。

なかでも安定感のあるデザインで使いやすいのがロックグラス。

もとはウイスキーをオン・ザ・ロックで飲むためのグラスですが、上品な輝きと清涼感のある美しいデザインで、お茶やジュースにもピッタリです。

今回は、江戸切子のオススメのロックグラスをご紹介します。

ぜひお気に入りのロックグラスとともに、豊かな時間を楽しんでください。

「江戸切子」とは、国および東京都が指定する伝統工芸品のひとつです。ガラスの表面を彫り、美しい紋様を刻んでいく技法(もしくは紋様そのもの)を指します。そもそも「切子」とはカットグラス技法を意味する言葉。そのため、「薩摩切子」や「切子工房」など、「切子」という名を冠する商品・店舗は各地に存在しています。

大胆かつ緻密なカット「カガミクリスタル ロックグラス」

竹を編んだような八角籠目文様と、大きな花びらのような文様が美しく調和したロックグラス。

光の差し込み方や注がれる飲み物の色によって、さまざまな表情が生まれます。

文様はグラスの底面にも施されており、どの角度からでも切子が楽しめるもの魅力です。

デザインは、長い間業務に精励し、人々の模範となりうる人に与えられる黄綬褒章を受章した、江戸切子伝統工芸士の木村秋男氏。

緻密なカットと調和のとれたデザインで、プレゼントとしても喜ばれる逸品です。

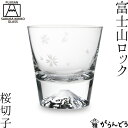

富士山と桜のコラボレーション「田島硝子 富士山・桜切子グラス」

グラスの底に鎮座する雄大な富士山と、可憐な桜切子のコラボレーション。

老舗の江戸切子メーカー、田島硝子の「富士山ガラス」に、桜切子をあしらった数量限定品です。

サンドブラストという技法により、雪に覆われている美しい富士山を表現。

飲み物の色が富士山の山肌に反射し、使うたびに異なる表情が楽しめます。

また、桜の切子は、熟練した職人によって一つひとつ丁寧に彫られたもの。

花びらは優しくほんのりと浮かんでいます。

グラスの魅力をじっくり堪能しながら、至福の時間を過ごしてみてください。

シックな色合いの伝統美「オールド ムラサキ ロックグラス」

紫の色ガラスに、繊細な切子の文様が規則正しく刻まれたロックグラス。

上品で落ち着きのある紫色のガラスが、切子の輝きをより一層引き立てています。

また、グラス底面に菊の文様が施されている「菊底」であることも魅力の一つ。

伝統工芸士による丁寧なカットは、シンプルであるがゆえの美しさがあります。

シックな色合いなので、大切な方へのプレゼントとしてもオススメです。

シンプルモダンな引き立て役「松徳硝子 ROCK #01」

大正時代から続く老舗のガラスメーカー、松徳硝子と堀口切子のコラボレーションで誕生したロックグラス。

シンプルなデザインと透明度の高い上質なガラスが、お酒を美しく引き立てます。

上品な切子が刻まれたグラスの底は厚みがあり、口元部分は薄く繊細な飲み口が特徴。

程よい重量で安定感があり、実用性の高さも魅力です。

お酒だけでなく、デイリー用として毎日愛用したいアイテムです。

伝統文様のシャープな美しさ「田島硝子 オールドグラス 重ね矢来紋様」

江戸切子の伝統的な文様である重ね矢来がデザインされています。

矢来文様は、竹を交差して作られた囲いをイメージしたもの。

スッキリとしたシャープなカットで、江戸切子ならではの美しさが堪能できます。

使いやすいベーシックなサイズと安定感のある重量で、初めて江戸切子を購入する方にもオススメです。

グラスの底面にもカットがあしらわれた菊底のデザインもポイントです。

光り輝く技術と伝統文様「ロックグラス 黒 菊繋ぎ文様」

数ある伝統文様の中で、もっとも繊細で緻密だと言われている菊繋ぎ文様。

複雑で細やかなカットは格別の輝きを放ち、江戸切子の中でも特に人気のある文様です。

難易度の高いカットでもあり、職人の技術力が仕上がりに大きく影響します。

高価なロックグラスですが、一度は手にしてみたい逸品。

深みと艶のある黒が、切子の芸術品のような輝きを際立たせています。

インテリアとしても存在感のある最高級江戸切子です。

匠の技が光る葡萄文様「硝子工房 彩鳳 ミニオールド 葡萄文様」

葡萄柄の文様がおしゃれな小ぶりのロックグラスです。

流れるような葉や房の繊細なカットは、熟練した伝統工芸技士の成せるわざ。

また、透き通る紫色は、葡萄のみずみずしさを表現しているような美しさです。

文様の優しいきらめきと、淡い紫色は、眺める角度によってさまざまな表情を見せてくれます。

高さ約7cm、口径約6.9cmの手のひらに収まるコンパクトなサイズは、お酒をじっくり楽しむのにピッタリ。

化粧箱入りで、贈答用としてもオススメです。

繊細なカットが繋ぐ大輪の花「切子グラス 七宝文様」

赤い色ガラスに刻まれているのは伝統文様の七宝柄。

七つの宝を意味する仏教用語の七宝に由来します。

華やかな文様と、透明ガラスに施された緻密なカットとのコントラストが美しいグラス。

グラスの底から口元にかけて緩やかに広がっており、上から眺めると文様の一つひとつが結びつき、一輪の花が咲いているように見えます。

グラスの底面は名入れが可能なので、お祝いの品としても最適です。

グラスに浮かぶ南天文様「ミニオールド 南天文様」

南天の小さな実と葉が刻まれたモダンな印象のロックグラス。

着物などにも描かれる南天柄は「吉祥文様」の一つで、縁起のよい文様としても知られています。

小さな実は立体的で美しく、葉のカットは驚くほど繊細。

技巧が光る文様は赤い色ガラスとの対比でより一層輝きを増しています。

グラスの大きさは、高さ約8.5cm、口径約7.8cm。

女性にも持ちやすいミニサイズです。

色と文様が織りなす一体感「硝子工房 彩鳳 ミニオールド 桜文様」

爽やかなブルーと底面から広がる淡いピンク、グラスにちりばめられた可憐な桜は、見とれてしまうほどの美しさ。

透明感のある2つの色が見事に調和し、温かみのある桜の文様を引き立てます。

サイズが小さめで、グラスの底にかけてやや細くなっており、手に取りやすいフォルムも魅力です。

和洋折衷あらゆる料理にマッチし、使うたびに豊かな気持ちになれるロックグラスです。

おわりに

江戸切子は、熟練した伝統工芸士の技が光る美しいカットが最大の特徴。

多彩なグラスから好みのものを選ぶ際は、使われている素材のチェックも重要です。

素材となるガラスにはソーダガラスとクリスタルガラスの2種類があります。

ソーダガラスは軽くて耐久性があり、比較的リーズナブルなので、デイリー用のグラスにオススメ。

切子の世界では「並生地」と呼ばれ、よく使われている素材でもあります。

一方、クリスタルガラスは、バカラやスワロフスキーなどに代表される高価なガラス。

柔らかい素材なので複雑なデザインにカットしやすく、ジュエリーのような輝きが生まれます。

また、グラスの印象を大きく左右する文様のデザインも重要。

日本の伝統文様には、魚子や矢来、菊や籠目など、シンプルなものから複雑なものまでさまざまです。

緻密なデザインであればあるほど、職人の技術力が必要となる高級なグラスであると言えます。

最近では、工房オリジナルの斬新な文様が施されたグラスも人気があり、現代のライフスタイルに取り入れやすい江戸切子が増えてきました。

ぜひ、目的や用途に合ったグラスを選び、江戸切子の美しい輝きを堪能してみてください!

江戸切子の文様(模様)は、光の当たり方によってさまざまに煌めき、その美しさは日本人のみならず海外からも賞賛されています。今回は、刻まれる文様に焦点を当て、代表的な魚子・菊つなぎ・六角籠目・八角籠目・菊花・麻の葉・笹の葉・矢来・七宝・亀甲の10種類の文様の意味をご紹介していきます。

江戸切子とは、江戸末期に始まった、ガラスの表面にカットを入れるカットガラス工法のことです。

今回は、伝統的な技術とともに新しい作品も多く作り出している3つの江戸切子メーカーと、そこで作られている美しいワイングラスをご紹介します。

ギフトにはもちろん、親しい人へのプレゼントにもオススメです。

大正12(1923)年創業の清水硝子で働く中宮涼子さんは、江戸切子初の女性伝統工芸士。

今回は、職人になったきっかけや一つ一つの作品に込められた想い。

この仕事をしている上でのこだわりなどを詳しく伺った。

江戸切子の制作体験ができる東京都内のお店・工房をご紹介します♪初心者に合わせた内容で、誰でも楽しく達成感が味わえると評判の江戸切子体験でグラスやお皿の制作にチャレンジしてみませんか?

日本の首都である東京都。都内各地には、東京タワーや東京スカイツリー、東京ドーム、浅草寺といった商業施設や名所が数多くあり、国内からだけでなく、海外からも観光客が訪れます。この記事では、経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている17品目をご紹介します。

日本には、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、日用品の伝統工芸品が多数存在します。全国では200品目以上ありますが、関東地方ではそのうちの35品目が伝統的工芸品として認定されています。本記事では、今も脈々と継承されている関東地方の伝統的工芸品をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。