日本を代表するお酒は?と聞かれれば、真っ先に「日本酒」や「焼酎」が思い浮かぶのではないでしょうか。

それほど日本人から愛されている日本酒と焼酎ですが、実はどちらも「麹菌※1」と「酵母※2」という微生物の働きでアルコール発酵させて作るお酒です。

では、日本酒と焼酎は何が違うのでしょうか?

今回は5つのポイントからその疑問を解き明かしていきます。

※1 カビの一種で、日本の国菌とも呼ばれている。

麹が持つ酵素の働きで物質を分解し、元の物質と違うものに変換する。

醤油や味噌、日本酒を作るのに用いられてきた。

※2 菌類の一種。

糖分を分解してアルコールと二酸化炭素にする。

明治より前は、自然界に存在する酵母に頼り酒作りを行っていたため品質が不安定であったが、現在は研究・販売され安定した酵母が手に入るようになった。

ポイント1 日本酒と焼酎は「作り方」が違う

日本酒と焼酎において最も違う点は、何といってもその作り方(製法)です。

お酒はその製造方法によって、醸造酒、蒸留酒、混成酒の3つに大別できます。

では、それぞれどのように違うのか、詳しく見ていきましょう。

日 本酒は「醸造酒」

醸造酒とは、穀物や果物を酵母の働きでアルコール発酵させて作るお酒のこと。

酵母は糖を食べてアルコール発酵する微生物なのですが、日本酒の場合、原料となるお米には糖がありません。

そこで、麹菌の働きでお米のデンプンを分解してブドウ糖を作り、このブドウ糖を酵母に食べさせてアルコール発酵させます。

この工程でできたものを「もろみ」と呼び、日本酒はこの「もろみ」を搾り、お酒として整えます。

焼 酎は「蒸留酒」

焼酎も日本酒と似たような製法で醸造して、「もろみ」を作ります。

日本酒と違うのはその後。

「もろみ」を熱し、沸点の低いアルコール分を蒸発させて取り出し、それを冷却して液体に戻したものが焼酎になります。

この工程を蒸留といい、焼酎は醸造したお酒のうち、アルコール分だけを取り出した蒸留酒となるのです。

そのためアルコール純度が高いお酒になります。

また、蒸留することにより雑味などが取り除かれるため、醸造酒より原料の香味をより強く感じることができます。

ちなみに、焼酎は蒸留する機械の違いで連続式蒸留焼酎(甲類)と単式蒸留焼酎(乙類)の2種類に大別できます。

豆知識

この醸造と蒸留の仕組みは、日本酒や焼酎だけでなく他のお酒にも当てはまります。

例えばブドウを醸造するとワインを蒸留するとブランデーになりますし、麦を醸造するとビール、蒸留するとウイスキーになります。

また、梅酒などの醸造酒や蒸留酒に果実や香味成分、糖分などを加えたものを「混成酒」といいます。

ポイント2 日本酒と焼酎は「原料」が違う

日本酒と焼酎は、原料にも決定的な違いがあります。

日本酒の原料はお米のみですが、焼酎はその種類によって、穀物や植物などさまざまな素材が主原料になります。

日 本酒の原料は米と水

日本酒の原料は、お米と水と至ってシンプル。

ただし、シンプルだからこそお米にはこだわり、酒造り専用の酒造好適米を使用します。

酒造好適米とは、お米の中心にある白く不透明な部分「心白」があらかじめ大きくなるように作られたお米で、山田錦などが有名です。

酒造好適米は食用米より少し粒が大きく、雑味の元となる外側の大部分を削って使います。

そして米の外側をどれくらい削るかで、日本酒の味が変わってきます。

また、酒作りに使用される麹菌には多くの種類がありますが、日本酒には味噌や醤油を作るのにも使用される「黄麹菌」が使われます。

焼 酎の原料は芋、トウモロコシ、そばなど50種類以上!

焼酎にはさまざまな種類があり、「イモ」焼酎・「麦」焼酎・「そば」焼酎など、焼酎の主原料が冠表示になります。

焼酎に使われる主原料はとてもバラエティ豊かで、米・麦・トウモロコシ・芋・といった定番のものから、海藻・ヒマワリの種・アロエ・牛乳といった珍しいものまで、50種類以上の原料が酒税法で決められています。

なお、焼酎に使用されるお米は酒造好適米を使用する日本酒とは異なりほとんどが食用米で、焼酎には多少の雑味も必要なため米の外側は少ししか削りません。

焼酎も昔は黄麹菌で作られていましたが、黄麹菌には酸が少ないため、九州など温暖な地域で使うには不向きでした。

そのため、焼酎には沖縄の泡盛で使われていた黒麹菌が使われるようになり、今では白麹菌を中心に3種類の菌が使用されています。

麹の違いにより味も異なってきますので、飲み比べしてみてはいかがでしょうか。

なお焼酎では通常は米麹を使いますが、麦には麦麹、そばにはそば麹、芋に芋麹を使うこともあります。

ポイント3 日本酒と焼酎は「アルコール度数」が違う

お酒の違いといえば、気になるのはアルコール度数ですよね。

日本酒と焼酎のアルコール度数は、それぞれ酒税法でどのような規定で定められているのか、比べてみましょう。

焼 酎の方がアルコール度数は高い!

こうして比べると、焼酎の方が日本酒よりもアルコール度数が高いというのがよく分かりますね。

実は、発酵で作り出されるアルコールの度数には上限があり、基本的には20度以上のアルコールを作り出すことはできません。

しかし、先ほどもお話しましたが焼酎は発酵の後に蒸留の工程が入ることで、アルコール度数の高いお酒を作り出すことができます。

このアルコール度の違いが、後述するように飲み方の違いにつながるのでしょう。

豆知識

じゃあ、日本酒も蒸留すればアルコール度数の高い日本酒ができるのでは?と、思ったそこのあなた!

そう、それが「米焼酎」なんです。

日本酒と米焼酎を飲み比べて、味の違いを楽しむのもいいかもしれませんね。

ポイント4 日本酒と焼酎は「飲み方」が違う

お酒にはストレートや〇〇割りなど、さまざまな飲み方がありますが、日本酒と焼酎は飲み方も異なります。

日 本酒はストレートで温度を変えて飲む

日本酒は、基本的にはストレートで味わいます。

その代わり、冷や、常温、熱燗など、日本酒の温度を変えて楽しみます。

この温度の違いにより日本酒の味や香りが変わり、その呼び名も変わってくるから不思議ですよね。

日本酒は、繊細で奥深い香りや味とともに、味の幅の広さも大きな特徴です。環境や飲み方の違いひとつで、違うお酒かと思うほど味や香りが変化します。今回はそんな日本酒の飲み方、楽しみ方とも言うべき利き酒や最適の温度、おいしく飲むための保管方法をご紹介します。

また、最近では割って楽しむ日本酒も作られており、飲み方のバリエーションも増えています。

オススメは、サムライロックと呼ばれる「日本酒×ライム」の組み合わせ。

麹の香りをライムで抑えているので、日本酒が苦手な方でも飲みやすくなっていますよ。

そして甘党さんにぜひ試していただきたいのが、「日本酒×バニラアイス」。

バニラアイスに対して1/4程の日本酒をかけて食べると、あま~いバニラアイスに日本酒の風味が混ざり合い、大人のデザートに大変身!

甘すぎるのは苦手…という方は、辛口の日本酒で試してみてください♪

焼 酎は基本、割って飲む

焼酎はアルコール度数が高いこともあり、オンザロック・水割り・ソーダ割りなど、基本的には何かで割って飲みます。

よく聞く「ロクヨン」とは、25度の焼酎6割を、お湯4割で割った飲み方です。

お湯と割ることによってアルコール度数がほぼ15度まで下がり、温度も日本酒の燗と同じくらいになります。

もちろん、焼酎もストレートで飲んでも構いませんし、冷やしたり温めたりして飲むこともできます。

豆知識

あまりポピュラーではありませんが、実は「日本酒×焼酎」という組み合わせもあるんです。

香りが良くなり、お酒好きにはたまらないのだとか!

ただ、アルコール度数はそこまで高くありませんが、酔いが回るのが早いそうなので、酒豪の方向けの飲み方かもしれませんね。

ポイント5 日本酒と焼酎は「カロリー、糖質」が違う

お酒を飲む時に、カロリーや糖質が気になる方も多いのではないでしょうか。

とくに、ダイエットをしている方にとっては見逃せないポイントですよね。

実は日本酒と焼酎のカロリーと糖質量には、ある驚きのデータがあります。

焼 酎は糖質ゼロ!

100mlあたりで比較すると焼酎のカロリーの方が高いのですが、一定のアルコール量で測ったところ日本酒のカロリーの方が高いことがわかります。

さらに、もう一つのポイントが糖質。

なんと、焼酎は糖質がゼロ。

これは蒸留してアルコール分以外のものを取り除いているためです。

焼酎などの蒸留酒が太りにくいとよく言われるのは、この糖質ゼロによるものでしょう。

ただし、日本酒はストレートで飲みますが、焼酎は果汁などで割って飲むことが多いので、カロリーや糖質はその割り方によって変わってきます。

ほかに日本酒と焼酎に違いはある?

ここからは日本酒と焼酎で、違いがあるようでないような、あるいは少し気になる!という“違い”に関するちょっとした情報をお伝えします。

味 わいは?

実際にお酒を飲むなら、もちろん味や風味が気になりますよね。

日本酒、焼酎ともにさまざまな種類があるため味の違いというものは一言では表現できませんが、大まかな違いについてご紹介します。

日本酒

お米の持つ、ソフトかつコクのある甘さや香りが感じられます。

飲み口は比較的まろやかで、のど越し滑らかです。

おつまみは、お刺身や塩辛などがよく合います。

焼酎

原料に由来する独特の味わいがあり、香り豊かなものが多いです。

アルコールの度数が高いため、キリッ、サラッとした味わいを感じられるでしょう。

おつまみは、芋焼酎だとその香りに負けないように濃い味のものと相性がよく、甘いさつま揚げや豚の角煮などがよく合います。

麦焼酎は香ばしい麦の香りを引き立てる味噌の料理、田楽みそなどと相性がいいです。

二 日酔いになりやすいのは?

お酒を飲むときに怖いのが二日酔い。

では、日本酒と焼酎はどちらが二日酔いになりやすいのか、違いがあるのでしょうか。

「日本酒の方が不純物が多く、アルコールを分解するのに時間がかかるため、二日酔いになりやすい」という説もありますが、はっきりと解明されているわけではありません。

基本的には、二日酔いのなりやすさは飲んだお酒の種類ではなく、アルコール量をベースに体調や飲み方などによって異なります。

そのためストレートで飲む日本酒と、何かで割って飲む焼酎を同じペースで飲めば、日本酒を飲んでいる方がアルコールを摂取する量が多くなり酔いやすくなります。

産 地の違いは?

日本酒と焼酎は、今ではほぼ日本全国で作られています。

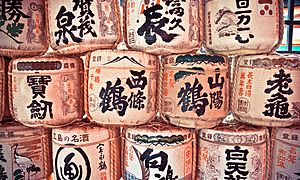

日本酒の三大酒どころといえば兵庫の灘、京都の伏見、広島の西条が有名ですが、それ以外にも有名な酒蔵が各地にあり、寒い地方の東北、北陸地方も酒どころとして知られています。

焼酎も各地域で地元の原料を使った多彩な焼酎が生まれています。

ただし焼酎の本場はやはり温暖な九州。

芋焼酎は鹿児島や宮崎、米焼酎は熊本の球磨地方、麦焼酎は長崎の壱岐、黒糖焼酎は鹿児島の奄美地方が発祥、あるいは有名な産地となっています。

魔王・森伊蔵・佐藤・二階堂・黒霧島など、誰もが知る焼酎の多くも九州の銘柄です。

日本酒は、各地域によって味や香りに違いがあります。それは原料となる水や米、風土の違いによるもの。今回は各地域の日本酒の特徴と、有名またはオススメ銘柄、それに合うおつまみをご紹介していきます。

ラ ベルの見方は?

日本酒と焼酎はラベルも似ていて、どちらも日本名なので、分かりにくいという人もいるでしょう。

ラベルの見方の違いをご紹介します。

日本酒、焼酎はそれぞれ次のように表記されています。

見た目は基本的にどちらも縦に長い瓶ですが、焼酎の方が太い瓶や丸みを帯びた四角い瓶などバラエティに富んでいる傾向があります。

日本酒には種類がたくさんあります。そのため、日本酒を飲みたいと思った時、どの日本酒を選べばよいのか迷ってしまう初心者の方も多いのではないでしょうか。今回はそんな初心者の方向けに、ラベルの見方や日本酒の選び方のポイントなどをご紹介します。

おわりに

日本酒と焼酎の違いをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

日本酒と焼酎の最大の違いは、蒸留の有無、そして原料です。

一方でどちらも醸造し、基本は米麹(例外もありますが)を使うなど共通している部分もあり、とても面白いですよね。

お酒初心者の方はどちらから入っても構いません。

飲みすぎに注意しながら、それぞれの違いを飲み比べて自分に合う味や香りを見つけてみてください♪

日本酒は米を発酵させて造るお酒です。具体的には麹(こうじ)の働きで米のデンプンを糖分に変え、酵母の働きでその糖分をアルコールに変えてお酒ができあがります。

お米がどのようにしてお酒に変化していくのか、その複雑な製造工程を分かりやすく紹介していきます。

日本酒ビギナーの22歳女子が、新潟の日本酒を「利き酒」をしてみた体験レポートです。

日本酒には、気軽に飲めるお手頃価格の物から数十万円もするビンテージ物まで、さまざまな価格帯の銘柄があります。知れば知るほど奥の深い日本酒。今回は、いつもよりちょっぴり贅沢したい、特別な日に飲みたい、日本酒をプレゼントしたい…という方にオススメの高級な日本酒をご紹介します♪

「獺祭」は、国内にとどまらず、世界にも日本酒の代名詞としてその名を馳せる純米大吟醸の日本酒です。

山口県の小さな酒蔵が造り出した獺祭が、なぜ多くの人々を魅了しているのか。

その魅力に迫ってみたいと思います。

全国で愛される新潟のこだわりの銘酒「久保田」。

記念日などに味わう少し高級な日本酒、というイメージを持つ人がいるかもしれません。

ただし、久保田は高級酒といっても、お手頃なスタンダードから高めのものまさまざまな種類があります。

そのため多彩なシーンに合わせて楽しむことができるんですよ♪

「九州といえば、焼酎」と思っている人が多いのではないでしょうか。ですが昨今、九州は酒処として注目されているのです。ここでは今注目の九州の日本酒の魅力や特徴を解説。さらに、ワゴコロ編集部オススメの、美味しくて有名な九州の日本酒8選とともにご紹介します!