授かった子供の成長と、無事に生まれてくることを願う「安産祈願」。

お母さんのお腹が膨らんでくるまで無事に胎児が育ったことを祝って腹帯(ふくたい)を巻き、出産もうまくいくようにと神様に祈願したのが由来だそう。

また、お産の軽い犬にちなみ、妊娠5ヶ月目の「戌の日」に神社やお寺にお参りすると良いとされています。

この記事では、さまざまなエピソードで安産祈願の信仰を集める東京都内の神社やお寺を12社ご紹介します。

ぜひ、お参り先選びの参考にしてみてくださいね。

戌の日参りでの参拝マナーや服装などの詳細は、こちらの記事をご覧ください♪

安産祈願でお寺や神社に参拝をするなら、「戌の日」がオススメ!しかし、なぜ戌の日が良いのでしょうか?今回は、戌の日についてその意味、戌の日参りのマナーやルールなど詳しく解説していきます。

※本記事の内容は令和5年(2023年)4月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、正式な情報については事前に各社寺へお問い合わせください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺① 水天宮(東京都中央区)

東京都内で安産祈願といえば、必ず検索でヒットする「水天宮」。

戌の日には行列ができるほどの大人気スポットです!

水天宮が安産祈願で有名なのは、昔、水天宮の社殿の鈴についている紐(鈴の緒)のお下がりを腹帯で使った妊婦が安産だったため、評判が広まって人々がお参りするようになったからなのだそうです。

水天宮での安産祈願のご祈祷は超!人気のため、戌の日にご祈祷を受けられるのは妊婦さんご本人もしくは代理の1名のみで、ご家族は別室で待つことになります。

※戌の日以外にご祈祷を受ける場合は、その日の混雑状況により立ち会える人数が異なりますので、公式HPのお知らせをご確認ください。

ご祈祷の予約や時間指定はできないので、お参りの際は混雑する日や時間帯を避けると良いですよ。

また、水天宮では申込内容を郵送することでご祈祷いただける“お預かり祈祷”の対応もされています。

御守の郵送も行われているので、足を運ぶのが大変な方はぜひ問い合わせてみてくださいね♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺② 鬼子母神(東京都豊島区)

「雑司ヶ谷鬼子母神堂」として親しまれる鬼子母神(鬼子母神堂)ですが、ご祭神の鬼子母神のエピソードはかなり強烈です。

鬼子母神はかつて、人間の子供をとって食べる暴虐な神様でしたが、お釈迦様によって自分の末の子を隠されてしまったことで、それまで自分が食らった子供の親の嘆きや悲しみを悟りました。

それから改心した鬼子母神は、安産・子育の神となりました。

親の気持ちを知る神様ということで、ぜひとも安産を祈りたい神様ですよね。

ご祈祷は電話予約ができるので、参拝日時をあらかじめ連絡しておくと良いですよ。

鬼子母神堂の絵馬にはかわいらしいザクロが描かれており、悪魔を払う「吉祥果」という果物に似ていて縁起が良いといわれています。

境内では手創り市が開かれていることもあるので、タイミングが合えば参拝と一緒にイベントも楽しめますよ♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺③ 大宮八幡宮(東京都杉並区)

「大宮八幡宮」のご祭神は、八幡様=応神天皇です。

その母の神功皇后は、応神天皇を妊娠中に大陸へ出陣し、帰還後無事に出産したことから安産祈願の神様になりました。

安産祈願で使う腹帯も、神功皇后が巻きはじめたのが由来とされているんですよ。

ご祈祷は、当日に受付をした方からの案内となるため、予約制ではありません。

大宮八幡宮のご祈祷では巫女さんによる舞と鈴振り神事があるので、神様にしっかり願いが届きそうですね。

初穂料は8,000円からで、授与品にはお守り、腹帯、マタニティマーク入りの母子緒守、安産祈願絵馬がお受けできるとのこと。

力強い武勇伝を持つ神功皇后にあやかって、安産祈願してみてくださいね!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺④ 子安神社(東京都八王子市)

「子安神社」は八王子市内で一番古い神社で、1250年もの歴史があります。

ご祭神の木花開耶姫命は、夫である瓊瓊杵尊と出会ってから一晩で子供を授かり、かつ、3人の子供を炎の中で産んだという神話があるため、子授け・安産のご利益があるといわれています。

そして、子安神社で有名なのが「底抜け柄杓」です。

「底抜け柄杓から水が抜けるよう、お産も安産でありますように」と願い、神様に奉納します。

祈祷料は、1級式(3万円)~7級式(6,000円)と設定されているので、「祈祷料のお気持ちっていくらくらい?」と悩む心配がないのもうれしいですね♪

(級式によって授与品の内容が異なります。)

なお、子安神社のご祈祷は当日受付のみで、前もっての予約はできません。

待ち時間を少なくしたい場合は、混雑が少ない日や時間を選ぶと良いでしょう。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑤ 日枝神社(東京都千代田区)

「日枝神社」は徳川家の産土神(土地の神様)で、将軍家が安産祈願に訪れていた由緒正しい神社です。

日枝神社の神様のお使いの「猿」にちなんで「まさる(魔が去る)」と信仰され、戌の日だけでなく、申の日のお参りも推奨されています。

無料の駐車場があったり、境内へ登るエスカレーターがあったりと、妊婦さんも安心してお参りできます。

なお、安産祈願・子授祈願のご祈祷はご夫婦2人までとのことです。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑥ 代々木八幡宮(東京都渋谷区)

「代々木八幡宮」のご祭神は、先ほど紹介した大宮八幡宮と同じく八幡様として親しまれる応神天皇です。

臨月に大陸出征し、帰国後に無事出産を果たした応神天皇の母・神功皇后も祀られており、安産・子育て・家内安全の神様として古くから崇められています。

ご祈祷は神社側での準備があるため予約推奨、初穂料は5,000円から。

持参した腹帯やマタニティガードルなども、お祓いしてもらえますよ!

代々木八幡宮周辺は、自然林に囲まれているためとても静かな地域です。

ご祈祷も1組ごとに受けられるそうなので、落ち着いて参拝したい方にオススメです♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑦ 亀戸天神社(東京都江東区)

菅原道真を祀っている「亀戸天神社」には、妻の島田宣来子と14人の子供たちも祀られています。

たくさんの子供に恵まれた菅原道真は、子宝・安産・立身出世の守護神として信仰されています。

亀戸天神社は境内に写真スポットが多く、お社とスカイツリー、太鼓橋など趣ある写真を撮ることができます。

また梅、藤、菊と花祭りも催されるので、ご家族で参拝し記念に残る写真を撮ってみてはいかがでしょうか?♪

初穂料は5,000円で、ご祈祷は当日受付のみです。

ご祈祷後は、お祓いしたお守りと腹帯を授与いただけますよ。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑧ 増上寺(東京都港区)

東京タワーに近いこともあり、たくさんの方が参拝する「増上寺」。

ご本尊の阿弥陀如来像は、勝運、災難除けの仏様として、江戸時代から人々に信仰されています。

仏像がお香の煙で黒ずんでいるので黒本尊と親しまれており、人々を守るために災難や悪事をその身に受けて黒くなったともいわれています。

お寺なので神社での初穂料にあたるものは“冥加料”といい、これは5,000円~10万円となっています。

予約なしでも受けられるそうですが、行事の日は受付していないこともあるため、あらかじめ電話で問い合わせてから参拝しましょう!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑨ 多摩川浅間神社(東京都大田区)

800年前に創建された「多摩川浅間神社」は、源頼朝の妻・北条政子に縁のある神社です。

頼朝の出陣に際し、夫の身を案じた政子が、武運長久を祈った“正観世音像”をお祀りしたことから多摩川浅間神社が始まったといわれています。

家庭円満・安産・子安の神とされる木花咲耶姫命を御祭神としているため、安産祈願にはぴったりの神社ですよ♡

ご祈祷は事前予約制なので、電話で申し込みをしておきましょう!

初穂料は5,000円からで、授与品にはお札、お守り、絵馬がお受けできます。

また、お札立ても授与品に含まれているので、お家に神棚がない方でもお祀りしやすいのが嬉しいですね♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑩ 七社神社(東京都北区)

子守犬の狛犬の像がある「七社神社」の境内にあるご神木の周囲には、安産祈願のかわいい狛犬絵馬がたくさん掛けられており、人気の高さが伺えます♪

七社神社にはいくつもの“子宝のご利益どころ”がありますが、境内入口そばに立つ椎木は、妊婦さんのお腹のように膨れていることから、撫でると子宝・安産のご利益があるとされています。

また、椎木は実を多くつけることから子孫繁栄の象徴とされているので、安産祈願の折にでもぜひ撫でてみてください♡

ご祈祷は、予約ページからの事前予約制です。

初穂料は5,000円からで、授与品にはお札・お守りに加えて七社神社オリジナルの“安産布”もお受けすることができます。

未使用の腹帯を持参すれば、お祓いもしてもらえますよ!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑪ 大國魂神社(東京都府中市)

武蔵国の守り神として親しまれている「大國魂神社」。

本殿の裏には、“大國魂神社の七不思議”にも数えられる、樹齢およそ1000年といわれている銀杏の大木があります。

この大銀杏には蜷貝という小さな巻貝が生息しており、お乳が出ないときにこの蜷貝を煎じて飲めばお乳の出がよくなるという言い伝えがありました。

近年では、大銀杏に手を合わせることで産後の肥立ちがよくなるといわれているので、安産祈願とともにお参りしてはいかがでしょうか♪

ご祈祷に予約は必要なく、随時案内してもらえます。

初穂料は5,000円からで、授与品はお札、お守り、お神酒、お供え物をお受けできます。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

安産祈願でオススメの東京の神社・お寺⑫ 明治神宮(東京都渋谷区)

観光名所としても有名な「明治神宮」で、安産祈願はいかがですか?

明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后をお祀りしている神社で、大正9年(1920年)に創建されました。

初詣では日本一の参拝者となることから、お正月の特番でその混雑ぶりを見たことがある方も多いのではないでしょうか!

ご祈祷に事前予約の必要はなく、当日の受付となります

初穂料は5,000円からですが、金額により授与品が異なります。

5,000円ではお札と海苔、10,000円以上ではお札(名入り)、ご神酒、盃、ふりかけ、羊羹をお受けできます。

祈願後は原宿や表参道をお散歩できるので、ちょっとしたお出かけを楽しめそうですね♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

正月シーズン、結婚式や七五三、お宮参りなどで、毎年多くの人が訪れる明治神宮。最近では東京屈指のパワースポットとしても人気を集めており、本殿以外にもたくさんの見どころが注目されています!当記事では明治神宮で大人気のパワースポットや歴史、ご利益、御朱印などについて詳しくご紹介します♪

ベリーペイント~安産祈願のおまじない~

「ベリーペイント」は、マタニティペイントとも呼ばれている、安産祈願のおまじないの妊婦アートです。

ママのお腹(Belly:ベリー)に、週数や生まれてくる赤ちゃん、ママとパパ、お花、風景など好きな絵を描いてもらいましょう♡

リクエストだけでなく、決まった見本から選ぶこともできますよ♪

ペイント時期のオススメは妊娠8ヶ月~9ヶ月頃。

ママの体調も落ち着いていて、ペイントも撮影もスムーズに進みます。

所要時間は約30~1時間、撮影時間を含めると約1~2時間ほどです。

価格はアーティストや撮影場所により異なりますが、ベリーペイント自体は10,000~15,000円前後、撮影込みだとプラス5,000円前後でお願いできることが多いようです。

自宅でも、写真スタジオやアーティストの自宅サロンでも描いてもらえますよ!

安産を祈願して、大切な赤ちゃんとの思い出写真を残してみませんか?

おわりに

東京都内でオススメの安産祈願ができる社寺を12社ご紹介しました。

・ご祈祷を受けられる人数

・ご祈祷の予約ができるか、または予約なしでも受けられるか

・アクセスの良さや待ち時間など、妊婦さんへの負担は少ないか

・お祭りなど、神社・寺院の行事と重ならないか

・お宮参りや七五三などの際にも参拝しやすいか

などのポイントに注目して、ぜひご自身が参拝しやすい社寺を探してみてください。

ただ、一番大事なのはお母さんとお腹の赤ちゃんの体調ですから、無理せずに安産祈願のイベントを楽しんでくださいね♪

皆さんが安産で、元気な赤ちゃんが産まれますように♡

厄年の方必見!東京都内で最強の厄除け・厄払いにオススメの神社・お寺を紹介します。災難や不運に見舞われることが多いとされる節目の年齢、“厄年”。同じ厄除け・厄払いをするのなら、強いご利益のある神社で行いたいもの。アクセスの良い神社・お寺を厳選していますので、ぜひ参考にしてください。

人だけに限らず、悪運や悪い癖などと「縁を切りたい」と思う時もありますよね。しかし、これらを自分の努力や意志だけで断ち切ることは難しいもの……。そんな時は、縁切りで有名な神社やお寺を訪問してみてはいかがですか?ここでは、東京都で最強の縁切り神社やお寺を紹介します。

お寺と神社の違いは宗教で、お寺は仏教、神社は神道の宗教施設です。お寺は「仏様」を祀り仏像やお墓があり、「神様」を祀る神社には鳥居やご神体があるなど建物も異なれば参拝方法も違います。この記事では、お寺と神社の違いについて徹底的に解説します!

神社には必ず、〇〇神社や〇〇神宮といった社号(名前)が付いています。社号の前半部分には、その神社に祀られている神に関わるもの、建っている土地に関するものなどの名称がきますが、社号の後半部分にくる神宮、大社、宮、神社などは一体どのような意味があるのでしょうか。謎だらけの神社を社号や祭神から解説します。

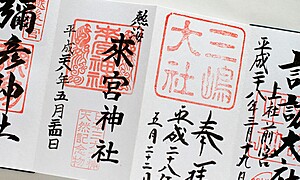

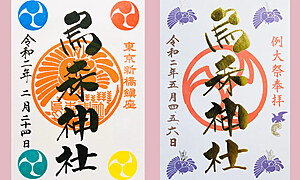

お寺や神社の御朱印とは、お参りした際の証しとして寺社から出される印を押した証明書です。1冊の御朱印帳に寺社の御朱印を混在させても問題はありません。今回は、御朱印の歴史やお寺と神社の御朱印の違い、もらい方や御朱印帳の入手法など、御朱印について詳しくご紹介します。

教科書にも載っている「平等院」はお寺?神社?それとも誰かの住居?初詣で有名な成田山って新勝寺とは違うの?など、疑問に思ったことありませんか?平等院も成田山もお寺です。同じお寺なのにどうして〇〇寺と付かない名前があるのでしょうか。ここでは、そんなお寺の種類に関する素朴な疑問を解き明かします。

日本にはかつて檀家制度というものがありました。

どこの家も、かならずお寺に所属し、お葬式や法事などを行ってもらう代わりに、お布施を払う、というものです。