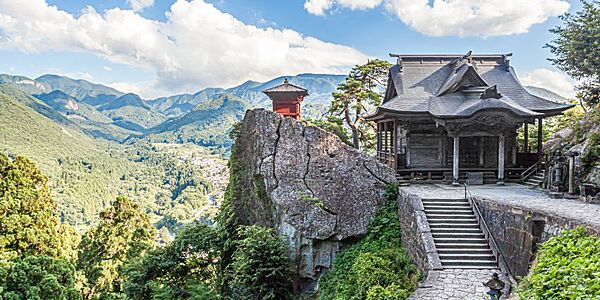

「立石寺」は、山形県山形市に位置する通称「山寺」と呼ばれるお寺です。

この地を訪れると、“おくのほそ道”※の作者で有名な松尾芭蕉も感嘆し一句詠んだ、美しく雄大な景色に出会うことができます。

緑の深い神聖な参道と、澄み渡る空の青さに包また、心安らぐひとときを感じられることでしょう。

この記事では、実際に立石寺を訪れたワゴコロ編集部員が、立石寺の歴史や各御堂、参拝方法、周辺の観光スポットなどをご紹介します♪

※おくのほそ道:江戸時代の俳人・松尾芭蕉が旅先で作った俳句をまとめた書物(俳諧紀行文)。

※本記事の内容は令和3年(2021年)9月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、正式な情報については事前に各施設へお問い合わせください。

立石寺とは

立石寺の正式名称は、“宝珠山 立石寺”といいます。

このお山を構成する岩石は火山灰や火山礫を含んでいるため、長年の風化や浸食により、日々趣が増しています。

立石寺は、“山寺”と呼ばれるにふさわしいほどに山の中にあるお寺で、麓の根本中堂と山頂の奥の院の標高差は159mです。

159mとは、建築物で例えると45階相当の超高層ビルに匹敵します。

それゆえ、1,050段の石段の先に広がる景色は格別!

また、四季によってさまざまな魅力を持つ参道石段も、立ち止まり大きく深呼吸したくなるほど美しい景観です。

立 石寺の歴史

立石寺は、貞観2年(860年)に清和天皇の命令により、国民が安泰に過ごすこと、皇室が繁栄することを祈願するため、天台座主第3世・慈覚大師円仁が開いた天台宗のお山です。

松尾芭蕉と立石寺

江戸時代前期の俳聖・松尾芭蕉は、元禄2年(1689年)『おくのほそ道』執筆中に、門人の河合曾良と立石寺を訪れ、

「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」

という句を詠みました。

蝉の声がしているのに、“閑さや”と詠まれたのは、一体どんな状況だったのでしょうか?

芭蕉の感動が詠まれたこの句の真髄を知ろうとして、多くの俳人や歌人がこの地に足を運ぶこととなりました。

中には、芭蕉の句が詠まれた時に鳴いていた蝉の種類についてまで論争におよんだとか……!

ここはぜひ訪れて、芭蕉の感じた世界を味わってみたいですね♪

立石寺の各御堂をご紹介

立石寺には、数多くの御堂があります。

それぞれ簡単にご紹介します。

根 本中堂

立石寺の本堂である「根本中堂」は、国指定重要文化財で、日本最古のブナ材建築といわれています。

立石寺に入り、一番はじめに目にする御堂です。

その偉大さに目を奪われ、立ち止まってしまうこともしばしば……

ワゴコロ編集部員が訪れた際は、1,050段の石段を登り切りった参拝者の方々が、根本中堂の前で笑顔で記念撮影している姿を見かけました!

また、堂内には慈覚大師※作と言い伝えられている木造の薬師如来坐像が安置されています。

※慈覚大師:延暦13年(794年)に生まれる。主に東北地方を中心に比叡山仏教の布教活動を行い、信念と情熱の人と呼ばれるほど、誠実温厚な人だったといわれている。

せ み塚

【松尾芭蕉と立石寺】でも紹介した“閑さや 岩にしみ入る 蝉の声”という松尾芭蕉の句が記された短冊が埋められていることから、「せみ塚」と名づけられました。

この石塚の下に、あの有名な句の短冊が埋められているなんて……。

ロマンを感じますね!!!

開 山堂

「開山堂」とは、立石寺のお山を開いた慈覚大師の御堂です。

中には慈覚大師の像が安置されており、朝と夕の2回食事が用意され、毎日欠かさずお香をお供えしています。

開山堂に向かって左側には、崖の上に小さな御堂があります。

こちらは、県指定文化財で写経を納めるための御堂(納経堂)です。

奥 の院

「奥の院(奥之院)」の正式名称は、如法堂です。

参道石段1,050の終点に位置するため、奥の院と呼ばれてきました。

大仏殿には、5mの金色の阿弥陀如来像が安置されています。

山 内支院

江戸時代頃までは12の院で構成され、多くの修行僧が鍛錬していた「山内支院」ですが、時代の流れと共に合併等を経るなどで、現存するのは以下の4つです。

● 性相院(せいそういん)

● 金乗院(こんじょういん)

● 中性院(ちゅうしょういん)

● 華蔵院(けぞういん)

これら4つの院は、今もなお当時の面影を残し、風格を保っています。

また、それぞれの支院には数々の仏像などが安置されている他、国指定重要文化財の三重小塔があるなど見どころもたくさん!

さらに、藤原秀衡や伊達政宗の生母・義姫の位牌所となっている支院もあり、歴史好きの方は胸が躍ることでしょう。

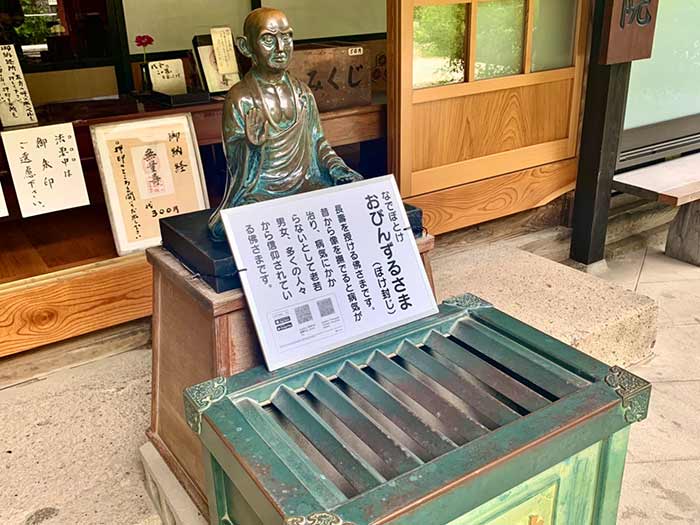

なお、中性院には、“おびんずるさま”という撫仏が安置されています。

おびんずるさまを撫でると平癒のご利益があるいわれています。

現在はコロナ禍ということもあるので、自身の病気が気になる箇所を撫でるフリでとどめ、適切なコロナ対策を行いながら参拝してください♪

【立石寺】参拝の所要時間は?

山の中に位置する立石寺の参拝所要時間や参拝ルートをご紹介します。

ぜひ、参拝のイメージをしてみてください♪

立 石寺の石段

立石寺の奥の院を参拝するためには、1,050段の石段を上る必要があります。

上りはじめる前や下りた後には、ストレッチなど準備運動やクーリングダウンを欠かさないように!

【立石寺とは】でもお話した通り、ビルの45階まで上がって降りる運動量とほぼ同じため、ストレッチ等を怠ると、次の日ふくらはぎが酷い筋肉痛になってしまうことでしょう。

また、水分補給をするための用意を忘れてはいけません。

売店や自動販売機(以下、自販機)もありますが、営業時間や価格の問題があります。

令和3年(2021年)9月現在、自販機の飲み物の価格は200~300円です。

現金で300円以上、または水筒などを持参し、熱中症対策を心がけ、安全に参拝しましょう!

参 拝の所要時間

参拝の所要時間は、2時間半~3時間半を目安に考えましょう。

参拝だけが目的で上っていく場合、所要時間は2時間弱ですが、参道の中は常に美しい景色が広がっているため、ぜひ足を止め、非日常の世界に浸ってみてください。

ちなみに、20代前半、写真が趣味のワゴコロ編集部員の場合は、美しい参道を納得がいくまで撮影していたため、所要時間2時間半でした。

また、50代後半、運動不足が悩みのご夫婦の場合は、15分に1度休憩をとりながら参拝していたため、所要時間は3時間半でした。

写 真で解説|立石寺の参拝コース

ここからは、立石寺を訪れたことのあるワゴコロ編集部員が、立石寺の参拝コースを写真付きで解説していきます!

①登山口・山門

登山口・山門です。

こちらの門をくぐったら、いよいよ1,000段以上に渡る石段の登場です。

屈伸をしたりアキレス腱を伸ばし、さっそく上りはじめましょう♪

②御手掛岩

登山口から270段の地点には、御手掛岩という大きな岩が参道にそびえ立ちます。

年月を感じさせる苔と角礫凝灰岩※のコントラストに思わず見惚れてしまいますね!

※角礫凝灰岩:主に火山灰や火山礫(溶岩片)を含む岩石のこと。岩石の色は、白色・灰色から暗緑色・暗青色・赤色などさまざまで、立石寺では淡緑色の角礫凝灰岩を中心に楽しむことができる。

③四寸道

こちらは、登山口から360段の地点、四寸道です。

この付近で、じわじわと汗をかきはじめます。

熱中症にならないよう、こまめに水分を摂りましょう♪

④せみ塚

登山口から420段上ると、先ほども取り上げた【せみ塚】が!

この地点には休憩用のベンチが用意されているので、「ここまで上れば、座って休憩することができる!」ということをモチベーションにがんばりましょう♪

⑤弥陀洞(みだどう)

せみ塚から100段ちょっと、登山口から550段のところにある弥陀洞は、全1,050段の折り返し地点!

このあたりを境に、御堂が見えはじめ、景色が変わってきます。

あと半分です、がんばりましょう♪

⑥仁王門

登山口から640段の地点には、仁王門があります。

ここに奉ぜられている仁王像は、かの有名な仏師である運慶のお弟子さんたちの作品といわれています。

凛とした力強さを放つ欅で造られた仁王門をくぐると、御堂を間近で見ることができます。

⑦性相院

登山口から740段の地点、【山内支院】の性相院には運慶作とされる毘沙門天像が安置されているので、ぜひご覧になってくださいね♪

さぁ、ここまで来れば奥の院まであと、260段あまり。

ラストスパートです!

⑧山頂売店

奥の院の手前、登山口から840段の地点には山頂売店と自販機、その近くにベンチが用意されています。

奥の院参拝前に、こちらでしっかり水分補給と休憩を♪

⑨奥の院

登山口から1,000段の地点までやってきました!

「ご苦労様でした。ごゆっくりご参拝ください。」

というメッセージと共に描かれた松尾芭蕉と河合曽良のかわいらしい絵に、溜まっていた疲れも一瞬で癒やされます♪

⑩五大堂

1,050段上ったところで絶景のプレゼントが待っています!

岩に挟まれた石段を数段上ると、五大堂に到着します。

五大堂から見渡す景色は、時の流れを忘れさせてくれます。

こちらは、曇りの日の写真ですが、とても美しい眺めです。

晴れた日は、さらに遠くの山々を望むことができ、雄大な景色を堪能できます。

ぜひ、晴れた日の景色を現地でご覧になってください♪

⑪下山道

山頂で素晴らしい景色を堪能した後の帰り道として、下山道が用意されています。

下山道を通ることによって、下山時間を短縮することができます。

しかし、行きより急な階段になっているため、ひざが悪い方は、行きと同じ道で下山されることをオススメします!

⑫出口

出口まで辿り着くと、その近くにはお土産屋さんや休憩処があります。

階段の上り下り後は喉が乾いたりひざが笑ったりと、何かと身体に負担がかかっているハズ……。

せっかくなので、ここでひと休みしていきましょう♪

こちらは、冷やし抹茶と円仁さんのセットです♡

“円仁さん”はもちもちの新粉餅の中に、香り豊かなヨモギ餅、その中に自家製の粒あんが包まれ、3層構造になった餅菓子です。

冷やし抹茶は、甘みあり・なし、を選ぶことができるので、その時の気分に合わせて楽しむことができますよ♪

立石寺へのアクセス・駐車場・参拝時間

立石寺には、いろいろなアクセス方法があります。

駐車場の情報や拝時間、参拝料をご紹介します。

立 石寺のアクセス

住所

〒999-3301

山形県山形市山寺4456−1

電話番号

023-695-2843

交通アクセス

・山形駅 自動車で30分、JR仙山線で20分「山寺」下車徒歩約5分

・山形北IC 自動車で15分

・山形空港 自動車で30分

・鶴岡市 自動車で2時間 *山形横断自動車道利用

・仙台市 自動車で1時間30分、JR仙山線で50分「山寺」下車徒歩約5分

・蔵王温泉 自動車で1時間

・東京駅 東北新幹線・JR仙山線の利用で2時間40分

立石寺の駐車場

立石寺周辺の駐車場の1日使用料金の相場は、300~400円です。

食事をすることで、駐車しても良いというお食事処もあるので、お店の方に確認してみると良いでしょう。

立 石寺の参拝時間・入山料

参拝時間

要問い合わせ

入山料

・大人(高校生以上) 300円/名

・中学生 200円/名

・小学生以下(4歳児以上) 100円/名

※団体(30名以上)の場合は以下の金額が適用

・大人 240円/名

・中学生 160円/名

・小学生以下(4歳児以上) 100円/名

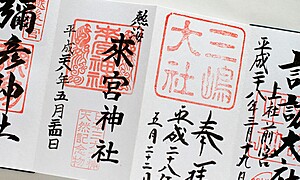

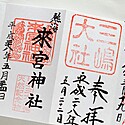

立石寺の御朱印について

立石寺の御朱印をいただけるのは、根本中堂、性相院、金乗院、中性院、華蔵院、奥の院、大仏殿、日枝神社の8ヵ所です。

立石寺は厳格であり、作法を重んじるお寺です。

御朱印帳を忘れ御朱印だけいただこうとすると、ありがたいお説教を受けてしまうことになるので、必ず御朱印帳を持参しましょう。

それ以外にも、御朱印をもらう際のマナーには気をつけましょう。

例えば、おつりが出ないよう事前に準備することや、できるだけ納経してから御朱印をいただきましょう。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

また、御朱印についての紹介記事があるので、ぜひこちらもご覧ください♪

お寺や神社の御朱印とは、お参りした際の証しとして寺社から出される印を押した証明書です。1冊の御朱印帳に寺社の御朱印を混在させても問題はありません。今回は、御朱印の歴史やお寺と神社の御朱印の違い、もらい方や御朱印帳の入手法など、御朱印について詳しくご紹介します。

限定御朱印とは、神社やお寺がオリジナルで頒布している、由緒や行事を知って欲しいという思いが込められた、季節や行事など期間限定でいただける御朱印のことです。この記事では、限定御朱印の魅力を解説するとともに、東京都内で人気の限定御朱印10選を紹介します。

立石寺周辺のオススメ観光スポット

立石寺周辺には魅力的な観光スポットが数多く立ち並んでいます!

オススメのスポットをいくつかピックアップしてご紹介します♪

お 休み処 対面石

立石寺の麓にあり、そばや甘味で有名な「対面石」。

対面石という名前の通り岩に対面しているお店で、近くの橋からお店を見ると、崖の上に建っているように見えます。

こちらのお店にいったら、“芭蕉だんご”がオススメ!

いままで食べたことのない不思議な食感ですが、どこか懐かしさを感じさせるお団子ですので、ぜひ召し上がってみてください♪

山 寺日枝神社 芭蕉と手水盤

こちらは、毎年5月17日に山寺の山王祭が行われる「山寺日枝神社」です。

山寺日枝神社前にある亀の甲羅の形をした石の“亀の甲”は、延命や長寿にご利益があるとされています。

小銭に名前を書き、お供えすることで願いが叶うと言い伝えられています。

ぜひ、身体堅固や心願成就をご祈祷してみてはいかがでしょうか♪

さらに、山寺日枝神社向かって左に位置する社務所(お守りを買うことができる場所)では、“水みくじ”を引くことができます。

たくさんの綺麗なお花が浮かべられた桶の中に、水みくじを浮かべると文字が浮き出ます。

占えるだけではなく、インスタ映えも楽しめますよ♡

御 休処 山門売店

「御休処 山門売店」は、登山口山門付近にあります。

ここでは、松尾芭蕉が参拝前に食べたといわれている、山寺名物“力こんにゃく”を1串100円ほどで販売しています。

1,050段の石段を乗り越える力を蓄えるため、力こんにゃくを召し上がってみてはいかがでしょうか♪

ま いどや食堂

JR山寺駅から徒歩5分のところにある、手打ちそばで有名な「まいどや食堂」です。

そば粉の生産が盛んなこともあり、“そば王国”ともいわれる山形県。

まいどや食堂の手打ちそばはコシがあり、麺の太さも細すぎず、食べ応えがあります。

そばの他にも、山形いも煮やご飯ものなど、メニューが充実しています。

こちらは、国産牛を使用しているいも煮と手打ちそばどちらも味わうことができる「いも煮・手打ちそばセット(こんにゃく・漬物付き)」です。

こちらのお店も立石寺の麓に位置しているので、ぜひ参拝後にいも煮と手打ちそばをご堪能ください♪

銀 山温泉

大正時代の面影を残し、冬景色の美しさで有名な銀山温泉は、立石寺から車で70~80分ほどの場所にあります。

銀山温泉は、ナトリウム、塩化物、硫酸塩温泉を含む泉質で、ほのかな硫黄の香りを楽しむことができます♪

入浴することで、やけどや切り傷、慢性的な皮膚病・婦人病・消化器病、動脈硬化症、神経痛、関節のこわばりなど、その他さまざまな体調不良に効果があるといわれています。

銀山温泉では定期的にライトアップなどのイベントが行われており、カップルやご夫婦に大変人気の高い観光温泉地となっているので、立石寺に訪れる前に英気を養うため、また、登山後の疲れた身体を癒やすのにうってつけです!

銀山温泉のオススメ観光・グルメスポットを紹介した記事があるので、ぜひ参考にしてみてください♪

山形県尾花沢市にある銀山温泉は、昔ながらの日本の景色が広がる温泉街です。

大正時代から昭和初期に建てられた洋風木造建築の旅館が立ち並び、夕暮れになるとガス灯にオレンジの火が灯る風景に“大正ロマン”を感じることができます♪

今回は、銀山温泉で立ち寄りたい観光・グルメスポットをご紹介します!

以上、立石寺周辺のオススメ観光スポットをご紹介してきました。

立石寺周辺には、上記以外にもたくさんのスポットがあるので、気になられた方は山寺観光協会のサイトに掲載されている“山寺お店マップ”も参考にしてみてくださいね♪

おわりに

深緑に包まれ、タイムスリップしたかのような非日常の心安らぐひとときを味わえる「宝珠山 立石寺」。

自然の偉大さを体感することができる、人生で一度は参拝したいお寺です。

健康を祈願するだけではなく、コロナウイルスの影響により自粛生活を余儀なくされてきたわたしたちにとって、運動不足を解消できる最高の環境が整っていますよ♪

松尾芭蕉が感嘆した雄大で美しい絶景めぐりを、どうぞご堪能ください。

山形花笠まつりとは、毎年8月5日~7日に行われる、山形県のお祭りです。

「ヤッショ、マカショ!」の威勢のよい掛け声と勇ましい花笠太鼓が山形市の目抜き通りに響きます。

本記事では、そんな山形花笠まつりの見どころや開催情報などをご紹介します!

ほのかな酸味とやさしい甘さ、赤い宝石とも称されるさくらんぼの名産地として有名な山形県。そんな山形県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。経済産業大臣によって山形県の「伝統的工芸品」として指定されている山形鋳物、置賜紬、山形仏壇、天童将棋駒、羽越しな布をご紹介します。

教科書にも載っている「平等院」はお寺?神社?それとも誰かの住居?初詣で有名な成田山って新勝寺とは違うの?など、疑問に思ったことありませんか?平等院も成田山もお寺です。同じお寺なのにどうして〇〇寺と付かない名前があるのでしょうか。ここでは、そんなお寺の種類に関する素朴な疑問を解き明かします。

お寺と神社の違いは宗教で、お寺は仏教、神社は神道の宗教施設です。お寺は「仏様」を祀り仏像やお墓があり、「神様」を祀る神社には鳥居やご神体があるなど建物も異なれば参拝方法も違います。この記事では、お寺と神社の違いについて徹底的に解説します!

四国八十八箇所の社寺(霊場・札所)を巡るお遍路の旅。時間的、金銭的、そして体力的にも簡単な旅ではないものの、毎年多くの巡礼者がお遍路に訪れています。この記事では、お遍路とは何か、どのような意味があるのか、またお遍路の基礎知識、お遍路をする上での準備物や作法について紹介します。

人だけに限らず、悪運や悪い癖などと「縁を切りたい」と思う時もありますよね。しかし、これらを自分の努力や意志だけで断ち切ることは難しいもの……。そんな時は、縁切りで有名な神社やお寺を訪問してみてはいかがですか?ここでは、東京都で最強の縁切り神社やお寺を紹介します。

厄年の方必見!東京都内で最強の厄除け・厄払いにオススメの神社・お寺を紹介します。災難や不運に見舞われることが多いとされる節目の年齢、“厄年”。同じ厄除け・厄払いをするのなら、強いご利益のある神社で行いたいもの。アクセスの良い神社・お寺を厳選していますので、ぜひ参考にしてください。

授かった子供の成長と、無事に生まれてくることを願う「安産祈願」。お母さんのお腹が膨らんでくるまで無事に胎児が育ったことを祝って腹帯を巻き、出産もうまくいくようにと神様に祈願したのが由来だそう。この記事では、さまざまなエピソードで安産祈願の信仰を集める東京都内の神社やお寺を12社ご紹介します。

瀬戸内海に浮かぶ厳島神社は、ユネスコ世界文化遺産にも登録されている、平安時代の息吹を感じることができる美しい神社です。厳島は「安芸の宮島」という名でも呼ばれ、その美しさは日本三景の一つにも数えられるほど。この記事では、そんな厳島神社の歴史や魅力、祀られている神様、また周辺の観光スポットについてご紹介します♪

縁結びで有名な出雲大社。そんな出雲大社は最強のパワースポットとしても有名で、一生に一度は必ず訪れていただきたい神社の一つです!この記事では、出雲大社の歴史や神話、縁結びの由来、国宝などの文化財や参拝方法に加え、出雲大社周辺の観光情報についてご紹介します♪

お稲荷さんの愛称で親しまれている“稲荷神社”は全国各地にあり、私たちにとっても大変身近なお参りスポットです。今回ご紹介する京都の『伏見稲荷大社』は、その総本宮というだけあって、1300年以上の歴史を持つ見どころ満載の神社です!この記事では、有名な千本鳥居から穴場まで、伏見稲荷大社の魅力を存分にお伝えします。

正月シーズン、結婚式や七五三、お宮参りなどで、毎年多くの人が訪れる明治神宮。最近では東京屈指のパワースポットとしても人気を集めており、本殿以外にもたくさんの見どころが注目されています!当記事では明治神宮で大人気のパワースポットや歴史、ご利益、御朱印などについて詳しくご紹介します♪

奈良県桜井市三輪にある、日本最古といわれる『大神神社』。三輪明神として広く親しまれ、古くは“古事記”や“日本書紀”にもその記述があります。この記事で大神神社が祀る神様の物語を紐解くことでその魅力を再発見し、実際に霊地へ足を運んでみませんか?

京都最強の「安井金毘羅宮」、東京で有名な「豊川稲荷東京別院」など、全国から選りすぐりの“悪縁”をバッサリ切ってくれると話題の縁切り神社・お寺を20選ご紹介!人との縁以外にも、病気との縁、煙草やアルコールといった辞めたくても辞められない縁などの縁切りにも効果的ですので、ぜひ参考にしてみてください。

蔵王温泉で訪れたいオススメの人気観光・グルメスポットを紹介します。蔵王温泉大露天風呂などの温泉、ドッコ沼・樹氷など蔵王ロープウェイを使う絶景、温泉街を楽しみつくすグッズが揃う高湯堂など蔵王観光にぴったりな観光スポットのほか、山口餅屋や地元の人気店などグルメスポットもたっぷりご紹介!ぜひ参考にしてみてください♪