もみじってどんな樹木?

も みじとは?

もみじは日本各地に自生しており、日本人にとって最も馴染み深い樹種の一つではないでしょうか。

また、もみじは約160種にも及ぶ樹種が世界各地に自生していると言われ、その中の約30種が日本に自生しています。

春の新芽が出だすころのもみじの葉は薄くて柔らかく、少し赤味を帯びていますが、夏頃になると葉が固くなり葉の色が淡緑色から深緑色に変わります。

秋になると葉は鮮やかに紅葉(黄葉)し、晩秋から冬にかけて落葉すると樹と枝だけの美しい寒樹※に変わります。

もみじはカエデの仲間なので、植物の分類上は同じカエデ科カエデ属の植物ですが、盆栽界や園芸の世界では、葉の切れ込み数や切れ込みの深さによって区別されています。

一般的に葉の切れ目が浅いものは「カエデ」、葉の切れ目が深いものは「もみじ」と呼ばれています。

※冬になり、葉が落ちて枝だけの状態になった樹姿

名 前の由来は動詞「もみず」の名詞化

もみじの名前の由来は、動詞「もみず」が名詞化した「もみじ」からきています。

動詞の「もみず」には、紅花などの染料を揉み出すという意味があります。

また、もみじは漢字で「紅葉」と書きますが、落葉広葉樹が落葉する前に葉の色が赤や黄色に変わることを意味も含まれています。

そして、カエデの仲間の中で秋の紅葉が美しい樹種は、「もみじ」と呼ばれています。

一般的に「もみじ」と呼ばれている樹種は「イロハもみじ」です。

この名前の由来は、葉の裂片を「イロハニホヘト」と言って数えたところから来ています。

また、もみじを見に出かけることを「もみじ狩り」と言います。

この「〇〇狩り」と言う言葉は動物を「捕る」意味ですが、次第に果物を「採る」意味でも使われるようになったので「葡萄狩り」や「梨狩り」などでも表現されるようになりました。

そして、草花を眺めて観賞する意味を表現する言葉としても使われるようになったのです。

そのため、今日では紅葉美しい紅葉を眺めて観賞することを「紅葉狩り」と言われています。

一方、桜は花を見にでかけることを「桜狩り」と呼ばれていた時期も以前はあったそうですが、今日では桜の花を見にでかけることは、「お花見」と呼ばれています。

も みじ盆栽に向いている樹種って?

盆栽に向いている樹姿は、樹の幹、葉、枝のいずれかの姿が優れているものです。

樹種でいうと、ヤマもみじ、千葉八房、清玄、千染、出猩々、獅子頭、清姫などです。

もみじには「イロハもみじ系」と「ヤマもみじ系」の2系統がありますが、盆栽に多く仕立てられている品種は、春の芽出しや秋の紅葉が美しいヤマもみじ系です。

イロハもみじ系は葉が小さくて切れ込みが深く江戸時代から人々に親しまれてきた樹種なので、庭木として植えられています。

もみじ盆栽の整姿作業

春 に行う新芽の摘み取り

春には新芽を摘み取りましょう。

春に伸び出す新芽は徒長※しやすいので、新芽が伸び出して3節程になったら一節だけ残して摘み取ります。

伸ばしたい方向の新芽はそのままにして、必要ない新芽だけ摘み取りましょう。

※枝が無駄に伸びること

初 夏に行う針金かけ

針金かけは、梅雨入り頃に行いましょう。

しかし、初心者は樹を傷つけたり枝を折ったりしやすいので、ある程度の経験を積んでから行うことをオススメします。

晩 冬の植え替え直前に行う枝抜き

枝抜きは、植え替え直前に行ってください。

「枝抜き」作業とは、もみじが発芽前に不必要な枝を切り詰めたりして整理をする作業です。

もみじは、落葉後から春の芽出しをするまでの間に枝や幹を切り詰めると、樹液が噴き出して樹が傷みやすくなります。

そのため、枝抜きは、植え替えの適期の直前である3月上旬から中旬頃までが一番適しています。

もみじ盆栽の管理

3 月の植え替え

植え替えは、3月上旬からお彼岸前までの新芽が出だす直前に行いましょう。

成木の紅葉盆栽の植え替えは、2~3年に1回程、若木の盆栽は毎年行います。

植え替えの用土は、赤玉土7:桐生砂1:腐葉土2の割合で混ぜた用土を使います。

成木の盆栽の植え替えでは、3/1位の古土を落とし、根は少し整える程度に切ります。

若木は古土を半分位落として根を切り詰めます。

陽 当たりと風通しが良い場所で管理

陽当たりや風通しが良い場所で管理をしましょう。

日当たりや風通しの悪い場所での管理は、葉が白い粉をかけたようになる「うどんこ病」が発生しやすくなってしまいます。

若木の盆栽は、梅雨明けから夏の終わり頃まで酷暑の日差しから葉焼けを守るために寒冷紗などを被せたり、日陰に移動したりして葉焼けを守りましょう。

この作業をしないと、美しい紅葉を楽しむことができなくなります。

また、冬から春のお彼岸ごろまでは霜除け※をするために、軒下などに移動して管理をしましょう。

※霜の害を防ぐために藁などで覆うこと。

土 表が乾いてから行う水やり

鉢の土が乾いたら水を充分に与えましょう。

特に夏の間に水を切らしてしまうと、葉焼けの原因になってしまうので、美しい秋の紅葉が期待できなくなってしまいます。

病 害虫対策

アブラムシを見つけたら薬剤散布をして駆除しましょう。

5 月と10月の施肥

5月と10月には、玉肥タイプの油粕を施肥しましょう。

この時期に施肥をすると、枝がやさしい樹形に仕上がります。

魅力と楽しみ方を知ろう!

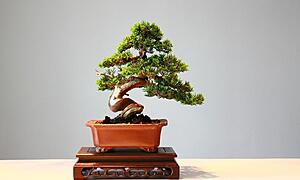

も みじ盆栽の魅力

もみじ盆栽の魅力は、春の芽出し、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の寒樹など、四季折々の美しさが楽しめることと、小枝の枝先が良く分かれた優しい樹姿ではないでしょうか。

そのため、盆栽を始めたばかりの人、あるいは、これから始めたいと思っている人の多くが“一鉢は持ちたい盆栽”と言われています。

も みじ盆栽の楽しみ方

雑木類盆栽の仲間であるもみじ盆栽は、いつも緑の葉がある松や真柏の松柏類盆栽とは異なり、春の新芽の美しさ、初夏の青葉の茂り、秋の色づいた鮮やかな紅葉、冬の寒樹など、四季折々の変化を一緒に楽しむことができます。

また、松などの盆栽より手軽な価格で入手でき、早く自分好みの樹姿に仕立てて楽しむことができるので、初心者には特にオススメの盆栽です。

おわりに

盆栽を始めてみたいと思っている方は、日本の四季折々の美しさを身近で感じることができるもみじ盆栽から始めてみませんか。

そして、昔から人々を魅了してきた“美しい日本の自然”を、紅葉盆栽を通して観賞してみませんか。

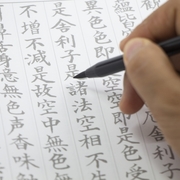

盆栽とは、山で育つ樹木を小さな鉢の中に移し、大自然の壮大さを再現する日本の伝統芸術です。“盆”は鉢のこと、“栽”は植物のことを指し、鉢と樹木の調和が何よりも大切です。この記事では、盆栽とは何か、盆栽の種類や歴史、育てる際のポイントや初心者の方にオススメの盆栽など、盆栽の基礎知識をご紹介します。

桜の盆栽は花物盆栽の仲間で、花が一斉に爛漫と咲いている“集合美”があるものと、1~2輪の花が咲いている“品位と清楚さの美”があるものがあります。桜は、「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」と言われるくらい切り口が腐りやすいので、盆栽として育てるには難しい樹種です。

松の盆栽は、真柏(しんぱく)の盆栽と並んで日本の盆栽界の主流の1つです。盆栽に使われている松の主な樹種は、6種あります。

日本一の生産県は、「うどん県」として知られている香川県ですが、その生産地の中心は高松市です。