能や狂言といえば、国立能楽堂や観世能楽堂、あるいは最近でいうとGINZA SIXなど、屋内のホールで上演されることが一般的です。

実は、5月から11月くらいにかけて、全国各地の神社やお寺、お城などの史跡では、薪能という野外を能舞台とした能・狂言が上演されています。

今回は能・狂言に興味をお持ちの方、これから観てみようという方に、ぜひともオススメしたい薪能の基礎知識やその魅力、鑑賞のポイントなどをご紹介します。

写真撮影:石田裕

薪能とは

薪能とは、神社仏閣などの野外に設置された能舞台や特設舞台の周囲に、かがり火を照明として上演される「野外能」です。

寺社巡りやお城巡りが好きな方であれば、ポスターなどで目にしたこともあるのではないでしょうか?

その起源は、鎌倉初期の上演記録が見られる奈良の興福寺の薪御能とされています。

元来、神社の祭礼に奉納される神事・仏事の神聖な儀式だった薪能ですが、現在は地域住民に対して、著名な能楽関係者などが深く関わることにより、日本文化の趣旨を広く理解してもらうための行事として機能しています。

インスタグラムなどのSNSでは、薪能を鑑賞された方の投稿も見られます。

主として夏の夜間に催されていますが、全国的には夏場に限らず、春の桜や秋の名月など四季折々の美しい自然を背景とした、季節ごとに趣のある公演が行われています。

薪能も通常の能楽の公演と同じように、能と狂言の上演がセットとなっています。

薪能の魅力

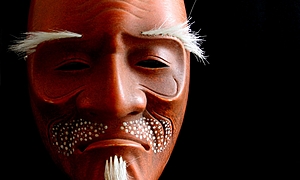

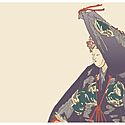

薪能の魅力をひとことで言えば、「かがり火の炎に照らし出される幽玄の世界」です。

四季折々の美しい自然や史跡を背景に、かがり火の炎が照らし出す幻想的な能舞台の空間で演じられる能は、より神秘的な雰囲気を漂わせます。

野外で演じられるため、パチパチと音を立てる薪の音や、風の音、虫の声、都会の騒音なども薪能のBGMです。

時には雨が降ってくることも。

また、薪能は開催される場所によって趣が違うことも大きな魅力です。

たとえば兵庫県姫路市の姫路城薪能は、ライトアップされた天下の名城・姫路城の天守閣をバックに演じられます。

ところ変わって、東京タワーの足元にあって徳川家康公の菩提寺として知られる増上寺の薪能は、重要文化財の三解脱門とアメリカ合衆国第18代大統領グラント将軍が植えたヒマラヤスギが、より荘厳な雰囲気を醸し出しています。

このように、神社仏閣や史跡が舞台装置の1つとなり、観る側の私たちに異なる趣を与えてくれます。

野外能ということで、時には強風で演者の扇が飛ばされてしまうなどのアクシデントもありますが、それもまた薪能の醍醐味と言えるでしょう。

神社仏閣巡りが趣味の方はもちろん、はじめて能を観るという人でも気軽に楽しめるのが薪能なのです。

薪能の見どころは?鑑賞のポイント

薪能に興味を持たれた方、鑑賞してみようと思われた方に、はじめての薪能を楽しむための鑑賞のポイントをご紹介します。

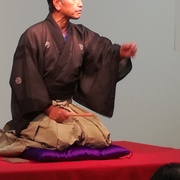

能と狂言をセットで楽しむ能では、能と狂言がセットで上演されます。

かがり火の元で演じられる狂言は、屋内で催される狂言とはまたひと味違う趣があります。

人気の狂言師である野村萬斎が出演する薪能は、公演の数ヶ月前にチケットが売り切れるほど。

台詞劇である狂言が能舞台ではない野外で演じられると、屋内の劇場やホールのような壁との反響がないぶん、能楽師の発する声が自然の中に溶け込み、どこか野性味のある雰囲気を漂わせます。

薪 能の演目

薪能で上演される演目は、能楽堂で上演されるものと大きな違いはありませんが、かがり火で照らし出される幻想的な効果を活かした演目が多いように思われます。

はじめて薪能を観るという方には、たとえば面(オモテ)ときらびやかな衣装が見どころの『羽衣』や『清経』、単純明快で勧善懲悪、観る人を選ばない『土蜘蛛』などがオススメです。

演目によっては現代音楽やモダンバレエなど、異分野の芸術も取り込んだ意欲的な作品まで登場しており、いまや薪能は伝統芸能の新しい可能性を模索する、野外ライブの試験場にもなっています。

皆さんは、「羽衣(はごろも)」という言葉を聞いたことがありますか?羽衣とは、天に住む天女がまとっている空を飛ぶ不思議な布のこと。この記事では、200曲前後あるお能の演目の中でもトップクラスに上演されている演目「羽衣」について、詳しくご紹介していきます!

鑑 賞マナー

薪能は伝統芸能だからと言って、特別に堅苦しい作法などはありません。

ただし、一般的な能楽やコンサートなどと同じように、最低限守っていただきたいマナーがあります。

・写真撮影・動画撮影禁止

上演中の写真撮影・動画撮影は禁止です。

薪能は雄大な自然のなかで演じられるものであり、スマホや携帯電話、カメラのチャッター音はノイズになります。

客席では電源を切るか、マナーモードにしましょう。

・飲食の禁止

上演中は飲食禁止です。

飲食は上演開始前に済ませるか、上演後にしましょう。

・服装は基本的に自由

薪能は老若男女が楽しめるものですので、基本的に服装は自由です。

ただし、神社仏閣で催される場合には、ジーンズなどのラフな格好よりも、ジャケットなどのセミフォーマルな服装が適しているでしょう。

また、薪能は夜間に上演されるものですので、羽織ものなど防寒具を準備されておくことをオススメします。

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

薪能が開催されている場所

薪能は全国各地の神社仏閣や史跡で催されています。

ここでは、オススメの薪能開催地をご紹介します。

【 春日大社・興福寺】薪御能

開催時期

5月上旬

料金

2日間共通券:6,000円

1日券:3,500円

【 増上寺】増上寺薪能

開催時期

5月下旬

料金

2,000円~8,000円

【 姫路城】姫路城薪能

開催時期

5月上旬

料金

無料

【 新宿御苑】新宿御苑森の薪能

開催時期

10月中旬

料金

S席 8,500円

A席 7,000円

B席 5,000円

【 延岡城址二の丸】のべおか天下一薪能

開催時期

10月上旬

料金

4,000円~10,000円

情報は変更されている場合がございます。詳しくは各公式サイトにてご確認下さい。

おわりに

これまで能を観たことがないという方にもぜひオススメしたい、能の演目を知らなくても楽しめる薪能。

基礎知識から鑑賞のポイントまで、能楽初心者の方にも楽しんでいただけるように解説しました。

屋内の能楽堂で鑑賞する能楽と比べても、より自然に近い雰囲気で、非日常感を味わうことができるところが、薪能の魅力の1つです。

伝統芸能と言っても堅苦しさはありません。

音楽のコンサートや演劇鑑賞と同じように、気軽に楽しんでいただきたいと思います。

開催場所によっては無料で鑑賞できるところもありますので、ぜひ足を運んでみてください。

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。