日本の伝統芸能の一つである狂言ですが、現在は狂言師の方々の活動範囲も広がったことにより、狂言に興味を持つ方も増えてきたのではないでしょうか。

狂言に興味を持ち始めると気になるのが、狂言師やその流派について。

そこで、今回は狂言の流派についてわかりやすく解説します。

狂言に流派はあるの?

日本の伝統芸能である狂言。

狂言に流派があるとすれば、どのような違いがあるのか気になりませんか?

まずは、狂言にはどのような流派があるのかご説明します。

狂 言の流派は二つ

狂言には「和泉流」と「大蔵流」という二つの流派が存在します。

また、それぞれの流派の中に家単位の派閥があり、狂言の公演は基本的に家単位で行われます。

他家との共演は活発ですが、異なる流派との共演はタブーとされ、新しい試み以外では原則異なる流派とは共演しません。

も ともとは三つの流派があった

現在、能楽協会に所属する流派として存続しているのは和泉流と大蔵流の二流ですが、江戸時代に家元制度をとっていた流派は三つありました。

和泉流と大蔵流、そして鷺流です。

鷺流は能楽協会には属していませんが、今も山口県や新潟県、佐賀県などに名残を留めています。

他にも、江戸時代頃までは、様々な小さい流派が存在していたことがわかっています。

しかし、いくつかあった小さな流派は、他流派に吸収されたり、後継者ができずに途絶えてしまいました。

狂言の流派、「和泉流」ってどんな流派?

ここからは、狂言のそれぞれの流派について見ていきましょう。

まずは、和泉流です。

和泉流は江戸時代には名古屋・京都で勢力を築いていましたが、明治初期に起こった明治維新により活動拠点は一転します。

和泉流は皇居で働いていたことから、明治元年(1868年)~明治2年(1869年)に行われた東京行幸で天皇家と共に東京へ移りました。

その際、和泉流家元の十世山脇和泉元清氏をはじめ、多くの狂言師が東京に移住したため、現在の活動は東京が中心となっています。

様々なシーンで活躍する狂言師の方々を擁する流派のため、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

和 泉流の歴史

和泉流が誕生したのは慶長19年(1614年)、江戸時代に尾張徳川藩に仕えた山脇和泉守元宣氏が流儀の確立者で、和泉流の初代といわれています。

加賀藩のお抱えであった三宅藤九郎氏らを加え、流儀の陣容を整え、和泉流は大成しました。

そんな和泉流も、明治維新が起こり幕府の力が衰退すると、混乱・停滞期に陥ります。

その混乱・停滞期には三宅庄市氏・野村与作氏らが流派を支えました。

また、第二次世界大戦後には六世野村万蔵氏、九世三宅藤九郎氏が、再び和泉流の立場を築きます。

和 泉流の特徴とは

和泉流は風雅で華やかな芸風が特徴の流派です。

また、芸風は写実的でいて、柔軟であるともいわれています。

狂言の型を重視し、明確で柔らかみのある芸風は、都会的な狂言とも評されます。

三宅・野村・山脇の各家が独自の台本を伝承しているため、同じ演目でもセリフや登場人物の名前や数、話の流れに違いがあります。

和 泉流で活動している家

和泉流では以下の家々が活動しています。

野村派

・野村又三郎家

三宅派

・野村万蔵家

・野村万作家

・三宅家

山脇派

・狂言共同社

和泉流に所属している狂言師

和泉流に所属している、主な狂言師の方々をご紹介します。

二 世野村万作

本名・野村二朗氏も、狂言方和泉流、野村万蔵家の狂言師です。

野村万作氏は二世野村萬斎氏の父であり、平成19年(2007年)に人間国宝に認定された素晴らしい技術の持ち主です。

CMなどにも出演する傍ら、現在でも狂言師として舞台の上に立たれています。

豆知識

万作氏の父であり、萬斎氏の祖父の六世野村万蔵氏は昭和43年(1968年)に人間国宝に認定されています。

野村家は確かな実力を持つ、由緒正しい家系なのですね。

二 世野村萬斎

本名・野村武司氏は、狂言方和泉流の狂言師であり、俳優としても活躍しています。

野村萬斎氏は和泉流野村万蔵家に所属します。

映画「シン・ゴジラ」ではゴジラのモーションアクターも務めるなど、活躍の場は狂言だけではなく、お茶の間でも広く親しまれている方です。

また、令和2年(2020年)に開催される東京オリンピックの大会開会式・閉会式のチーフ・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクターにも任命されています。

野村萬斎氏が手掛ける、開会式・閉会式がどのようなものになるのか、今から楽しみですね!

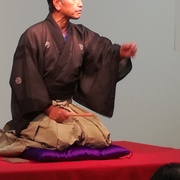

狂言師とは、能楽に携わる能楽師のうち狂言を演じる役者の一般名称で、正式には「能楽師・狂言方」と言います。今回は広い世代から人気の有名狂言師やその仕事内容、狂言師になるための方法をご紹介します。

狂言の流派、大蔵流ってどんな流派?

次に大蔵流について解説します。

大蔵流は室町時代前期から続く、猿楽の本流・大和猿楽の金春流に付いて狂言を行っていた最古の流派です。

大 蔵流の歴史

南北朝時代の玄恵法印氏が流祖とされていますが、事実上は八世の金春四郎次郎氏を祖とします。

江戸時代には鷺流と共に幕府のお抱えの流派となり、隆盛を極めました。

現在では、東京と大阪・京都に家が分かれており、それぞれ異なった個性を持っています。

大 蔵流の特徴とは

東京の大蔵彌右衛門家(宗家)、山本東次郎家、善竹十郎家は、武骨で様式的な芸風が特徴です。

関西の、茂山千五郎家、茂山忠三郎家、善竹彌五郎家は、柔軟で写実的な芸風が特徴です。

大 蔵流で活動している家

大蔵流では以下の家々が活動しています。

・大蔵家

・茂山千五郎家

・茂山忠三郎家

・山本家

・善竹家(関東と関西に分かれる)

大蔵流に所属している狂言師

現在大蔵流に所属している、主な狂言師をご紹介します。

四 世山本東次郎

山本東次郎氏、本名・則寿氏は、大蔵流山本家に所属する狂言師です。

平成10年(1998年)に紫綬褒章を、平成24年(2012年)には人間国宝に認定されています。

大蔵流派としては、4人目の人間国宝となりました。

狂言の流派、鷺流ってどんな流派?

次に、現在は衰微してしまい能楽協会に属していない流派、鷺流について解説します。

鷺流は室町初期の路阿弥を流祖とし、江戸初期の十世鷺仁右衛門氏の代に芸風を確立させた流派です。

江戸時代には、大蔵流と共に幕府のお抱えの流派でもありました。

鷺 流は明治に衰微した流派

鷺流は写実的で即興的な芸風だったということが現在に伝わっています。

しかし、明治期になり幕府の力が弱まると、幕府お抱えであったがゆえに、衰微してしまいます。

鷺 流は今も新潟県・山口県で、地方芸能として名残を留めている

衰微はしてしまいましたが、今でも新潟県や山口県で鷺流の狂言は伝承され、そういった土地に赴けば、鷺流の名残に触れることができます。

しかし、残念ながら能楽協会に所属する条件を満たしていないため、廃絶という扱いになっています。

流派が異なるとどんな違いがでてくるの?

それでは、狂言では流派が異なると、どのような点が異なってくるのでしょうか。

芸風の違いは解説しましたが、それだけで違いを実感できた方は少ないのではないかと思います。

そんな方々のために、ここからは和泉流と大蔵流の違いについてさらに詳しく解説していきたいと思います。

演 じる演目の種類が違う

まず、流派ごとに狂言のレパートリーが違います。

大蔵流は約180曲、和泉流は約250曲のレパートリーを持っています。

例えば、主人公が主人に対し、狸捕りが得意なことを必死に隠そうとする演目の「隠狸」。

この演目は和泉流でのみ上演される演目です。

同 名の演目でも内容が違う

大蔵流、和泉流で同名の演目があっても、内容が違う狂言も存在します。

「鶏聟」という演目を例にご紹介しましょう。

舅の家へ婿入りをすることになった聟は、婿入りの作法がよくわからなかったので、知人に教えを乞います。

知人は聟に対して、「舅の家では鶏の真似ごとをするのが今時の流行りだ」と嘘を教えてからかいます。

正直者の聟は騙されているとも知らず、意気揚々と舅のもとを訪ねるというお話です。

この演目では、流派によって物語の終わり方が異なります。

「鶏聟」は、舅と婿の掛け合いを楽しむ狂言ですが、両流派とも、婿の嘘が舅にバレるところまでは流れが一緒です。

しかし、舅に嘘がバレた後、和泉流では舅が婿を叱りながら退場しますが、大蔵流では舅が婿にもう一曲謡ってくれとせがみながら退場します。

このような違いがあることを知れば、それぞれの流派で、違った面白みで、物語が終わることを感じていただけるのではないでしょうか。

おわりに

本記事では、狂言の流派について解説しました。

狂言にはいくつかの流派があることや、それぞれの流派の歴史などをご紹介させていただきました。

流派によって、狂言の内容が異なるというのも、とても興味深いですよね。

演出や芸風といった、狂言の流派ごとの違いに目を向け、より楽しく狂言を鑑賞していただければ幸いです。

日本の伝統芸能のひとつである能・狂言は、「敷居が高い」というイメージがあります。メディアで紹介されることの多い歌舞伎に比べると、能・狂言を見たことがある、有名な能楽師の名前を知っているという人はあまり多くないでしょう。ここでは、一からはじめる能・狂言の楽しみ方として、初歩的な知識から知られざる魅力についてご紹介します。

能・狂言の歴史は古く、もとは「猿楽さるがく(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。南北朝時代から室町時代にかけ、当時活躍した猿楽師・観阿弥と世阿弥親子によって能・狂言として大成されました。今回は室町時代前まで遡り、どのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

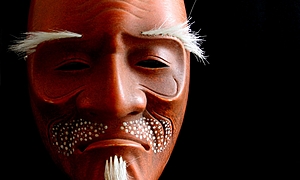

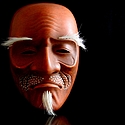

能面・狂言面は、能楽の演出においてとても重要な役割を果たすものです。能・狂言で使われている面がどのような意味を持ち、どのような場面で使用されているかを知れば、より能・狂言を楽しむことができます。今回は、能・狂言で使用される面とはどのようなものなのか、種類や意味をご紹介していきます!

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。