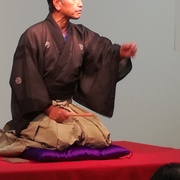

現在では歌舞伎や文楽と並ぶ伝統芸能のひとつとして知られる能・狂言。

実は、その歴史は歌舞伎よりも古く、能・狂言の源流をたどると平安時代、奈良時代にまで遡ることができます。

今回は室町時代前まで遡り、能・狂言がどのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

写真撮影 : 石田裕

能・狂言の歴史

能と狂言はもともと「猿楽(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。

猿楽の源流は奈良時代に大陸からわたってきた「散楽」にあるとされ、平安時代には滑稽な物真似芸としての猿楽として発展していきます。

時代が下るにつれ、猿楽は神社などの神事でも行われるようになっていきました。

その後、南北朝時代から室町時代にかけて、当時活躍した申楽師・観阿弥とその息子・世阿弥によって大成されます。

室町時代から安土桃山時代にかけては、江戸幕府が能楽を「式楽」として採用、パトロンとなったことにより能楽は一気に花開きました。

武将の多くが自身で能を舞い、囃子をたしなむようになったと言われており、能の現行曲の9割以上はこの時代に成立したとされています。

一方の狂言は、猿楽の物真似芸の部分を色濃く受け継ぎ、能と共に成長していった芸能ですが、室町時代にはまだ台本がなく、大まかな筋立てだけをもとにした即興芸として演じられていました。

当時のアドリブのコントだったわけです。

安土桃山時代に式楽として武家勢力に愛好されるようになってからは、能と同じように台本が作られ、やがて3つの流派が確立されていきます。

しかし、明治維新によって幕府が滅亡、武家勢力による後ろ盾を失った能と狂言は、消滅の危機を迎えます。

多くの能楽師が舞台を去る中で、狂言の流派の一つであった鷺派は継承者が現れず、ついに断絶してしまいます。

残った能楽師は大正、昭和と激動の時代の中にあっても努力を続け、今でも日本を代表する芸能として現代のわたしたちを楽しませてくれています。

能の大成者「観阿弥」と「世阿弥」とは

能の歴史を語る上で重要な人物が、先ほども触れた観阿弥と世阿弥です。

観阿弥は芸名を観世といい、出家後に観阿弥と称するようになりました。

奈良を拠点に京都などで活躍、現代も続く能の礎を築き、息子の世阿弥と共に能の大成者と言われています。

室町時代、京都にて能を演じた観阿弥が三代将軍・足利義満の目に止まり、それまでは神社に奉納するために演じられていた能が武家勢力の庇護を受けるようになります。

つまり、庶民の芸能であった能が、将軍家にも愛されるような「天下の能」へと登り詰めていくことになります。

観阿弥の後を継いだ世阿弥は貴族や武家の好みに合わせ、能をより奥深いものにする「幽玄」の世界観を作り上げ、大成していったとされています。

世阿弥の作品には『実盛』や『高砂』など、現在の能舞台でも上演されているものが多くあります。

観阿弥・世阿弥の系譜は「観世流」と呼ばれ、能のシテ方五流※の筆頭として、現在も能楽師の最多数が所属する一大勢力となっています。

※シテ方五流:能のシテ、ツレ、地謡、後見などの各役を演じる役者や謡方の流派のこと。観世流の他に「宝生流」「金春流」「金剛流」「喜多流」がある。

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。

狂言の三流派~ 鷺流、大蔵流、和泉流~

能とともに発展してきた狂言は江戸時代に隆盛を極め、「大蔵流」「和泉流」「鷺流」の三派が確立されます。

それまでの狂言は能に比べて即興芸としての一面があったため、台本の登場は能から遅れて150年後、天正6年(1576年)に『天正本』という台本らしきものが現れるまでは簡単な筋立てをベースにして、多くはアドリブで演じられていました。

狂言三派の中でもっとも勢力を誇ったのは「鷺流」です。

能のシテ方五流の筆頭「観世流」に就いた鷺流は、徳川家など有力な武家の厚い庇護を受け、栄華を極めます。

しかし、明治維新後、幕府の滅亡とともに能楽は庇護者を失い、見る見るうちに衰微していきます。

武家からもっとも厚い庇護を受けていた鷺流は没落してしまいました。

大蔵流と和泉流は家元から流儀を受け継いだ弟子たちにより、現在まで存続しています。

鷺流は流派自体が途絶えてしまったものの、鷺流狂言それ自体は山口県山口市や新潟県佐渡市、佐賀県などで素人の狂言師によって伝承されています。

狂言師とは、能楽に携わる能楽師のうち狂言を演じる役者の一般名称で、正式には「能楽師・狂言方」と言います。今回は広い世代から人気の有名狂言師やその仕事内容、狂言師になるための方法をご紹介します。

おわりに

今回は、長くて奥深い能・狂言の歴史の、いわゆる「さわり」の部分を解説しました。

能と狂言はセットで演じられるのか、現在も多くの能楽師によって伝承されているのか、少しでもお伝えできたのではないでしょうか?

能・狂言は、400年以上前の人々の暮らしや考え方を現代のわたしたちに伝えるものです。

ぜひその歴史を知り、より深く能・狂言をお楽しみくださいね。

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。

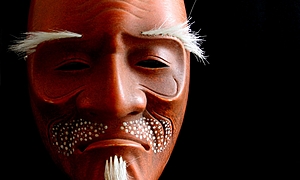

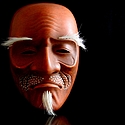

能面・狂言面は、能楽の演出においてとても重要な役割を果たすものです。能・狂言で使われている面がどのような意味を持ち、どのような場面で使用されているかを知れば、より能・狂言を楽しむことができます。今回は、能・狂言で使用される面とはどのようなものなのか、種類や意味をご紹介していきます!

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

皆さんは、「羽衣(はごろも)」という言葉を聞いたことがありますか?羽衣とは、天に住む天女がまとっている空を飛ぶ不思議な布のこと。この記事では、200曲前後あるお能の演目の中でもトップクラスに上演されている演目「羽衣」について、詳しくご紹介していきます!

紅白の獅子が数匹登場し、全身を使って舞い踊るおめでたい演目であるお能「石橋」。獅子の動きが独特で、獅子にはセリフも無いため、演者の表現力や技術、そして体力も問われる石橋はお能のどの流派でも大変重い習いとして扱われています。そんなお能「石橋」について、詳しくご紹介していきます!