古典芸能と言うと、熟年の男性が演じているイメージがある方も多いのではないでしょうか。

もちろん、古格を漂わせたベテラン狂言師もいますが、古典芸能には、若い女性からも指示を集める若手もたくさんいます。

歌舞伎に市川海老蔵や市川猿之助といった、テレビドラマや映画などでも活躍するスター俳優がいるように、狂言にも、今をときめくスターがいます。

今回は広い世代から人気の狂言師をご紹介します。

スターの存在を知れば、より狂言が楽しくなりますよ!

写真撮影 : 石田裕

能・狂言の歴史は古く、もとは「猿楽さるがく(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。南北朝時代から室町時代にかけ、当時活躍した猿楽師・観阿弥と世阿弥親子によって能・狂言として大成されました。今回は室町時代前まで遡り、どのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

狂言師とは?

狂言師とは、能楽に携わる能楽師のうち狂言を演じる役者の一般名称で、正式には「能楽師・狂言方」と言います。

狂言には、現在も絶えることなく確立している大蔵流と和泉流、そして後継者が見つからず、現在は小さな規模で継承されている鷺流があります。

能楽師には狂言方の他に、シテ方、ワキ方、囃子方がおり、それぞれの役割を担っています。

狂 言師の仕事

狂言方の仕事は、その名の通り狂言を演じることです。

能と狂言は、「悲劇と喜劇」、「謡と台詞」と対称的な要素を含みますが、合わせて”能楽”と言われる様に、切っても切れない密接な関係にあります。

狂言方は一般的に、能と能の間で狂言を演じます。

しかし、狂言方の仕事はそれだけではありません。

能はシテ方やワキ方の能楽師が中心になって進行しますが、多くの曲ではその途中にアイ(間)という、狂言方が務める役割があります。

アイ(狂言方)の仕事は、物語の背景やシテにまつわる歴史などを説明することです。

アイの台詞や出番は短く、大半の時間は橋掛かりの狂言座に座って待機しているのですが、物語の展開にとっては非常に重要な役割を果たします。

また、間で演じるだけでなく、近年では狂言のみの会も開催されるようになりました。

いわばコントである狂言は、伝統芸能の入口として需要も大きく、狂言方の出番は年々増えています。

大蔵流、和泉流それぞれに、600年の歴史を経て選りすぐられた200曲ほどの狂言が伝えられており、現代になってもさらに新作が増え続けています。

それぞれ流派ごとに名寄せと呼ばれる曲目一覧を所持しており、そこに載っている演目については、どの曲のどの役でもすぐにできる必要があり、全て覚えなければいけないのです。

舞台の直前に楽屋でジャンケンをして役を決めても成立するのが、現代の演劇との最大の違いでしょう。

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

狂 言師になるには

能楽協会のウェブサイトで狂言方を検索すると、大蔵流で73名、和泉流で64名がヒットします。

その内、茂山千五郎家、茂山忠三郎家、善竹家、大藏家等の代々狂言を生業にしている家に生まれた人は半分に及ばず、その他は、門を叩いて弟子入りした一般家庭出身の人達です。

セミプロも含めると、もっと多くなるでしょう。

伝統と歴史を重んじる厳しい世界ではありますが、実は一般に思われているほど閉鎖的ではないのです。

「狂言をしたい」と思った時、その方法は二通りあります。

一つめは、お稽古事として習うことです。

皆様の周りに、趣味で茶道や華道を習っている方はいませんか?

馴染みの無い方には驚きかもしれませんが、実は狂言も、茶道や華道の様に習い事として学ぶことができるのです。

全国各地にさまざまな稽古場があるので、一般の方でも本物の檜舞台に上がり、狂言方の気持ちを味わうことができますよ。

もう一つの方法は、狂言を生業にする道です。

これも習いたい師匠を見つけて入門するのですが、一般家庭から弟子入りする場合、非常に狭き門となります。

あらゆる理不尽や苦労に耐える覚悟を持ち、師弟間の強固な信頼関係を築こうとする決意が大切です。

師匠も、その弟子の人生を背負うことになるため、生半可な気持ちでは受け入れられません。

長年の修行を経て師匠から独り立ちを認められた上、家元からの御免状を頂くことで、ようやく狂言師としての人生のはじまりです。

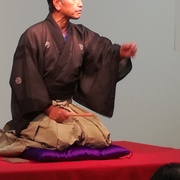

和泉流狂言・野村萬斎(のむらまんさい)

能・狂言を観たことが無いという方でも、野村萬斎の名前をご存知の方は多いでしょう。

和泉流狂言の第一人者として、またテレビドラマや映画、舞台俳優としても活躍するマルチな才能を持った狂言師です。

令和2年(2020年)に開催予定の東京オリンピックの開会式・閉会式演出の総合統括に就任されたことでも話題となっています。

萬斎が狂言の世界を飛び出して広く知られるようになったきっかけは、平成13年(2001年)に公開された映画『陰陽師』で、主人公の安倍晴明を演じたことでした。

当時は陰陽師をテーマにしたテレビドラマや書籍等が大ヒットし、「陰陽師ブーム」とも言えるムーブメントを起こしたことで、映画から萬斎を知り、狂言を知った方も多かったようです。

狂言師としては、室町時代に狂言を大成した世阿弥の再来とも呼ばれるほど芸達者で、ファンの間では萬斎が登場するだけで舞台の空気が変わる、とまで言われています。

現在も全国各地を回りながら、和泉流狂言の普及に貢献しています。

萬斎が出演する首都圏の公演は、チケットが即時売り切れになるほど。

まさに能・狂言のスーパースターとも言える存在です。

大蔵流狂言師・茂山宗彦(しげやまもとひこ)

和泉流と並ぶ狂言の流派・大蔵流では、茂山千五郎家の狂言師・茂山宗彦が人気です。

NHKの朝の連続テレビ小説『ちりとてちん』に出演し、世間一般に知られるようになりました。

大蔵流の茂山千五郎家は昔、特権階級の芸能と位置づけられていた狂言を一般庶民に向けて上演していたため、他の流派からは、「うちのような特別な芸能文化ではなく、どこの家の食卓にも上がる豆腐のような”お豆腐狂言”だ」と揶揄されもしました。

しかし、それを逆手に取った二世千作がその精神を受け継ぎ、今では逆に”お豆腐狂言”として親しまれるようになりました。

茂山宗彦は、狂言師としての活動はもちろん、テレビドラマや舞台などでも活躍しており、現代の人たちの間にも狂言を知ってもらうために、SNS等での情報発信も欠かしません。

また、茂山千五郎家一門は、新作の上演などに積極的に取り組み、公演の動画配信を試みるなど新たな布石を打っています。

※茂山宗彦は施主を演じる

大蔵流狂言師・茂山千三郎(しげやませんざぶろう)

茂山千三郎は、名門茂山千五郎家の三男として生まれました。

千三郎は本名です。

祖父である三世・茂山千作(人間国宝)、父である四世・茂山千作(人間国宝)に師事し、三歳の時、「業平餅」の童で初舞台を経験します。

50ヶ国に及ぶ海外公演をはじめ、他ジャンルとの交流、オペラ等の演出家としても幅広く活躍しています。

平成11年(1999年)に「京都文化奨励賞」、平成16年(2004年)に「京都市芸術新人賞」、平成26年(2014年)に「京都府文化功労章」を受賞しました。

令和3年(2021年)に茂山千五郎家から独立し、フリーランスと言う新しい狂言師の在り方を提唱している狂言方です。

千五郎家を飛び出してもアイ狂言等の出演の機会は増える一方で、実力の高さは能楽界からもお墨付き。

和泉流との共演等、これまでなかなかできなかったことに精力的に挑戦しており、狂言師に長寿が多いことに目をつけた健康講座などの新しい取組みも注目されています。

新作狂言としては定番化し、古典になりつつある人気曲「濯川」では、「濯川の姑と言えば千三郎」と言われるほどのハマり役としても有名です。

おわりに

老若男女、幅広い年齢層の方にオススメできる能楽師・狂言師をご紹介しました。

彼らは能・狂言以外のメディア、テレビドラマ、映画、演劇、ワークショップなどでも観ることができますが、ぜひ一度能・狂言の舞台で謡や舞、所作の一つ一つに注目してみてください。

物心付く前から伝統芸能の担い手として、また伝統を改革する存在として経験を積んできた彼らの演技に圧倒されるはずです。

全国の能楽堂では、月一回のペースで能・狂言の公演が開催されていますので、興味を持たれた方はぜひ足を運んでみてくださいね。

日本の伝統芸能の一つである狂言ですが、現在は狂言師の方々の活動範囲も広がったことにより、狂言に興味を持つ方も増えてきたのではないでしょうか。

狂言に興味を持ち始めると気になるのが、狂言師やその流派について。

そこで、今回は狂言の流派について分かりやすく解説します。

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

「学校狂言」とは、茂山千五郎家が明治期より行ってきた、狂言の普及の為に全国の学校を回り、学生に狂言を鑑賞してもらう取り組みのことです。現在では他の家でも、各地の学校や劇場で学校狂言を行うことが一般的となりました。今回は「学校狂言」について、人気の演目や内容・申込方法まで詳しく解説します。

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

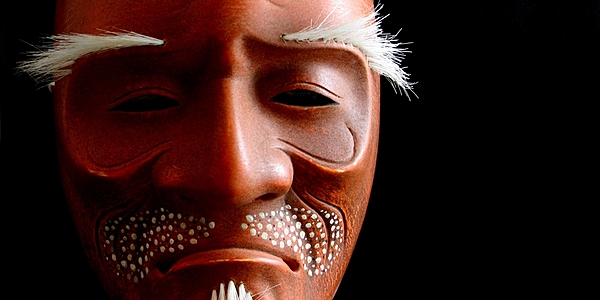

能面・狂言面は、能楽の演出においてとても重要な役割を果たすものです。能・狂言で使われている面がどのような意味を持ち、どのような場面で使用されているかを知れば、より能・狂言を楽しむことができます。今回は、能・狂言で使用される面とはどのようなものなのか、種類や意味をご紹介していきます!

伝統芸能の世界は、血筋が全てのイメージが強いですよね。その中でも、能楽の世界は特に格式が高いといわれています。しかし、そんな中でも活躍している一般家庭出身のスターたちがいるのをご存知ですか?今回は、能楽の世界の血縁についての考え方や、実際に活躍する能楽師たちをご紹介します!

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。