日本舞踊の宗家と家元は、元祖と総本家?

日本舞踊だけではなく、茶道や華道、武道などの流派のトップを一般的に「家元」といいますが、よく似た呼称に「宗家」というものもあります。

どちらも「とても偉い方」ということは分かるのですが、まるでお店の総本家、本舗、元祖が並立しているようで、「どう違うのか」「どちらが偉いのか」などということは正直よく分かりません。

そこで今回は、

・宗家・家元 それぞれの由来と意味

・日本舞踊における宗家と家元の位置づけ

などについて詳しく解説していきます。

どうぞ最後までお付き合いください。

宗家とは

始 まりは能楽から

宗家とは一族や一門において嫡流(正統的な継承権を有する人)の家系またはその現在の当主のことをいいます。

始まりは江戸中期、能の観世流十五世宗家(当時は家元と呼ばれていた)観世元章が弟の観世を分家独立させたことがきっかけです。

能楽のメインストリーム観世流の分家ですから、四座一流(宝生座、金剛座、金春座、観世座、喜多流の五家のことを指し、能楽の家元を出す家柄)の家元と同格に扱われたのです。

しかし、分家としては観世本家を格上として敬わなければならない。

そこで、分家家元に対して本家家元を「宗家」と呼んだわけです。

そしてその呼称が能楽界全体に波及。

能楽の家元のことは全て宗家と呼ぶようになりました。

そこから転じて、日本舞踊界でも本家筋や流派を立てた流祖を「宗家」と呼ぶようになったのです。

歌 舞伎で市川宗家と呼ばれる団十郎

ちなみに、日本舞踊は歌舞伎の所作事(踊り)から生まれたものですが、歌舞伎界でも宗家と呼ばれる家柄があります。

江戸歌舞伎の総本山、市川団十郎家です。

江戸歌舞伎の創始者の家系であり、歌舞伎十八番を制定するなど、今日までの歌舞伎界に多大なる功績を残したことに敬意を表し、市川団十郎家を「市川宗家」と呼んでいます。

松本幸四郎、市川左團次、市川猿之助といったビックネームも団十郎家の弟子筋に当たるわけですから、その本家として「宗家」と呼ばれるわけです。

家元とは

家元とは、華道、茶道、書道といった芸術、能楽、邦楽、日本舞踊といった芸能、また弓道、馬術などの武術において、その教えなどを家伝として承継している家系のこと、またその現在の当主のことを指しています。

家元のルーツは古く、雅楽(日本の宮中で演奏される音楽)においては奈良時代、和歌においては平安時代には「家の芸」として確立しており、そこから他の芸術や武術に拡がっていったのです。

家 元(宗家)と世襲制

家元の特徴として世襲制があげられます。

これは密教の教義伝承システムが原型と言われていて、師に入門して一子相伝で秘技を受け継ぐという形式が、芸などを家元として代々承継していく世襲制となって広まっていったと考えられています。

日本舞踊における宗家と家元の違い

日本舞踊界では流派によって宗家と家元の関係性に様々なパターンがあります。

ここでは代表的な例を紹介します。

同 じ流派内で分家し宗家と家元が存在するパターン

西川流や藤間流がこのパターンとなります。

・ 西川流

西川流は日本舞踊の流派の中で最も古いと言われており、1700年頃に創流され、現在は十世西川扇蔵が「宗家家元」となっています。

ただ、複数の分派があり、幕末に分かれた「名古屋西川流」では現在西川千雅が四世家元に、さらにそこから分かれた「西川流鯉風派」では西川左近が初代家元となっています。

・ 藤間流

藤間流は現在大きく「宗家藤間流」の勘十郎派と、家元である藤間勘右衛門派に分かれています。

1704年頃に藤間勘兵衛によって創流された藤間流。

現在はこの勘兵衛の名前は絶えていて、その名跡は「宗家藤間流」の勘十郎派に預けられています。

勘十郎派は三代目藤間勘兵衛の養子、藤間大助が初代勘十郎を名乗ったことに始まり、現在は八世宗家藤間勘十郎と、その母前宗家藤間勘祖が一門を率い、歌舞伎の振り付けのほとんどを手がけています。

歌舞伎の世界で「御宗家」と言えば、この藤間勘十郎のことを指します。

一方の勘右衛門派は、1845年に二代目藤間勘十郎の弟子だった初代藤間勘右衛門が創流。

三代目勘右衛門を七代目松本幸四郎が継いでからは代々現役の歌舞伎役者が家元となっており、現在は四代目尾上松緑が家元六代目藤間勘右衛門となっています。

同 じ流派内で宗家と家元が並立するパターン

兄弟などで宗家と家元を分け合って襲名するというのもよくあるパターンです。

若 柳流

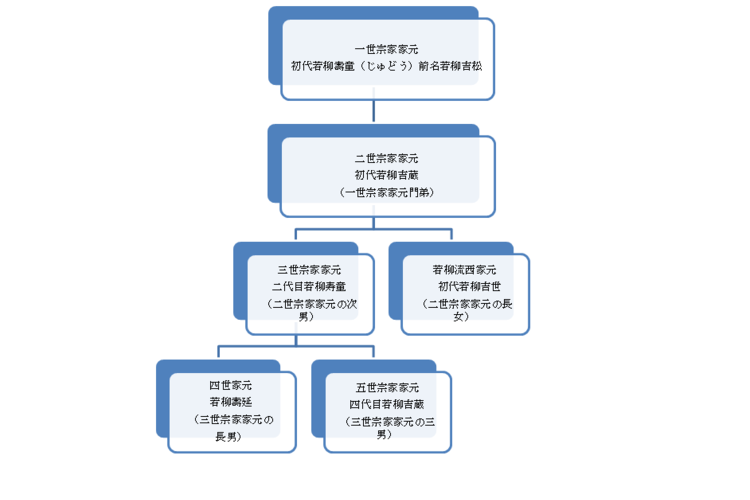

若柳流は花柳流の初代家元花柳壽輔のもとで修行していた花柳芳松が、1895年に若柳吉松として創流。

三代目家元の二世若柳吉蔵の時、一部の弟子達が理事による集団指導体制を主張し「正派若柳流」として分裂します。

このため二世吉蔵側は「宗家若柳流」となり三世宗家となります。

更に二世吉蔵の姉、初世若柳吉世が関西方面をまとめて独立。若柳流西家元となりました。

その後、「宗家若柳流」の四代目宗家は二世吉蔵の妻が、四代目家元は二世吉蔵の長男が継ぎます。

そして現在は二世吉蔵の三男が、五世「宗家家元」として一門を率いています。

このように宗家と家元が同一人物になる場合もあります。

先 代が宗家、当代が家元というパターン

ギャル家元で話題となった五月流は、五月千和加が三代目家元、そのお母様五月千介が二代目宗家となっており、会社の「会長」と「社長」のような位置づけとなっています。

日本舞踊が続いていくために必要な宗家と家元制度

日本舞踊のような「芸」を脈々と受け継いでいくためには、家元を頂点とし、ピラミッド状になった「家元制度」が欠かせません。

また巨大になった組織が発展分裂する過程で、分家家元に対し本家である「宗家」という地位・名称が必要となってきます。

このように、どちらも日本舞踊の発展と普及のためには大切なポジションなのです。

2012年から中学校の体育の授業では「ダンス」が必修科目となっています。

「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」からひとつを選ぶのですが、生徒からの希望もあり、hip-hopを教えていることも多いのだとか。

日本舞踊の師範や名取とはどのような存在であり、これから日本舞踊を目指す人はどうしたら師範や名取になれるのでしょうか。今回の記事では、名取や師範とはどういった資格なのか、取得期間や費用、宗家・家元を支える高弟について、家元になることは可能かなど詳しく解説します。

一口に日本舞踊といっても、日本舞踊協会に加入している流派だけでも約120!新しく創流されて未加入の流派を加えると200以上、新舞踊などの流派を加えるとその数は正確に把握できないほど多いといわれています。