鞘とは?

鞘とは、日本刀の刃の部分を納めておく筒状のもののことを指します。

鞘の役割は、刃先を腐食から守り、切れ味を保つだけでなく、日本刀を持ち歩く人やその周りの人たちが誤って刃先に触れて怪我をしないように守る目的もあります。

鞘の材質には、

・木

・革

・獣の角

・金属

・合成樹脂

などが使われます。

全体が金属のこともあれば、木や革の一部に、装飾や補強のために金属が使われることもあります。

鞘師の仕事「拵」と「白鞘」

鞘を作るのは鞘師です。

鞘師は主に拵の下地と白鞘の2種類の鞘を作ります。

拵は柄や鍔、金具を付け、塗りを施して外装したものです。

黒塗りや赤塗りといった武士が腰に差して外出している時に使う鞘が拵です。

一方の白鞘は鍔もなく白木(塗料をぬらないままの木材)のままで仕上げたもの。

白鞘は刀を家に保管しておくときに入れる鞘です。

つまり主に拵が外出用、白鞘は家庭用に区別できます。

もっといえば拵が正装、白鞘が室内着です。

拵は刀身と自らの身を守るためであると同時に、戦闘時に使用する物でもあるため、頑丈さや戦いやすさといった機能性も工夫されました。

また、多くの人の目に触れるため次第に様々な装飾を施し、美しさや威厳を示すものになりました。

一方、白鞘は江戸時代以降に作られるようになりました。

なぜ白鞘に入れるのかというと、刀身の保護のためです。

拵は漆が塗られているため中の刀は呼吸ができず、蒸れて錆びやすくなります。

その湿気を防ぐため木のままで空気が通りやすい白鞘に入れて保管するようになったのです。

そのため白鞘は休ませ鞘という別名もあります。

原料の朴の木

鞘は中世より前はヒノキなど様々な木材で作られましたが、江戸時代以降は自然乾燥で寝かした朴の木を使います。

とくに木曽あたりの木が良いとされています。

朴の木は油分が少ない上に、強度がありながらも固すぎず刀身を傷めません。

またアクがなくて錆びにくいので鞘に最適とされています。

木は伸び縮みするため10年以上寝かせて自然乾燥させたものを使います。

その朴の木を使って鞘師が鞘を作ります。

鞘は一振りごとに反りや厚みが違うため、オーダーメイド。

鞘師がそれぞれの刀に合った鞘を製作します。今回はそんな鞘師の仕事を紹介します。

鞘の製作工程

筒状の鞘の製法と聞けばどのような方法を思い浮かべるでしょうか。

木の中をくりぬいているのかと思う人もいるかもしれません。

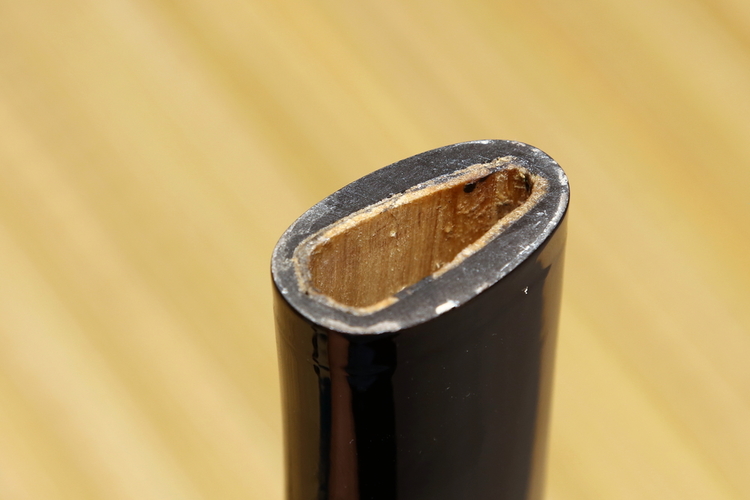

じつは鞘を作る方法は、1本の木の真ん中を縦に割り、内側を刀の形に合わせて削り、2枚の木を貼りあわせるというものです。

木 取り

乾燥させていた木の中から使う木材を選びます。

木地の肌が美しい所を選びます。

板の上に刀身を置いて、線でかたどりをして切りだします。

刀身の形に合わせて3.5cm程度の厚さ、2.3m以上の木を真っ直ぐ切りだします。

続いてこの板を薄い手引きの鋸を使い縦に半分に切り、2枚の板にします。

掻 き入れ

2枚の木の内側を刀の形に合わせてくりぬきます。

内面に刀身の形を描き、のみで大まかに削り、ナイフで横掻きして少しずつ形に沿って削ります。

刀の形によって溝のつけ方が違うので、平のみや丸のみなど様々なのみを使い分けます。

刀の刃先は右か左に曲がっているので、片方にのみ刃が入る刃道を彫ります。

左右の板を2分の1の深さまで削り、木を合わせて、中に油を塗った刀身を差し入れます。

油の付着で刀身が当たっている部分を確かめ、その部分を再度削ります。

これを何度も繰り返して調整します。

刀身が鞘にあたるとそこから錆びてしまうからです。

続いて柄を同じように製作し、最後にはばき(柄と刀身の境目部分の刀身と鞘を固定するための金具)の入るはばき袋を作ります。

はばきも緩ければ簡単に抜けてしまい、きつければ刀が入りにくい、または抜けにくくなってしまうので精密な作業が必要です。

続 飯で糊付け

完成した2枚の板を貼りあわせます。

この時に使う接着剤はご飯粒を練り合わせたもの。

続飯と呼ばれます。

続飯は化接着剤と異なり、刀にダメージを与えません。

また、続飯は簡単に外せるので、鞘の中の掃除や修理をすることができます。

糊付けをした後は鞘を紐でぐるぐる巻いて縛って乾かします。

荒 削り

カンナで外側を削り、丸みのある八角形に整形します。

刀身と柄鞘を固定する目釘穴を開け、仕上げの面取りをします。

トクサの葉で滑らかに磨き上げて完成です。

サンドペーパーで磨くと木の柾目(まさめ:年輪に対し直角に切った時の断面)がつぶれたり研磨粒子が刀を傷めたりしてしまうからです。

白鞘は以上で完成です。

続飯もトクサも昔から受け継がれてきた叡智の極み。

伝統的な技法と確かな職人技により鞘が完成するのです。

理想の鞘とは、刀身が鞘の中でハバキを中心に宙に浮いている状態。

もちろん刀身と鞘の間はごくわずかで、がたつかずピタリと収まる状態です。

これは驚くほど緻密で大変な作業で、その刀と鞘の関係の微妙な関係は、次の言葉にも表れされています。

お互いの性格などが合わないことを「反りが合わない」と言いますが、この言葉は刀身と鞘の反りが合わないことに由来します。

両方の反り具合が合わなければ刀身が入らず、入っても鞘と触れてしまうなどしっくり収まらないのです。

逆に「元の鞘におさまる」は、元のところ、あるいは元の関係に戻るという意味。

日本刀がその刀のために作られた元の鞘にしかうまく収まらないところから来ています。

これらの言葉からも刀と鞘がぴたりと合うことの難しさと大切さが分かります。

拵(こしらえ)の下地の場合

拵の場合は、塗りを考えて少し薄く作ります。

この後、

【鯉口】

刀身を入れる部分

【鐺】

刃先が入る部分

【栗形】

下げ緒を通して帯に固定

【返角】

刀を抜くとき、鞘も抜け出さないように帯にかける留具。鞘の中ほどにある突起

などをはめ込みます。

拵はこの後、塗師や柄巻師など様々な職人により漆や金属などの工芸技術が施されて完成します。

白鞘は鞘師が作りますが、拵は分業制。

鞘師は拵の形を作り、各部品の装着部分の加工を行なうとともに、拵全体の製作や修理も統括します。

鞘師について

以上のように現在の刀剣は刀身と拵、白鞘がセットになっています。

鞘師は古い刀や作刀した美術刀剣を対象に、白鞘や拵を作るのが仕事です。

古い刀でも白鞘に錆が付着して取れない場合、新調する必要があります。

また、拵も劣化するので作り替えが必要ですし、自分好みの拵を求める人もいるようです。

鞘師は約50人いますが、専業の人はその約半数とみられています。

鞘作りの講習会も開かれており、趣味で拵などの鞘を作る人もいるようです。

個々の刀に応じて作られた鞘や拵は、装いも含めた日本刀の第一印象とも言うべき存在。

鞘が刀に沿うように丁寧に作られ、美しいたたずまいを見せれば見せるほど、この中に収まっている刀身への期待感を高めてくれます。

日本刀の鞘師以外の職人について知りたい方は下記記事をご覧ください。

刀鍛冶は、日本刀を作る職人で、刀工、刀匠ともいいます。日本刀とは折り返し鍛錬など日本特有の製造方法で作られた反りのある刀で、平安末期の11~12世紀頃に成立したとされています。以降、これが日本刀の主流になり、時代の変化に応じて様々な形状、種類の刀が作られました。

日本刀の研師には、刀身の断面の姿形を整え、地・刃・棟・切先など一つずつ研磨し刀の切れ味をよくすることに加えて、その刀の持つ本来の美しい姿、持ち味を最大限引き出し、一番よく見えるように表現していく役割があります。この記事では、研師の主な仕事である鍛錬を終えた後の刀の研ぎ方・研磨工程についてご紹介します。

刀身は刀鍛冶が作りますが、それで終わりではありません。その刀身に合わせて鞘を含めた刀装具が作られます。それらの製作は分業制で、その1人がハバキを作る白銀師です。ハバキとは刀身の根元、刀身と鍔の間に装着してある金具。鍔の上に金色の金具が装着してあるのに見覚えのある人も多いのではないでしょうか。

刀といえば、組みひも(糸)で巻いた独特のひし形模様のある、握りの部分の柄(つか)が気になる人もいるのではないでしょうか。柄の巻きや仕様も先人の知恵や工夫のもと、緻密な合理性の上に作られています。これを担うのが柄巻師。その柄巻の工程をご紹介します。

日本刀は優れた武器であると同時に美しい芸術品であり、さらに日本人の精神性を象徴するものとしても受け継がれてきました。古来より武器としての強い信頼と神秘的な美しさを持つ刀剣類には神が宿ると考えられ、江戸時代、日本刀は「武士の魂」を表わすものとなりました。

日本刀の材料になる良質な鋼、玉鋼。玉鋼は純度の高い鉄で、鍛接しやすく、熱することで硬く粘り強くなり、錆びにくく研磨しやすいという特性があります。硬さや靱性が日本刀にぴったりの奇跡の鉄ともいえます。純度の高い脆さが少ない玉鋼を使うことで薄く打ち延ばし、折り返し鍛錬することが可能になりました。

造りこみした鉄の塊を加熱して四角い棒状に叩いて伸ばす作業です。ここでだいたいの刀の寸法や姿形の原型が決まります。刀鍛冶は出来上がりの寸法を考えながら幅、長さ、厚みなどを念入りに調整します。