刀身は刀鍛冶が作りますが、それで終わりではありません。

その刀身に合わせて鞘を含めた刀装具が作られます。

それらの製作は分業制で、その1人がハバキを作る白銀師です。

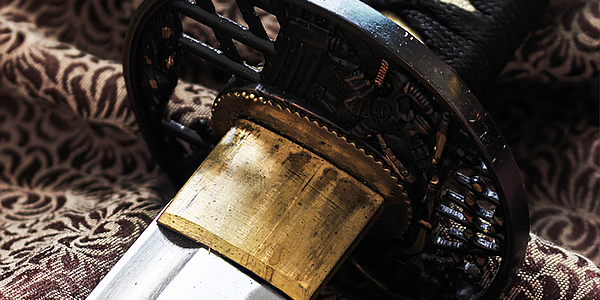

ハバキとは刀身の根元、刀身と鍔の間に装着してある金具。

鍔の上に金色の金具が装着してあるのに見覚えのある人も多いのではないでしょうか。

それが鞘と刀身を固定するためのハバキです(金色とは限りませんが)。

このハバキも刀に合わせたオーダーメイド。

研師は下研ぎした後、白銀師に刀を渡します。

白銀師が刀身に合わせてハバキを作り、刀を研師に戻します。

日本刀の研師には、刀身の断面の姿形を整え、地・刃・棟・切先など一つずつ研磨し刀の切れ味をよくすることに加えて、その刀の持つ本来の美しい姿、持ち味を最大限引き出し、一番よく見えるように表現していく役割があります。この記事では、研師の主な仕事である鍛錬を終えた後の刀の研ぎ方・研磨工程についてご紹介します。

ハバキの役割

このハバキは刀身に直接装着するただ一つの金具。

刀身の根元、刀身と鍔の間に装着します。

ハバキは、刀身が鞘の中で宙に浮いている状態を保つとともに、刀と鞘を固定する役割があります。

鞘に入った刀を鞘ごと逆さまにしても刀が鞘から抜け落ちません。

これはハバキが鞘の内径よりほんの少し大きいため、その摩擦によって刀が抜け出ないようストッパーになっているからです。

逆に抜刀する時は親指でしっかり鍔を押して鞘からハバキを押し出して使います。

つまりハバキは、刀身が鞘の中でぐらつかないように支え、また刀が鞘から抜け落ちないように固定しているのです。

ハバキの素材

ハバキの素材は、江戸時代以前は実用的な銅を使っていましたが、やがて金や銀なども使うようになりました。

銅で製作し、その上に銀や金をかぶせることもあり、これを「着せる」といいます。

江戸時代にはハバキに紋様を入れたり、象嵌や家紋をほどこしたり、二重にして外側に彫刻を施したものも登場しました。

各地方で特徴のあるハバキが作られ、「お国はばき」と呼ばれました。

主に庄内ハバキ、加州(加賀)ハバキ、肥後ハバキなどがあります。

このハバキは消耗品。

何度も刀を砥ぐと刀減りしてハバキと合わなくなるので作り直します。

ハバキの製作工程 白銀師の職人技!

ハバキの作り方は、刀に巻き付けるように折り曲げ、最後に刃側で継目を接着し、刀にはめ込みます。その製作工程を紹介します。

切 り出し

素材となる銅、または金や銀を板状に切り出します。

火 造り

素材を熱して金づちで叩きのばします。

刃に近い部分は後で接着するので薄く、棟に近い部分は棟に合わせて厚めに調整します。

刀に合わせて棟のところで曲げ、棟区が当たる部分を切り落とします。

刀のなかご(柄の中に収まる部分)は刀身より幅が狭く、その境目が区です。

区の両脇はカギ型にくぼんでいます。

その区の棟側が、ハバキに食い込むように、ハバキの棟があたる部分を少し切り取るのです。

鑞 づけ

折り曲げたハバキを刃側で接着します。

これを鑞づけといいます。

つなぎ目に区金という細い金属棒を挿しこみ、酸化を防ぐ硼砂を塗ります。

銀と真鍮で作ったを配し熱して接着します。

二重ハバキを作る場合は上貝をハバキに重ね、再度今までの作業を繰り返します。

鍛 造

接着ができたらなかごにはめ、金づちでたたいて締めながら区の方へ押し上げます。

この工程を鍛造といいます。

薄い金をのせた「金着せ」を行なうこともあります。

仕 上げ

やすり、または鏨で紋様を出します。

白銀師のセンスが問われる部分です。

また、これにより光沢と味わい深さが出ます。

最後にハバキが酸化しないように色揚げをする場合もあります。

これは硫酸銅や緑青などを溶かした液で煮ることで、色出しの役割もあります。

銅は渋く深みのある色味になります。

おわりに

現代の白銀師は20名余りで、鍔を挟むという金具も造ることが多いようです。

刀を鑑賞する際には、ハバキに注目してみてはいかがでしょうか。

刀身にうまくはまっているか、小さな金具の中にどのような美意識が詰め込まれているのか。

これに注目すれば鑑賞する楽しみが増えそうです。

2018年の紅白歌合戦に、「刀剣男士」が出場することで話題になりました。

ここ数年、日本刀に夢中になる刀剣女子と呼ばれる若い女性たちが急増し話題になっています。

このきっかけとなったのが刀剣乱舞(とうけんらんぶ)というブラウザゲーム。

刀剣男士とは、このゲームに登場する擬人化キャラクターの総称です。

2018年の紅白歌合戦に、ミュージカル刀剣乱舞(とうけんらんぶ)の刀剣男士が出演することが決まり話題になりました。刀剣乱舞はブラウザゲームで、歴史的な名刀を擬人化した刀剣男士を集めて育成、強化して戦っていく人気のゲームです。

刀といえば、組みひも(糸)で巻いた独特のひし形模様のある、握りの部分の柄(つか)が気になる人もいるのではないでしょうか。柄の巻きや仕様も先人の知恵や工夫のもと、緻密な合理性の上に作られています。これを担うのが柄巻師。その柄巻の工程をご紹介します。

刀鍛冶は、日本刀を作る職人で、刀工、刀匠ともいいます。日本刀とは折り返し鍛錬など日本特有の製造方法で作られた反りのある刀で、平安末期の11~12世紀頃に成立したとされています。以降、これが日本刀の主流になり、時代の変化に応じて様々な形状、種類の刀が作られました。

刀と言えば、それを入れる鞘も気になる人がいるのではないでしょうか。黒、朱色、金色など色鮮やかで、さらに文様が施されたり、漆塗りの豪華なものまであります。色がついたような鞘をとくに拵といいます。