「ジャパンクタニ」。

世界からそう呼ばれるようになった九谷焼。

九谷焼のふるさとは石川県の金沢、小松、加賀、能美です。

江戸初期、現在の加賀で質の良い陶石が見つかったことから九谷焼の製陶がはじまりました。

その地で突然、窯が閉じられたのは江戸時代中期のこと。

それから80年の時を経て、再び九谷の窯は開かれ、今では様々な作風が生まれ、世界中から愛される磁器となっています。

窯が閉じられる前に作られていたものは「古九谷」として、高価で取引されることも。

九谷焼はその美しさから、日常的に使う器としてだけでなく、芸術品としても高く評価されています。

だからといって、美しい伝統工芸品である九谷焼は敷居が高いと思っていませんか?

もともと九谷焼は器として使って楽しめる伝統工芸品であり、決して敷居が高いものではありません。

まず最初はお皿からはじめてみるのはいかがでしょうか?

特別な日だけでなく、普段も使える素敵な九谷焼のお皿をご紹介します!

ネックレスのような模様が印象的!青蘭色が鮮やかな九谷焼の皿

「吉田屋風」とは緑・青・紫・黄の4色で色どられた、古九谷の塗埋様式を受け継いだ伝統的な作風のことです。

こちらのお皿をよく見ていただくと、この4色で描かれていることがわかりますよね。

まわりのネックレスのような模様は瓔珞紋と呼ばれ、仏教をルーツとしています。

ぐるりと囲む円で描かれた瓔珞紋はお皿を一段と豪華に見せてくれます♪

直径13.7㎝とサイズ的にも来客時の銘々取り皿として使用するのにちょうど良い大きさ♡

素敵なお皿が話のネタとなり、食事の会話が盛り上がりそう!

こちらは石川県能美市のふるさと納税返礼品なので、能美市の応援にもなりますよ。

お気に入りが見つかる!かわいい九谷焼の縁起の良い豆皿が勢ぞろい!

とってもかわいい豆皿が勢ぞろいしました♡

こちらは古九谷の流れを継ぐ青郊窯の作品です。

こちらの窯では古九谷を身近なものにし、かつ鉛を使用しない絵の具を開発を行い、無鉛絵具と模様の転写シートを作り上げたのです!

青郊窯が生み出した転写シートは、シートの繋ぎ目などが一切見えません。

これも職人の技です。

九谷五彩の5色以外の中間色も生み出し、色により深みが増しています。

そんな青郊窯が作ったこちらの全20種類の豆皿は、すべてに名前と意味を持ちます。

一つひとつ、絵柄と名前を照らし合わせるとその意味が見えてきますよ♡

「吉祥」というシリーズ名が示すように全て縁起の良い絵柄となっています。

普段使いにも贈り物にも、お好きな柄を選んでください!

可愛すぎて、思わず全種類買ってしまいそう…。

ムーミンと九谷焼が出会いました!鮮やかな「五彩」で描かれたムーミン豆皿

ムーミン谷の仲間たちが九谷焼の絵柄になりました!

九谷五彩で彩られたムーミン達が松竹梅などをあしらった風景の中、それぞれ個性あふれるポーズで描かれています。

それを額縁のように取り囲む、重厚で華やかな古九谷伝統の絵柄。

甘すぎず、それでいてムーミンの世界観は壊されていないのが素晴らしいですね。

飾り皿としてはもちろんですが、ぜひ器として使ってみてください。

さりげなくお茶うけをのせて、来客時のおもてなしに使ってみましょう♪

きっと会話もはずみますよ。

5人のキャラクターの中からお好きなひとりを選んで購入できますので、ぜひお気に入りのキャラクターをお求めください♡

これぞ古九谷!と思わせる九谷焼伝統の絵柄のお皿たち

石川県九谷焼美術館に展示されている寛永17年(1640年)から慶安3年(1650年)代の古九谷柄を復刻したお皿です。

手がけたのは和絵具にこだわる老舗の青郊窯。

無鉛の和絵具を開発し、九谷焼を飾る器ではなく食事に使える器にこだわった窯元です。

そのため、こちらの豪華な皿もあくまでも食器。

美しすぎて躊躇してしまいますが、実際に取り皿として使って下さいね!

器は使ってこそ、その魅力が最大に引き出されるのですから♪

この重厚な絵柄は青郊窯が開発した転写シートによるものです。

ぼかしやにじみだけでなく、絵具が盛られている様まで再現されている素晴らしい技術です。

重厚な古九谷を毎日の食卓に使って、ちょっと豪華な気分になってみませんか。

贈り物に選ぶならこれ!お祝いにもぴったりな九谷焼の大皿♪

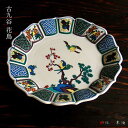

中央に大きく描かれた花鳥が目を引く、直径32㎝の九谷焼の大皿です!

白い余白の中に描かれた小鳥たちは、飛び立つものや木に休むもの、それぞれが柔らかに描かれ、彩られています。

そして花鳥を取り囲む文様。

呉須による緻密な下絵と、九谷五彩による細やかな彩りはまさに美術品。

それらが余白の白を際立たせて、とても豪華な印象になっています♪

約32㎝の大皿は圧倒的な迫力ですね。

こちらは自分使いというよりも贈り物に選んでみてはいかがでしょうか?

大切な方の節目の贈り物、おめでたい日の記念の品にぴったりです♡

どのようなお料理を、どのように盛り付けようか…想像するだけでワクワクしてしまいますね!

おめでたい日の彩りに!すっきりと優しい表情をした九谷焼の皿♪

こちらのお皿に描かれた絵柄は縁起の良い花鳥文♪

九谷五彩の色使い、九谷焼のイメージである重厚さと華やかさが14.2cmというそれほど大きくないお皿に満ちあふれています。

芸術的にも美しいお皿なので、使うのは少々ためらうかもしれませんが、食器として使われることが窯元の願いでもあります。

特別な日の食卓に、とっておきの一枚としてぜひ使ってください。

九谷焼のお皿で花が咲く!他の食器とも見事に調和♪

花詰とは、器の表面を金彩や銀彩を用いて様々な花で敷き詰めた伝統的なデザインのことをいいます。

これは、大正2年(1913年)に金沢の名工・水田四郎氏によって九谷に伝わった技法です。

九谷五彩が彩り鮮やかに使われて、お皿一面にかわいい花が咲いています。

花を金で縁取っているところもポイント。

華やかさが増していますね♡

とても豪華ですが、10㎝サイズの豆皿なので、他の食器と一緒に置いても違和感なく使えそうです。

何枚か揃えて食卓にお花畑を作りましょう。

小さな女の子から好かれそうな一枚です♪

おわりに

以上、伝統的な九谷焼から世界的有名キャラクターとのコラボ企画まで、7選のご紹介でした。

気になるお皿は見つかりましたか?

九谷焼と言うと豪華な古九谷のイメージが強いので「なんとなく敷居が高そう」と思われがちですが、日常的に使えるお皿もたくさんありましたね!

お気に入りのお皿を一枚持つことによって、日々の食卓がより一層楽しくなりますよ。

食器棚のコレクションに九谷焼を加えてみませんか?

自分へのご褒美だけではなく、おもてなしの時に使えば新しい話題のきっかけになるかも。

伝統工芸だからといってあまり気構えないで、食器の一つとして九谷焼のお皿を選んでみましょう♡

九谷焼とは、石川県南部で江戸時代から作り続けられている、色鮮やかな絵付けが施された陶磁器です。九谷焼の特徴である豊かな色彩と繊細な絵柄は、その美しさで国内のみならず世界中の人々から賞賛を浴びてきました。また、昭和50年(1975年)には、経済産業大臣から国の伝統的工芸品として認定されました。

日本の伝統的工芸品として知られる、石川県の陶磁器「九谷焼」。

鮮やかな色絵が特徴の九谷焼は、その華やかさで多くの人々を魅了してきました。

今回は、そんな九谷焼の歴史と技術を受け継ぎ活躍する窯元をご紹介していきます。

窯元によって特徴が異なる、九谷焼の魅力にぜひ触れてみてください♪

九谷焼は、明暦元年(1655年)加賀藩の命により、有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、江沼郡九谷村で開窯したのが始まりです。現在では宮内庁へも納入されるなど、国内外からも広く愛されています。素晴らしい焼き物である九谷焼の中から、今回は今すぐ欲しくなってしまうような素敵なマグカップをご紹介します。

九谷焼は石川県南部で生産される伝統工芸品で、緻密で色彩豊かな色絵が特徴的な磁器です。伝統工芸品の陶磁器というと、少々高価で手が出しにくい…と、思われるかもしれませんが、小さな品でしたら手軽に買えるものもあります。そこで、今回はお手頃なものから、少し高価な物まで、九谷焼の湯呑をご紹介していきたいと思います!

宮内庁を通して海外の著名人への贈答品としてもその名を轟かせる「九谷焼」。九谷焼の絵柄は、九谷五彩といわれる赤・黄・緑・紫・紺青色を基調として描かれます。こうした九谷焼から生み出された、素敵な茶碗をいくつかご紹介いたしましょう!

日本の伝統美が生んだジャパン・ブランドの和食器で、暮らしに素敵な演出をしてみませんか?和食器は和食だけでなく、洋食にもコーディネイトしやすく、盛り付けが映える、モダンでおしゃれなデザインのものも多いんですよ♪今回は、日常使いから大切な方へ贈りたいギフトまで、オススメの和食器をご紹介していきます!

石川県は日本の中部に位置し、カニやノドグロなど日本海の美味しい海鮮が有名です。そんな石川県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている10品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。