石川県の能登半島は古くから漆器作りが盛んな地域でした。

その中でも輪島塗は、漆を丁寧に塗り重ねた堅牢さと金銀が彩る艶やかな装飾で、日本を代表する漆器として知られています。

緻密で丁寧な作業に加えて独自の工夫や伝統の技法などもあり、使えば使うほど奥深い魅力に出会える漆器です。

この記事では、輪島塗とはどのような漆器なのか、その特徴や魅力を解き明かし、歴史、作り方、体験できる場所などをご紹介します。

輪島塗とは

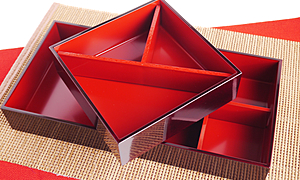

写真提供:石川県観光連盟

輪島塗とは、石川県輪島市で作られる漆器です。

“輪島地の子”という地元で採れる土を漆に混ぜて下地塗りに使うのが特徴で、お椀やお盆、重箱など身近に使われる多彩な製品が生み出されてきました。

丈夫で使いやすいうえに、芸術性も高く、日常に置くことで、日々を豊かにしてくれる漆器です。

艶やかな手触りや華やかさ、長く使い続けられる堅牢さは、120以上の工程を分業制で手掛けるという、熟練の技を結集させた輪島塗ならではのもの。

その伝統と技は、昭和50年(1975年)に通商産業大臣(現在の経済産業大臣)指定の伝統的工芸品に、昭和52年(1977年)には国の重要無形文化財に指定されました。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

石川県は日本の中部に位置し、カニやノドグロなど日本海の美味しい海鮮が有名です。そんな石川県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている10品目をご紹介します。

輪島塗の特徴と魅力

輪島塗の特徴と魅力は「堅牢優美」、独特の下地塗による丈夫さと緻密な加飾による美しさを兼ね備えた点にあります。

丈 夫な下地

丈夫とされる輪島塗の強さを支えるのは、“布着せ”という技法と“地の粉”という材料を使用した、独自の下地塗にあります。

布着せ(ぬのきせ)

“布着せ”とは、お椀の縁など欠けやすい部分に布を漆で貼って補強することです。

地の粉(じのこ)

“地の粉”とは、輪島市内の小峰山でとれる、珪藻土を蒸し焼きにして粉状にしたものです。

珪藻土には小さな穴が多くあり、漆がよくしみ込むため、この地の粉を混ぜた下地漆を何層も塗り重ねることで、頑丈で熱に強くなります。

さらに丈夫にしたい部分には、桧皮箆で生漆を塗る「地縁引き」をして強度を高めるのも輪島塗の伝統技法です。

こうした細かな作業と輪島独自の地の粉を使った下地塗が、なめらかで堅牢な下地を完成させています。

華 麗な装飾

輪島塗の装飾(加飾)技法はいくつかありますが、なかでも「沈金」は輪島で完成したともいわれ、輪島塗の美しさを引き立てる技法です。

沈金は彫った文様に漆をすりこみ、金箔や金銀粉などを埋め込む技法で、彫る角度によっては金銀の模様が浮きあがり、立体感のある華やかな仕上がりになります。

彫りの角度によって金箔が破れたりするため緻密で高度な技を求められ、塗り重ねた漆が厚みを持つ輪島塗だからこそできる技です。

輪島塗の歴史

輪島市のある能登半島における漆の歴史は、縄文時代にまでさかのぼるともいわれています。

それでは、輪島塗の歴史を紐解いていきましょう。

縄 文~室町時代)漆器作りの始まりから輪島塗へ

日本では、古くから漆を生活の中に用いてきました。

能登半島では、三引遺跡からは約6800年前の縄文時代の漆器が出土し、輪島でも平安時代の遺跡から漆製品が見つかるなど、古くから漆器の産地だったことが伺えます。

輪島塗の起源については、室町時代に輪島に来た紀州(現在の和歌山県)根来寺の根来僧が伝えた説や、近くの柳田村にある合鹿碗がルーツであるなど諸説あります。

とはいえ、輪島塗特有の地の粉を使った椀が室町時代の遺跡から見つかったこと、室町時代に輪島に塗師がおり、大永4年(1524年)に現存する最古の輪島塗とされる輪島市・重蔵神社の朱塗扉が作られていることから、室町時代にはすでに輪島塗の原型ができていたと推定できます。

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

江 戸時代)輪島塗が発展

江戸時代初期には、現在のような下地を持つ輪島塗の基礎が確立し、発展していきました。

沈金と蒔絵の技術が開花

江戸時代中期以降、それまで赤漆か無地だった輪島塗に装飾が施されるようになります。

城五郎兵衛という人が中国の技法をまねて「沈金」を考案し、その子の雅水が京都の絵画に学び、完成させました。

また、江戸時代後期には会津から移住した蒔絵師によって「蒔絵」が伝えられ、明治維新後、仕事を失った日本各地の蒔絵師が輪島に移住したことで、蒔絵が発展しました。

塗師屋が各地で販売へ

輪島塗は塗師屋※が全国へ足を運んで販売するという行商制度で、江戸時代に販路を拡大させます。

行商先では「椀講」と呼ばれるグループを募り、みんなが少しずつ出し合ったお金で1年に1人ずつ漆器を手に入れる販売方法をとっていました。

手軽に輪島塗を入手できるため販路拡大に繋がる一方、職人たちも安定した需要を得て輪島塗が盛んになります。

こうした独自の販売ルートを持っていた輪島塗は、明治維新後も大きな影響を受けず、明治時代後期から大正時代にわたり沈金の名工が活躍したこともあり、輪島塗の名声が高まりました。

※塗師屋:塗の仕事を担うとともに、企画から生産販売まで取りまとめた人、または家のこと。

輪島塗の作り方

輪島塗には120を超える工程があり、専門の職人による高度な分業システムをとることで製品の質を高め、効率よく生み出されてきました。

江戸時代後期には、椀木地・指物木地・曲物木地・塗師・蒔絵・沈金を担う「輪島六職」が完成していましたが、今はさらに細分化されています。

それでは、輪島塗の作り方をみていきましょう。

木 地作り

木地は、“木地師”という職人によって手掛けられます。

使用する材料は、お盆や皿など丸いものには漆がなじみやすいケヤキ、ミズメザクラ、トチの木など、お膳や重箱の木地には耐水性、耐久性の高いアテ、ヒノキなどが使われるなど、用途によって使い分けます。

木地は原木を大まかに切り出し、煙でいぶす燻煙乾燥をし、その後1年間、自然乾燥させて水分を飛ばし、ひび割れや変形を防止して使います。

木地作りには、以下の4種類があります。

下 地

「下地」の工程では、木地に漆を塗っていきます。

下地塗は継ぎ目などを補正して木地を保護し、丈夫な漆器を作るための重要な工程です。

破損しやすい部分に布をはりつける“布着せ”を行い、布と木地の間に総身漆※を塗り、平らにします。

輪島地の粉を混ぜた下地漆を、地の粉の粒子の粗いものから細かいものへと変えながら一辺地、二辺地、三辺地と重ねます。

塗るたびに乾燥と研ぎを行うことで、きめ細かく滑らかな風合いになります。

縁には漆を塗り付ける“地縁引き”を施します。

※総身漆:木粉に生漆などを混ぜたもの。

上 塗り

下地の後に中塗りを行い、続いて「上塗り」では上質な漆を数回に分けて塗ります。

ほこりやチリがつかないように外気を断った場所で、最上質の漆を均等の厚さに塗り、最後に回転風呂で反転させながら乾燥させます。

加 飾

上塗りを終えたものに艶出しをしたり、文様を描くなどの装飾を行い、華やかさを演出する作業が「加飾」です。

輪島塗における加飾の主な技法は、次の3つです。

呂色(ろいろ)

上塗りを研炭で磨いて漆をすりこむ作業を繰り返し、鏡のような透明な艶を出す「呂色」は、呂色師の手により行われます。

蒔絵(まきえ)

「蒔絵」は蒔絵師により、漆で器に文様を描き、金銀の粉をまきつけ、その上から漆で塗り固めます。

沈金(ちんきん)

「沈金」は、沈金師がノミを使って文様を彫り出し、その後、漆を塗りこみ、金箔、金の粉などを文様に埋め込みます。

輪島塗の体験施設

輪島塗の作り方を知ったら、自分でも作ってみたくなった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな方にオススメな、輪島塗の体験施設をご紹介します!

輪 島工房長屋

「輪島工房長屋」は、輪島漆器の魅力を身近に楽しめる施設です。

職人の工房もあり、作業を見学できるほか、作品の展示、販売も行われています。

沈金や蒔絵などの加飾体験ができ、漆塗りのパネルや箸に、好みの絵柄で自分だけの作品を作ることができますよ。

※体験料金

・沈金体験:大人2,500円/高校生以下2,000円

・My箸づくり沈金(金)・(彩):各コース 1膳1,500円

・My箸づくり蒔絵:1膳1,700円

※令和5年(2023年)8月現在の情報となります。正式な情報については公式サイトをご確認ください。

石 川県輪島漆芸美術館

「石川県輪島漆芸美術館」は輪島塗の産地にある漆芸専門の美術館で、輪島塗を中心に、日本とアジアなどの漆芸品を所蔵しています。

エントランスホールでは輪島塗の大型地球儀がお出迎え!

常設展では輪島塗の技と歴史を、映像などを使って紹介しています。

沈金の体験では、あらかじめ文様が彫られた箸やスプーンに粉で色を付けていくので、お子さんでも気軽に楽しめますよ♪

※体験料金

・沈金スプーン 色付体験:中学生以下 1,300円/高校生以上 1,700円

・沈金箸 色付体験:中学生以下 1,100円/高校生以上 1,500円

・蒔絵ストラップ 体験:中学生以下 300円/高校生以上 700円

※令和5年(2023年)8月現在の情報となります。正式な情報については公式サイトをご確認ください。

漆 陶舗 あらき

「漆陶舗あらき」は、江戸時代に創業した漆器と陶器を扱う老舗です。

輪島塗をはじめ、ガラス製品や山中塗、九谷焼などさまざまな製品がセンス良く並ぶ、見ているだけで心が浮き立つセレクトショップ。

箸や銘々皿などに自分の好きなデザインを彫り込んで絵付けする沈金体験が楽しめます♪

若女将と輪島塗のお話をしながら、オリジナル作品を作ってみませんか?

※体験料金

・My箸1,100円(税込)

・ミニパネル・銘々皿 各2,200円(税込)

※対象年齢:5歳以上

※令和5年(2023年)8月現在の情報となります。正式な情報については公式サイトをご確認ください。

輪島あえの風冬まつり

「輪島あえの風冬まつり」は、毎年2月に数日間にわたって輪島市各所で行われる冬のイベントです。

その一つ、輪島塗の年に一度の感謝祭「輪島塗のありがとう市」では、漆器の各業者の製品を販売。

お得に漆器が手に入る福袋も毎年好評で、輪島塗を求める多くの人でにぎわいます。

祭りではこのほか、冬の味覚を味わえる食のイベントなどが満載です!

※令和5年(2023年)8月現在の情報となります。正式な情報については公式サイトをご確認ください。

おわりに

石川県輪島市で生産されている輪島塗の特徴や魅力、歴史、作り方、体験場所などをご紹介しました。

120以上の工程を丁寧な分業制で仕上げている輪島塗は、強くて丈夫、使い勝手が良いうえに引き込まれるような美しさを誇ります。

万一壊れたとしても修理して使い続けられるので、一生モノの逸品として愛用できますよ。

機会があれば、一度、手に取ってその魅力を体感してみてはいかがでしょうか。

「石川県の食器」「石川県の器」といえば、多くの人が輪島塗や九谷焼、あるいは山中漆器を思い浮かべるのではないでしょうか。これらは伝統的工芸品の一つであり、昔から多くの人を魅了してきました。石川県には上記以外にも、「金沢漆器」と呼ばれる伝統的工芸品があります。今回は、この美しい「金沢漆器」について取り上げていきます。

霊峰白山の麓、石川県白山市で800年以上に渡って伝え継がれている「牛首紬」をご存知でしょうか?牛首紬は、特殊な繭を使い、昔ながらの手仕事で織られており、日本の三大紬の一つにも数えられています。この記事では、牛首紬の歴史や伝統的な製法、独特の風合いや魅力をご紹介します。

日本庭園の多くが池の周囲を回遊しながら楽しむ池泉回遊式の庭園で、水戸の偕楽園(茨城県)、金沢の兼六園(石川県)、岡山の後楽園(岡山県)の3つは「日本三名園(日本三大庭園)」と呼ばれ、今でも名園として愛されています。今回はこの3つの庭園について歴史や見どころ、アクセスなどをご紹介していきます。

伝統工芸品とは、その地域で長年受け継がれてきた技術や匠の技を使って作られた伝統の工芸品のことを指します。その中でも今回は、北陸や東海といった中部地方の新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、富山県、石川県、福井県の伝統的工芸品73品目を紹介します。

漆器というと、「手入れが大変そう…」や「敷居が高そう…」といったイメージを持ってはいませんか!?

しかし、実は漆器のお手入れはそれほど難しくなく、いくつかのポイントを押さえておけば、他の食器同様に使えるんですよ♪

普段、どんな食器をお使いですか。ずっと触れていたい手触りや口当たりを、食器に感じたことはありますか。食器を変えれば、食卓が変化します。手になじむ優しい漆器は、食器を手にとって食べる日本食のスタイルに非常に適しています。

漆器は日本だけでなく、アジアの広い地域でみられます。中国の浙江省河姆渡遺跡から発見された、約7500~7400年前に作られた木製の弓矢に漆が塗られていたことから、これが最古の漆器とされています。

漆器は大きく分けると「木地」、「下地塗り」、「中塗り・上塗り」、「加飾」の4つの工程で作られます。その工程の中でも、素材や品質によってさらに種類があり、高価なものから安価なものまで分かれています。

日本には漆器の産地が30近くありますが、中でも「山中漆器」は生産額が産地全体の70%を占め、日本一を誇ります。古くから木地挽物技術に優れ、高齢化が進む全国の産地から木地の注文がくることもあり、山中は木地の生産規模でも日本一です。

神奈川県鎌倉市の伝統工芸品として名高い「鎌倉彫」は、800年近い歴史を誇る高級漆器です。経済産業大臣が指定する伝統的工芸品に認定されている鎌倉彫ですが、日本のその他の漆器とはどういう違いがあるのか気になる方も多いでしょう。そこで今回は、鎌倉彫の歴史や特徴、鎌倉彫が作られる工程について詳しくご紹介していきます。

皆さんは、「琉球漆器」という沖縄の伝統工芸品をご存知ですか?

琉球漆器とは古くから沖縄に伝わる漆器で、多種多様な加飾技法が特徴です。

その芸術性の高さから、結婚祝いや生年祝いなどの贈答品として人気がありますが、実は日常生活で使いたくなる品々が豊富にあるんですよ!

竹細工と漆器を合わせた総合芸術の籃胎漆器は、お盆や花入れ、お手拭き置きなど日常の道具として使われています。

とは言っても、籃胎漆器と知らずに使っている方も多いかも知れませんね。実は身近にあるけどあまり知られていない、そんな籃胎漆器についてお伝えします。

最近あちこちのお店で見かけるようになった漆器のお弁当箱。皆さんは手に取られてみたことはあるでしょうか?

それらは一つひとつ職人さんたちの手によって作られます。

時代の流れであらゆるものが人の手ではなく機械で作られるようになっている中、このようにして生み出されたお弁当箱は、私たちに温もりと安心感を与えてくれるはずです。

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

漆を重ね塗りして作り上げる漆器。

その歴史は縄文時代から始まり、器や弓、櫛などに使われていました。出土品も多いことからおそらく日常的に使用されていたようです。それが現在では漆器は主に来客時やお祝い事、お正月など「ハレの日」用の食器として使われることがほとんどとなっています。