青森県の有名なお祭り「ねぶた祭」。

「ねぷた」ともいわれ、7月下旬から8月上旬になると青森県内はねぶた一色に盛り上がります。

歌舞伎のような顔をした大きな人形灯籠が街を練り歩く姿は圧巻の一言で、ぜひ一度は目にしておきたい祭典の一つです。

この記事では、「ねぶた」の由来、ねぶた祭の歴史や特徴、魅力、青森ねぶた祭・弘前ねぷたまつり・五所川原立佞武多といったお祭りの開催内容についてご紹介します!

「ねぶた」の由来・起源

「ねぶた」の由来・起源はいくつかの説があります。

① 平安時代の坂上田村麻呂にまつわる伝説

「ねぶた」の由来の1つは平安時代の征夷大将軍、坂上田村麻呂にまつわる伝説です。

東北征伐の際に敵をおびきだすために大灯籠を造った作戦を、逆に敵がまねて地元で祭りにしていった、というものです。

ところが、史実では田村麻呂は現在の青森県までは討伐に来ていないとされており、この説は数ある田村麻呂の伝説の一つとなります。

② 七夕の農民行事「眠り流し」が変化した説

もう1つの由来は、青森にもともとあった灯籠流しの習慣が変化した、という説です。

青森では、暑さが厳しく農作業の激しい夏である旧暦の七夕の日に、“眠たさ(睡魔)を追い払うため水に流してしまおう”と、「眠り流し」という農民行事が行われていました。

青森の方言で「眠たい」ことを「ねぶたい」というのですが、藁で作った人形や灯籠を「ねむた流れろ」と唱えながら川や海に流していました。

このことから、灯籠を「ねむた」と称し、行事名が「眠り流し」から「ねむた流し」と呼ばれるようになり、方言が転じて「ねぶた」といわれるようになったとか。

また、江戸時代の七夕祭りでは、ねぶたを中心に「ねぶた流れろ」と囃しながら踊り子衆がついて町を練り歩き、最終日にはねぶたを川に流したので、それを「ねぶた流し」と呼んだともいわれます。

なお、「ねぶた」は「ねぷた」ともいわれますが、口語で「ねぷた」・文語で「ねぶた」としていたという説があったり、「ねむた」→「ねぶた」→「ねぷた」と変わっていったなど定かではないようです。

その他、中国の“中元”が起源となったともいわれるなど、「ねぶた」の由来・起源に関しては諸説ありますが、眠たさを追い払う民俗習慣をもとに、さまざまな要素が絡み合って今のねぶた祭りの形に発展していきました。

ねぶた祭の歴史

【「ねぶた」の由来】でも触れたとおり、「ねぶた祭」は民俗習慣がもとになったためか、神社仏閣が主催ではない神様のいないお祭りです。

いまや日本でも屈指のお祭りに発展しましたが、ねぶた祭の歴史はどのようなものなのでしょうか。

江 戸時代:時の藩主も楽しんだねぶた祭

安土桃山時代に“津軽の大灯籠”を豊臣秀吉が見たという説もあるようですが、「ねぶた祭」が記録として登場するのは江戸時代。

弘前藩の藩政を記録した『国日記』で、享保7年(1722年)に当時の藩主がねぶた(祢ふた)を見たという内容が記されています。

この頃には、ねぶた祭はお祭りとして確立されていたことが読み取れます。

現在のねぶたのように大型のものや歌舞伎モチーフのものが出てきたのは、町人文化が栄えた文化年間(1804年~1818年)だとされ、明治時代になると30m級のねぶたが登場するようになりましたが、電線が普及した関係で高さ制限が設けられるようになりました。

ねぶた禁止令にも負けない、ねぶたへの情熱

農作物の不作や、黒船来航による有事などにより江戸時代末期にはねぶた禁止令が出ていたにも関わらず、出して処罰された記録がたくさん残されていたり、明治時代初期には大型のものや手の込んだもの、一人持ちのねぶた以外は禁止されていたものの、数台で運行する合同運行が行われていたらしい記録があったりします。

「ねぶた」がすでに盛んであり、禁止令が出たくらいではやめられないほど地元に根付いていたことが、地域の人たちのねぶたへの強い情熱でよくわかりますね。

現 代:日本最大級の祭りに発展!

平成8年(1996年)には、環境庁(現・環境省)の『残したい“日本の音風景”100選』にも選ばれた現代の「ねぶた祭・ねぷたまつり」は日本最大級の祭りに発展しました。

経済効果200億円超えのビッグイベント

もともと宗教色がなく、参加資格も緩やかだったせいか、多くの団体が参加するようになりました。

そして、表彰制度もあることから参加団体が熱中し、約350万人が集まる日本最大級の熱い祭りに発展していったのです。

その経済効果は日本銀行青森支店が試算したところによれば、直接効果154億円、波及効果84億円、合わせて238億円。

非常に大きな金額ですが、実際はそれ以上あるともいわれています。

例えば、祭りの期間は全国から集まる観光客が宿泊するために、市内と周辺の宿泊施設はほとんど埋まり、宿泊費に加え、食費、お土産代、タクシーやバスの移動費だけで大きな金額が動きます。

地域振興にも貢献するねぶた祭

観光客だけでなく、地元青森市民も祭りに向けて消費活動が活発になり、衣装代やクリーニング代を使ったりします。

もちろん各団体も同様に費用を費やすので、祭り期間中の商店の売り上げは大きく伸びています。

少し見ただけでも、確実に地域振興にも貢献している「ねぶた祭」ですが、経済効果のために行ってきたわけでなく、地域の人たちのねぶたへの情熱が、結果的にこうなった、というのが自然な考え方でしょう。

ねぶた祭の特徴と魅力

青森県の方が情熱を注ぐ、歴史あるねぶた祭の特徴と魅力を語るのに、とっておきのエピソードをご紹介します!

大 英博物館が認める芸術性

ねぶたは針金で形を作り、表面に紙を貼り、色をつけるという構造的にはシンプルなものですが、中には照明を仕込んだり、光を有効に活かすために彩色を工夫したりと、一つひとつの工程には熟練の技が必要です。

そして、各団体が美を競い合ううちに、ねぶたは手の込んだ芸術性の高いものになり、それに伴って「ねぶた師」といわれる専門の制作者が登場してきました。

「ねぶた師」には簡単になれるものでなく、まずは師匠のもとに通って手伝っていくうちに見よう見まねで技術を覚え、ねぶたの作り方だけでなく、美術を見る目も鍛えていきます。

まさに伝統工芸の世界です。

こうして、芸術性を高めていったねぶたは、平成3年(1991年)にロンドンへ遠征した際に、大英博物館の学芸員の目にとまります。

これまでもハワイやロサンゼルスなど、23回の海外遠征を行い、出演依頼が引きも切らない人気者だったねぶたですが、芸術的に評価されたことはありませんでした。

しかし、ペーパークラフト技術の高さがロンドンで評価され、平成13年(2001年)には大英博物館でねぶたが公開制作され、ロンドンの人々をも魅了したのでした。

青森ねぶた祭【青森県青森市】

昭和55年(1980年)に国の重要無形民俗文化財に指定された「青森ねぶた祭」は、秋田の“秋田竿燈まつり”や仙台の“仙台七夕まつり”と並び東北三大夏祭りに称されるお祭りです。

青森市内中心部にて毎年8月2日から7日まで6日間行われますが、すでに8月1日から前夜祭としてイベントが行われ、お祭りムード一色になります。

青 森ねぶた祭2023の開催日程

ね ぶた見物には観覧席をGETしよう!

ねぶたをゆっくり見物するためには、場所取りが欠かせません。

観覧席の3分の1は有料ですが、残り3分の2は早いもの勝ちになります。

無料のエリアでは、午前中から座り込みをしたり、パイプ椅子を並べたりして場所の確保をしている人が多いので、ゆっくり座って見るには、有料の観覧席を手配することが確実かもしれません。

「 ハネト」で参加してみよう!

場所取りをして見るだけではつまらないという人は、「ハネト(跳人)」といって、ねぶたと一緒に動くメンバーになることもできます。

衣裳さえ身に着ければ、誰でも「ハネト」として参加できます。

左右交互にケンケンしながら「ラッセラー、ラッセラー」と掛け声をかけながら進んでいけばよいので、近年では海外から参加される方もいらっしゃるようです。

そして、8月5日の夜に審査が行われ、ねぶた本体、囃子、運行とハネトの出来栄え、この3点が総合的に審査され、順位を競います。

4位までの団体が、7日の海上運行に参加でき、海上花火でフィナーレを迎えます。

ね ぶたの解体

かつて「眠り流し」で灯籠を海や川に流したことの名残なのか、ねぶたは祭りが終わると解体される運命にあります。

そして、秋を迎え、青森の厳しい冬に縮こまることなく、次の夏のねぶたの準備をします。

この繰り返しのなかで、ねぶたが冬を乗り切る情熱となり、生活の一部となって、強く根付いていったのかもしれません。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

実際に青森ねぶた祭を見てみてみたい方はこちらからどうぞ!↓

その他オススメのねぶた祭

青森ねぶた祭の他にも青森県内各所で開催されるねぶた祭ですが、地域ごとに特徴が異なります。

ここでは、その他オススメのねぶた祭として「弘前ねぷたまつり」と「五所川原立佞武多」をご紹介します。

弘 前ねぷたまつり【青森県弘前市】

毎年8月1日~8月7日の7日間、りんごの生産量日本一を誇る青森県弘前市で開催されるのが「弘前ねぷたまつり」です。

享保7年(1722年)には弘前藩5代藩主・津軽信寿も見物したという歴史ある弘前ねぷたには、“扇ねぷた(扇型)”や“組ねぷた(人形型)”などがあり、『三国志』や『水滸伝』などの武者絵が描かれるなど勇壮華麗な雰囲気が特徴で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

「ヤーヤドー」の掛け声が響き渡る中、小型のものから9m超えの大型のものまで、県内最多の総数約80台のねぷたが順に電線などの障害物をかわしながら運行する様は必見!

津軽錦という地金魚を模した提灯のような“金魚ねぷた”もあらゆる場所で飾られているので、ぜひ見つけてみてくださいね♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

弘前市の宿・ホテルをお探しの方はこちらからどうぞ!↓

五 所川原立佞武多(ごしょがわらたちねぷた)【青森県五所川原市】

「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声の中、“たちねぷた”と呼ばれる高さ20m以上、重さ19tにもおよぶ巨大なねぷたが運行されるのが、「五所川原立佞武多」です。

第二次世界大戦の戦火で消失した立佞武多は平成の世に復活を遂げ、電線類の地中移設によりその迫力を十分と発揮し観客を圧倒します。

とくに歌舞伎の演目の“暫”をモチーフとした鶴谷昭法氏作の「暫」は大見得を切る場面を見事に表現されており、必見の立佞武多です!

また、五所川原市にある文化施設“立佞武多の館”では、五所川原立佞武多の常設展示がされているので、お祭り期間外に五所川原へお立ち寄りの際は、足を運んでみてはいかがでしょうか♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

五所川原市の宿・ホテルをお探しの方はこちらからどうぞ!↓

おわりに

青森県が誇るお祭り「ねぶた祭」についてご紹介しました。

ねぶた祭は、現在では全国に広がり、その数は20を超えています。

南は九州から北海道まで展開されているので、青森以外でも見物できるようになってきています。

各地に上陸したねぶたが、独自に発展をしていく日も近いかもれません。

ね ぶた祭以外の東北三大夏祭り

秋田県秋田市で8月3日から6日にかけて行われ、青森のねぶた祭りと同じく、七夕の行事である「眠り流し」がもとになって発展したお祭りです。本記事では、秋田竿燈まつりとはどのような祭りか、またその見どころなどをご紹介します。

仙台七夕祭りは青森のねぶた祭り、秋田の竿燈(かんとう)まつりと並ぶ、東北三大祭りのひとつです。宮城県仙台市で8月6日~8日にかけて行われ、派手な「吹き流し」をつけた3,000本を超える笹かざりが商店街をいろどります。

今回は、青森県のオススメの2泊3日モデルコースと観光スポットをご紹介します!青森県は、豊かな自然に加え、歴史を感じる観光スポットも多く存在しています。面積が大きいため、車がないと観光を楽しめないと思っている方も多いのではないでしょうか?実は、そんなことないんです!公共機関のみでも十分楽しめますよ♪

青森県弘前市にある「弘前城」は、現存する12天守の一つで、重要文化財に指定された名城です。

江戸時代を通じて弘前藩津軽氏の居城となり、現在は弘前公園として整備され多くの人で賑わいます。今回は、そんな弘前城の歴史や特徴、見どころのほか四季折々の景観や周辺の観光スポットなどをご紹介していきます。

こぎん刺しは、江戸時代に津軽地方で誕生した刺し子技法の一つです。今では、気軽に楽しめるように、こぎん刺し用の地布や糸がすべてセットになっているキットも販売されています!図案の刺し方の説明書も入っていて、すぐにはじめられるのが嬉しいポイント♪今回はこぎん刺しキットのオススメ、7アイテムをご紹介します♡

津軽びいどろとは、青森県指定の伝統工芸品であり、昔ながらの宙吹き技法を受け継ぐガラス細工です。日本の風景の一瞬を切り取ったような鮮やかな色彩が特徴で、その美しさに魅了されたファンは国内のみならず、海外からも高く評価されています。今回は、そんな津軽びいどろについてご紹介します!

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

ねぶた祭やリンゴの生産地として有名な、本州最北端に位置する青森県。国民的名曲ともいえる、石川さゆりさんが歌う“津軽海峡・冬景色”の舞台でもありますね。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている1品目をご紹介します。

日本は祭りの盛んな国で、全国各地で多くの祭りが行われています。そして、それぞれが独自性を持つだけでなく、時代とともにスタイルも多様化してきました。例えば、青森のねぶた祭りや仙台の七夕祭りは、宗教行事を伴わないスタイルの祭りで、毎年多くの観光客を惹きつける賑やかなイベントです。

京都の祇園祭りといえば、「コンチキチン」の甲高いお囃子に、豪華絢爛な山鉾(やまほこ)巡行。観光客の多い京都の街が、いっそう人であふれる夏のお祭りです。特に、山鉾行事はユネスコの無形文化遺産にも登録され、毎年数十万人が見物に訪れるそうです。

五山送り火とは、京都市で8月16日に行われる伝統行事です。京都の街を取り囲む山々で、5つの大規模な「送り火」が焚かれ、燃え上がる火で「大」「妙」「法」の文字と「船」「鳥居」の形が描かれます。この記事ではベストスポットや関連行事などをご紹介します。

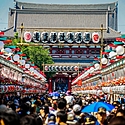

東京の初夏の風物詩、「三社祭」は、浅草神社の盛大なお祭りです。そして、浅草神社の隣にあるのが、雷門で有名な浅草寺で、浅草神社のはじまりも浅草寺と深い関係があります。今回は、三社祭の歴史や神輿のルート、祭りのみどころについてご紹介します。