ねぶた祭やリンゴの生産地として有名な、本州最北端に位置する青森県。

国民的名曲ともいえる、石川さゆりさんが歌う“津軽海峡・冬景色”の舞台でもありますね。

津軽海峡・日本海・太平洋の3海、白神山地や奥羽山脈など豊かな自然に囲まれています。

そんな青森県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている1品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)1月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

津軽塗

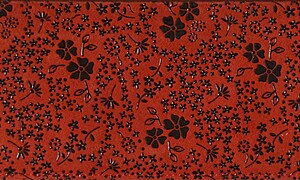

「津軽塗」は、青森県弘前市を中心に作られてきた伝統的な漆器です。

津軽塗の代表的な技法には、

● 唐塗:ヘラを使って漆の斑点模様を施し、漆を重ね塗る

● 七々子塗:魚の卵に似た小紋風の粋な模様

● 紋紗塗:黒漆を用いたモダンな雰囲気のある津軽塗独自の技法

● 錦塗:華やかかつ風格を感じる新しい技法

があります。

主にヒバの木を素地として、漆を“塗っては研ぐ”を繰り返す、 40以上もの工程を経て作られます。

このため、実用に適した堅牢※さと、手作り特有の美しい漆模様が特徴です。

江戸時代中期に、青森県西部を領する津軽藩主・津軽信政が、産業育成のために漆工芸を奨励したことが起源とされています。

※堅牢:物の作りが壊れにくくしっかりと、頑丈にできていること。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

津軽びいどろとは、青森県指定の伝統工芸品であり、昔ながらの宙吹き技法を受け継ぐガラス細工です。日本の風景の一瞬を切り取ったような鮮やかな色彩が特徴で、その美しさに魅了されたファンは国内のみならず、海外からも高く評価されています。今回は、そんな津軽びいどろについてご紹介します!

津軽びいどろとは、「宙吹き」という技法で作られたハンドメイドガラスで、青森県の伝統工芸品にも指定されています。今回は津軽びいどろのオススメの花瓶を厳選してご紹介します。

こぎん刺しは、江戸時代に津軽地方で誕生した刺し子技法の一つです。今では、気軽に楽しめるように、こぎん刺し用の地布や糸がすべてセットになっているキットも販売されています!図案の刺し方の説明書も入っていて、すぐにはじめられるのが嬉しいポイント♪今回はこぎん刺しキットのオススメ、7アイテムをご紹介します♡

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

青森県弘前市にある「弘前城」は、現存する12天守の一つで、重要文化財に指定された名城です。

江戸時代を通じて弘前藩津軽氏の居城となり、現在は弘前公園として整備され多くの人で賑わいます。今回は、そんな弘前城の歴史や特徴、見どころのほか四季折々の景観や周辺の観光スポットなどをご紹介していきます。

今回は、青森県のオススメの2泊3日モデルコースと観光スポットをご紹介します!青森県は、豊かな自然に加え、歴史を感じる観光スポットも多く存在しています。面積が大きいため、車がないと観光を楽しめないと思っている方も多いのではないでしょうか?実は、そんなことないんです!公共機関のみでも十分楽しめますよ♪

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)