南部鉄器は鉄を溶かし型に流し込む、鋳金という技法で作られています。

解けた金属を流し込む型を鋳型といい、2つの種類があります。

1つは生型といい、凝固剤で砂を固めて作る型で、大量生産に向いています。

もう1つは焼型といい、古くから伝わる技法で作られる型で、砂と粘土で作った型を高温で焼き固めて作ります。

今回は、焼型を使用した鉄瓶の製造工程をご紹介します。

デザインの決定

まずはじめに、どのような形の鉄瓶を作るかデザインを決め、図面を描きます。

次に、その図面をもとに木型を作ります。

木型とは図面を左右2等分した形の鉄の板です。

昔、まだ鉄が手に入りにくかった頃は木を使用して作られていたので、その名残で現在も木型と呼ばれています。

鋳型の制作

型 挽き

実型に鋳型の材料となる鋳型砂を入れ、その中心を軸として木型を回転させ鋳型を作ります。

実型とは素焼きのレンガのような素材でできている円筒状のもので、鋳型を作るときの外枠となるものです。

この実型に、荒引き・中挽き・仕上げ挽きと、砂の荒さを3段階に分けて入れ、鉄瓶の表面の肌理が細かくなるよう作っていきます。

仕上げ挽きでは絹真土という、絹で濾したとても目の細かい砂を使います。

そうすることで美しい鋳肌に仕上がります。

紋 様押し、肌打ち

鋳型が乾燥しないうちに、絵杖や絵引きというヘラのようなものや、霰押し棒を使って鉄瓶の表面に浮き出る紋様を1つ1つ手作業で押していきます。

紋様の種類には、南部鉄器独自の紋様と言われる霰や、動物、植物、糸目などがあります。

この紋様の良し悪しが、最終的に完成する鉄瓶の風格や気品を左右するので、陰影や遠近の表現には細心の注意が払われます。

紋様を押し終えたら、次は肌打ちの作業です。

肌内とは川砂に少量の埴汁、(粘土を水で溶いたもの)を混ぜたものを団子状に丸め、鋳型に軽く押していく作業です。

これにより、鉄瓶の表面に独特な味わいのある表情があらわれるのです。

布を丸めたタンポや筆を使って砂を置いていく方法もあります。

型 焼き

肌打ちまで終えた鋳型を完全に乾燥させたあと、約1300度の炭火で焼き固めます。

鋳型の形状や大きさで焼く時間や火力などが微妙に異なるため、職人が長年の経験で得た感覚を頼りに、調整しながら焼いていきます。

中 子づくり

外側の型である鋳型とは別に、内側の型である中子を作ります。

中子とは鋳型用の木型より少し小さい木型で挽きあげた型に、川砂と粘土を混ぜたものを詰めて、突き固めたものです。

この中子と鋳型の隙間の厚さが鉄瓶の厚みになります。

中子は焼かずに乾燥させ、離型剤の役目をする炭の粉を塗っておきます。

鋳込み

まず鋳込みの準備段階として、堅焼きを終えた鋳型に灯油を燃やした煙をかけ、中子を入れ込みます。

煙をかける工程を油煙かけといいますが、これは鋳込んだ鉄の表面に鋳型の表面の砂が付くのを防ぐために行います。

砂や土の融点は約1000度なので、1300度まで熱せられた湯がそのまま鋳型に入ると、鋳型の表面の砂が溶けて鉄瓶の表面についてしまいます。

灯油の煙は熱に強いので、その性質を利用して煙で鋳型の表面を覆うのです。

鉄を溶かす作業は、甑という小型の溶解炉で行います。

甑に風を送り、コークス(石炭を蒸し焼きにすることにより作られる燃料)と鋳鉄を交互に入れて1300〜1400度まで熱し、鉄を溶かします。

この溶けた鉄を湯と呼びます。

とりべという柄杓のようなものに湯を汲みとり、鋳型に流し込んでいきます。

湯を型に流し込む際には、高温のためガスが発生するので、地面に溝を掘りガスの抜け道を作っておきます。

また、鋳型に板を渡して人が乗ることで重しになり、鉄の圧力で鋳型が浮き上がるのを防ぎます。

湯を鋳型に流し込むまでの一連の作業を「吹き」といい、鋳物を作る工程の中では一番華のある作業といわれます。

窯焼き

窯焼き(金気止め)とは冷えて固まった鉄瓶を鋳型から取り外し、中子を壊して取り除きます。

型の合わせ目にできたバリを取り、800〜1000度の炭火で30分程蒸し焼きにします。

この工程は窯焼きといい、酸化被膜をつけることにより鉄器を腐敗から守り、錆を防ぐ効果をもたせるものです。

窯焼きは南部鉄器特有の錆止めの方法で、これが不十分だと金気の出る鉄瓶になってしまいます。

着色、仕上げ

釜焼きを終えた鉄瓶の表面をヤスリ等で整えた後、鉄瓶を300度位に熱し、漆を焼き付けて下塗りをします。

その後におはぐろを塗って仕上げていきます。

おはぐろは酢酸液に鉄のかけらを1年以上漬けた酢酸鉄溶液に、お茶を煮出した汁を混ぜ合わせたものです。

おはぐろに混ぜる茶汁の量によって、黒〜茶の微妙な色の違いが調整できます。

鉄瓶の取っ手部分を鉉といいます。

鉉は鉄瓶本体とは別に、鉉師という鉉を専門に作る職人が作ります。

鉉にも本体と同じ着色を施して、本体に取り付けたら鉄瓶の完成です。

細かな工程までを含めると、その作業数は60以上にも及びますが、主な作業工程に絞ってご紹介させていただきました。

長年の経験による勘が必要な工程も多く、職人として一人前になるには最低で15年はかかるともいわれています。

このように、職人の手作業による数多くの工程を経て、商品としての鉄瓶が作られています。

おわりに

南部鉄器の製品寿命は長く、正しく手入れをしながら使えば100年以上持つものもあるといいます。

また、鉄は資源として再利用可能な素材なので、壊れてしまったとしても、溶かしてまた新しい製品に生まれ変わらせることができます。

体に美味しく、エコロジーで地球にも優しい。

それが南部鉄器なのです。

岩手県の伝統的工芸品である南部鉄器は、主に「盛岡市」と「奥州市水沢」で作られています。最近ではモダンなデザインも増え、海外でも人気となっている南部鉄器について、その魅力や正しい使い方、老舗の工房をご紹介します。

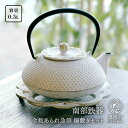

岩手県の伝統的工芸品である南部鉄器。熟練の職人の手から生み出される南部鉄器は、長く大切に使いたいと思わせる魅力に溢れています。この記事では南部鉄器の中でも人気のあるアイテム、「南部鉄瓶」の特徴に加え、選び方や使い方、お手入れ方法などについてご紹介しましょう!

南部鉄器とは、「岩手県南部鉄器協同組合連合会」の加盟業者によって作られている鉄器で、現在は経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されています。今回は、身近な人へのお祝いだけでなく、海外へのギフトにもぴったりの、洗練された南部鉄器の急須オススメ10選をご紹介します。

南部鉄器といえばコンパクトで洗練されたデザインの急須が人気ですが、実は南部鉄器のフライパンも今とても注目されているんです。南部鉄器のフライパンは厚みのある鉄でできており、重いというデメリットもありますが、そんなデメリットが気にならないほどの多くの魅力が詰まっています!

その姿はシンプルで、見るからに頑丈な印象のある南部鉄器。ほとんどの南部鉄器の鍋は、ガス火・炭火・IH調理器などさまざまな熱源に対応しているので、長くいろいろな料理に使うことができます。今回は、そんな南部鉄器の鍋の中からオススメの6点をご紹介しつつ、お手入れ方法をご紹介していきます!

深いツヤのある色合いと華やかな金具がついた、和風のたんす。重厚な美しさに見とれたら、それは「岩谷堂箪笥」かもしれません。岩手県が誇る伝統的工芸品である岩谷堂箪笥は、優れた収納家具として、また和モダンなインテリアとして、長く愛されています。ここでは、その特徴や歴史、種類、製造工程を詳しくご紹介します。

岩手県盛岡市で開催される「盛岡さんさ踊り」は、4日間でおよそ250団体・36,000人が参加するお祭りです。

ギネス世界記録にも認定された、延べ15,000個の太鼓パレードは、一度見たら忘れられないものになるはず。

この記事では、「盛岡さんさ踊り」の歴史や魅力、見どころ、参加方法についてお伝えします!

早池峰神楽は、岩手県花巻市大迫町の大償と岳という2つの神楽座に伝承されている神楽を演じる民俗芸能のことです。早池峰神楽は大変希少性の高い民俗芸能であることから平成21年(2009年)にユネスコの無形文化遺産に登録されました。今回は、早池峰神楽についてご紹介します。

2011年、世界文化遺産に登録された、中尊寺金色堂を有する岩手県。岩手県久慈市はNHK連続テレビ小説・あまちゃんの舞台として、大きな注目を集めました。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている4品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。