平成23年(2011年)、世界文化遺産に登録された、中尊寺金色堂を有する岩手県。

岩手県久慈市はNHK連続テレビ小説・あまちゃんの舞台として、大きな注目を集めました。

多種多様な地形の海岸では、新鮮な魚介類が水揚げされます。

そんな岩手県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目近い伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている4品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)1月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

南部鉄器

「南部鉄器」は、岩手県の盛岡市と奥州市で作られる鉄器の総称です。

江戸時代初期、現在の岩手県中部~青森県東部を領していた南部藩(盛岡藩)が、京都から釜師を招いて茶の湯釜を作らせたことが起源とされています。

そのため、南部鉄器は鉄ならではの重厚感を活かした、質実剛健※で素朴な美しさが魅力です。

※質実剛健:飾り気がなくまじめで、強くたくましいこと。

代表的な製品としては鉄瓶や急須が有名で、近年ではカラフルな色使いやスタイリッシュなデザインのものも作られ、海外でも人気を博しています。

南部鉄器についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

岩手県の伝統的工芸品である南部鉄器は、主に「盛岡市」と「奥州市水沢」で作られています。最近ではモダンなデザインも増え、海外でも人気となっている南部鉄器について、その魅力や正しい使い方、老舗の工房をご紹介します。

岩谷堂箪笥

「岩谷堂箪笥」は、岩手県奥州市江刺や盛岡市で作られる高級和箪笥です。

江戸時代中期に、岩谷堂(現在の岩手県奥州市江刺)の城主の岩城村将が、木工品の商品化に力を入れたことがはじまりとされています。

主な素材はケヤキやキリで、漆塗りの上に堅牢※な金具が取り付けられており、職人の手によって生み出される伝統美と重厚感が特長です。

近年は、現代の生活様式に合わせ、テレビボードやチェストのような商品も作られています。

※堅牢:物の作りが壊れにくくしっかりと、頑丈にできていること。

こちらの記事では、岩谷堂箪笥の種類や製造工程について紹介しています。

深いツヤのある色合いと華やかな金具がついた、和風のたんす。重厚な美しさに見とれたら、それは「岩谷堂箪笥」かもしれません。岩手県が誇る伝統的工芸品である岩谷堂箪笥は、優れた収納家具として、また和モダンなインテリアとして、長く愛されています。ここでは、その特徴や歴史、種類、製造工程を詳しくご紹介します。

秀衡塗

「秀衡塗」は、岩手県平泉町周辺で作られる漆器です。

平安時代末期、奥州藤原氏の武将・藤原秀衡 が、京都から招いた職人に器を作らせたのが起源とされています。

光沢を抑えた漆本来の美しい艶と、金箔などで描かれる“源氏雲”や“有職菱文様”といった華やかな装飾が特徴です。

また、最も堅牢であるといわれる、本堅地という技法を用いて下地塗をしており、割れにくいという実用性の高さも魅力の一つです。

浄法寺塗

「浄法寺塗」は、岩手県盛岡市や二戸市などで作られる漆器です。

名前の由来となっている二戸市浄法寺は、国産漆の一大産地。

良質な漆を用いた、飽きの来ないデザインや質感が魅力です。

浄法寺塗のほとんどが、黒・本朱・溜色の単色で、光沢を抑えた仕上がりになっています。

発祥は奈良時代の神亀5年(728年)頃といわれており、時代の移り変わりと共に変遷を遂げながら、伝統の技が受け継がれてきました。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

金工とは金属に細工をする工芸、あるいはその職人のことを指し、金属を加工して作られる工芸品のことを金工品と言います。日本に金属とその加工技術がもたらされたのは、弥生時代初期、紀元前200年頃のこと。中国大陸・朝鮮半島から伝わった金工技術によって剣や銅鐸、装身具などが作られ、材料として青銅や鉄が使われていました。

指物とは、釘を使わずにホゾや継ぎ手で木材を組み、且つ外側に組み手を見せない細工を施した木工品をいいます。指物と言うよりは和箪笥、和家具と言った方が、想像しやすいかもしれません。

指物と言われる由縁(ゆえん)は、物差しを多用し、木を組んで制作することから来ています。

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

その姿はシンプルで、見るからに頑丈な印象のある南部鉄器。ほとんどの南部鉄器の鍋は、ガス火・炭火・IH調理器などさまざまな熱源に対応しているので、長くいろいろな料理に使うことができます。今回は、そんな南部鉄器の鍋の中からオススメの6点をご紹介しつつ、お手入れ方法をご紹介していきます!

岩手県の伝統的工芸品である南部鉄器。熟練の職人の手から生み出される南部鉄器は、長く大切に使いたいと思わせる魅力に溢れています。この記事では南部鉄器の中でも人気のあるアイテム、「南部鉄瓶」の特徴に加え、選び方や使い方、お手入れ方法などについてご紹介しましょう!

南部鉄器とは、「岩手県南部鉄器協同組合連合会」の加盟業者によって作られている鉄器で、現在は経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されています。今回は、身近な人へのお祝いだけでなく、海外へのギフトにもぴったりの、洗練された南部鉄器の急須オススメ10選をご紹介します。

昔は夏になると必ずといっていいほど、家々の軒先に吊るされていた風鈴。

代表的なのは、ガラス製の江戸風鈴と鋳物製の南部風鈴です。

今回は、岩手県の名産品「南部風鈴」について、その特徴や歴史など詳しく解説していきます。

南部風鈴で有名な工房、数百個もの南部風鈴が奏でる音色が楽しめるイベントも合わせてお伝えします♪

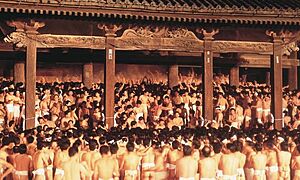

岩手県盛岡市で開催される「盛岡さんさ踊り」は、4日間でおよそ250団体・36,000人が参加するお祭りです。

ギネス世界記録にも認定された、延べ15,000個の太鼓パレードは、一度見たら忘れられないものになるはず。

この記事では、「盛岡さんさ踊り」の歴史や魅力、見どころ、参加方法についてお伝えします!

早池峰神楽は、岩手県花巻市大迫町の大償と岳という2つの神楽座に伝承されている神楽を演じる民俗芸能のことです。早池峰神楽は大変希少性の高い民俗芸能であることから平成21年(2009年)にユネスコの無形文化遺産に登録されました。今回は、早池峰神楽についてご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)