肥後象嵌とは

肥後象嵌とはおよそ400年程前から、熊本県熊本市を中心に作られている金工品です。

象嵌は「象嵌」「象眼」とも書き、「象」は「かたどる」、「嵌」は「はめる」という意味があります。

ものの名前ではなく技術の名称で、その名の通り鉄の板の表面に細い切れ目をつけ象り、その溝に金や銀など別の金属を嵌め込んで、様々なものに装飾を施します。

鉄砲の銃身や刀の鍔に施す装飾として始まり、現在ではブローチや帯留めなどのアクセサリー、小箱や万年筆の装飾など幅広い分野の作品に用いられ、その技術を伝えています。

熊本県のPRマスコットキャラクターであるくまモンのデザインの商品もあるみたいですよ。

肥後の象嵌の作風は、武家文化を反映した上品で奥ゆかしい美・「雅美」をあらわすものです。

※金工象嵌には、肥後象嵌だけでなく京象嵌や加賀象嵌など、いくつか種類があります。

繊細で優美なデザインが特徴の京象嵌、斬新で豪華なデザインの加賀象嵌と比べ、肥後象嵌の作風は、武家文化を反映した上品で奥ゆかしい美・「雅美」をあらわすものです。

地となる鉄には塗料のようなものを一切使わず、故意に錆びさせることで得られる錆色を活かした漆黒色に仕上げます。

重厚感を感じさせる漆黒の地鉄に金や銀で表現される模様は、派手さをおさえた上品な美しさを漂わせます。

後継者不足が懸念された時期もありましたが、熊本伝統工芸館による伝統工芸後継者育成事業により後継者の養成がなされ、現在は10名を超える象嵌師が日々作品づくりに取り組んでいます。

この伝統技術を保存するため昭和38年8月に肥後象嵌技術保存会が結成され、平成15年3月(2003年3月)には肥後象嵌が経済産業省から伝統的工芸品に指定されました。

肥後象嵌の歴史

鉄に金や銀をはめ込む象嵌の技法はシリアの首都であるダマスカスが発祥とされ、日本へは飛鳥時代(592〜710年)にシルクロードを通って伝わってきたとされています。

肥後象嵌の始まりは江戸時代初期(1603〜1680年頃)。

最初に始めたのは林又七(はやしまたしち)という人物であったと言われています。

豊臣秀吉の家臣であった加藤清正が肥後の国をおさめていた頃に、鉄砲鍛冶として仕えていました。

1632年(寛永9年)に加藤家改易(かいえき:大名などの武士から身分を剥奪してその所領や屋敷などを没収する刑罰)の後、代わりに肥後藩主となった細川忠利に召し抱えられます。

又七は京都で布目象嵌の技術を習得すると、銃身に象嵌を施した鉄砲を作るようになりました。

布目象嵌は、鉄の表面に多方向から細い切れ目を入れ、その切れ目に金銀等を打ち込む象嵌技法です。

後に鐔師:刀の鐔を作る職人に転向し、肥後鐔(ひごつば)の制作にあたるようになります。

また、忠利の父である細川忠興は上品で優美な趣を好み、八代に隠居の際鍛治の名匠たちを召し抱えました。

各家はお抱え工として刀装金具制作の技を競い合い、多くの名品を後世に残しました。

このように細川家の庇護の元、肥後象嵌の技術は磨かれ発展していきます。

江戸時代末期(1793〜1868年頃)には、「林又七の再来」と称された名人「神吉楽寿1817〜1884年」の出現により、肥後の金工の名声を不動のものにします。

この楽寿は林派の継承者である神吉家の3代目であり、象嵌や透かしなどの精巧な技術を駆使し、鐔や小道具に優れた作品を残しました。

しかし明治維新以後、廃刀令により刀剣金具の需要がなくなると各家の名工たちの大半も転廃業の憂き目にあいます。

衰退してしまったかのように思われた肥後象嵌ですが、装身具や器具の装飾として技術を応用することで活路を見いだし、その伝統を今に受け継いでいます。

現代では、伝統的工芸品として親しまれているとともに、ファッションやインテリアなどの新しい分野にも進出しています。

金工とは金属に細工をする工芸、あるいはその職人のことを指し、金属を加工して作られる工芸品のことを金工品と言います。

日本に金属とその加工技術がもたらされたのは、弥生時代初期、紀元前200年頃のこと。

中国大陸・朝鮮半島から伝わった金工技術によって剣や銅鐸、装身具などが作られ、材料として青銅や鉄が使われていました。

金工品として世に出ている製品はその製造工程のほとんどが人の手によるもので、熟練の職人により1つ1つ丁寧に作られています。

伝統工芸品でもある様々な金工品の魅力は、その熟練の技を細部にまで見ることで、職人の手の温かみが感じられることでしょう。

肥後象嵌には、鉄の地に布目のような刻み目を入れて金属を密着させる「布目象嵌」や、象嵌する部分を地の部分より深く彫る「彫り込み象嵌」などいくつかの技法がありますが、現在作られている作品はほとんどが布目象嵌の技法によるものです。

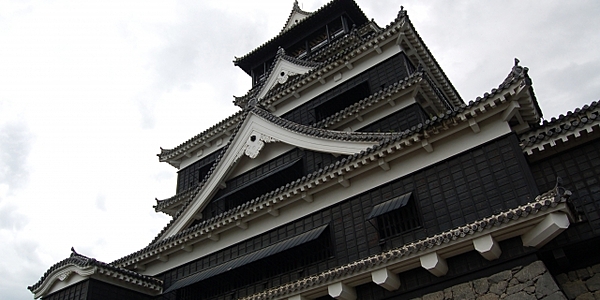

熊本の観光には欠かせない熊本城。鉄壁の城と言われる熊本城は、日本三名城の一つで、重要文化財や他の城では見られない構造など、見どころが満載のスポットということはご存知でしょうか?今回は熊本城の歴史や見どころ、周辺のオススメ観光スポットもあわせてご紹介します!

今回は、熊本県阿蘇エリア周辺のオススメの観光スポットを20選ご紹介します♡熊本県の阿蘇エリアは、阿蘇市・南阿蘇市・小国町などが入った東部のエリアで、大分県・宮崎県に隣接しています。草千里ヶ浜や阿蘇山の観光名所、あか牛やからし蓮根をはじめとしたグルメなど、みどころが満載です♪

熊本県山鹿市で古くから作られ続けている和紙工芸品、山鹿灯籠。

今回は、山鹿灯籠とはどのようなものか、歴史や特徴、制作工程に加え、作り手である灯籠師、山鹿灯籠まつりのほか、実際に目にし、制作体験ができる施設についてご紹介します。

現代の日本では、蒸し暑さを乗り越えるため扇風機やクーラーが必需品となっていますが、実は昔からの道具である「うちわ」が見直されているのをご存じでしょうか?

今回は、京都・丸亀と並んでうちわの三大生産地として名を成す、熊本県の「来民うちわ」をご紹介します。

大自然に恵まれ世界有数のカルデラを持つ「火の国」熊本県は、火山が近いことから、なんと118ヶ所もの温泉が存在します。そんな熊本県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、30品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統工芸品」として指定されている4品目をご紹介します。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた九州地方では、工芸品の素材となる原材料が豊富で、陶磁器(焼き物)や織物、竹細工などさまざまな伝統工芸が発展を遂げてきました。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている38品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。