温暖な気候と豊かな自然に恵まれた九州地方では、工芸品の素材となる原材料が豊富で、陶磁器(焼き物)や織物、竹細工などさまざまな伝統工芸が発展を遂げてきました。

朝鮮半島や中国大陸に近く、古来、貿易の玄関口として栄えたこともあり、海外から多種多様な文化が入り、独自の文化も数多く発達します。

特に“文禄・慶長の役”(1592年~1598年)と呼ばれる豊臣秀吉による朝鮮出兵では、朝鮮に赴いた各大名が朝鮮人の陶工を連れ帰ったことから朝鮮に系譜を持つ多彩な陶磁器(焼き物)が誕生しました。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている38品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)3月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

福岡県の伝統的工芸品

もつ鍋や辛子明太子、博多ラーメンなど美味しいグルメの宝庫である福岡県。そんな福岡県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた40品目以上の伝統工芸品が存在します。経済産業大臣によって福岡県の「伝統的工芸品」として指定されている小石原焼、久留米絣、博多人形、博多織、八女福島仏壇、上野焼、八女提灯をご紹介します。

佐賀県の伝統的工芸品

北はリアス式海岸が続く玄界灘、南は穏やかで波も静かな有明海、異なる表情を持つ2つの海に面した佐賀県。そんな佐賀県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた15品目以上の伝統工芸品が存在します。その中でも経済産業大臣によって佐賀県の「伝統的工芸品」として指定されている、伊万里・有田焼、唐津焼をご紹介します。

長崎県の伝統的工芸品

971もの島を持ち、県の大半が離島や半島から成り立つ長崎県。そんな長崎県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、10品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって長崎県の「伝統的工芸品」として指定されている、三川内焼、波佐見焼、長崎べっ甲をご紹介します。

熊本県の伝統的工芸品

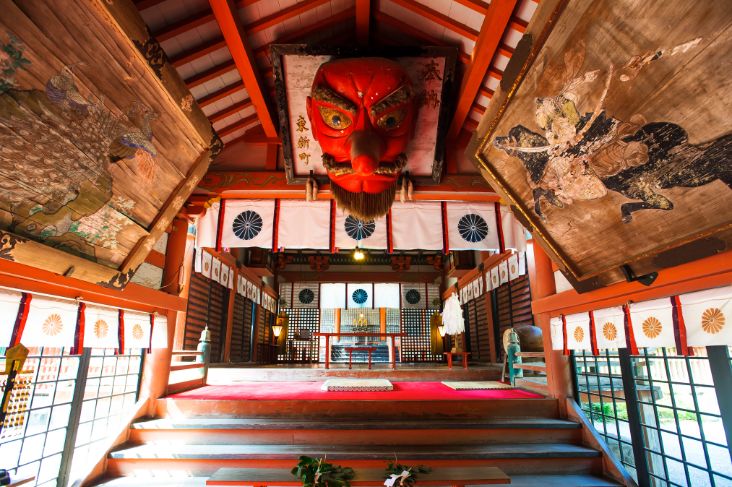

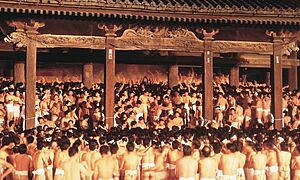

大自然に恵まれ世界有数のカルデラを持つ「火の国」熊本県。火山が近いことから、118ヶ所もの温泉が点在します。今回は、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた30品目以上の伝統工芸品の中でも、経済産業大臣によって熊本県の「伝統的工芸品」として指定されている小代焼、天草陶磁器、肥後象がん、山鹿灯籠をご紹介します。

大分県の伝統的工芸品

100℃近くある7つの源泉をめぐる“別府地獄めぐり”など、温泉好きにはたまらない大分県。そんな大分県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、10品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって大分県の「伝統的工芸品」として指定されている別府竹細工をご紹介します。

宮崎県の伝統的工芸品

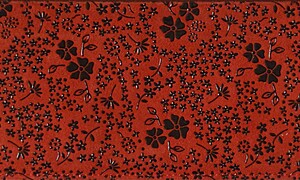

年間の平均気温が約17度と1年を通して温かい宮崎県。自然が豊富で観光地としての見どころも満載。そんな宮崎県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた30品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって宮崎県の「伝統的工芸品」として指定されている本場大島紬、都城大弓をご紹介します。

鹿児島県の伝統的工芸品

自然豊かで、全国の中でも農業県として名高い鹿児島県。そんな鹿児島県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、30品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって鹿児島県の「伝統的工芸品」として指定されている本場大島紬、川辺仏壇、薩摩焼をご紹介します。

おわりに

九州地方の伝統的工芸品を紹介しました。

九州地方には焼き物や織物、提灯、仏壇、象嵌などバリエーション豊かな工芸品が受け継がれています。

九州地方の伝統的工芸品には九州の豊かな自然を素材にしたものに加え、朝鮮や中国から伝えられた海外の伝統を受けたものが多いのも特徴です。

また、陶石が発見されたことから陶器だけでなく磁器も焼かれるようになり、多くの種類の焼き物が生まれました。

九州地方を訪れた際には、ぜひその工芸品にも触れてみてください。

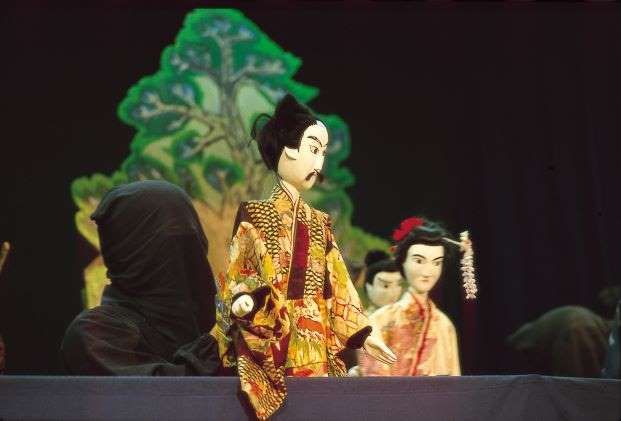

東シナ海と太平洋に囲まれ、日本最南端の有人島が含まれる大小160の島々からなる沖縄県。高温多湿な亜熱帯気候に属し、1年を通して比較的温暖で過ごしやすい地域です。経済産業大臣によって沖縄県の「伝統的工芸品」として指定されている壺屋焼、琉球絣、首里織、琉球びんがた、琉球漆器、三線、八重山ミンサーなど16品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。

火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。

世界中に存在しています。

陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

織物とは、経糸と緯糸を交差させて作る布地のことをいいます。日本の織物は、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる、非常に奥深い工芸品です。この記事では、織物の種類や歴史など、日本各地の織物についてご紹介します。

日本には多くの種類の織物があります。どの織物も素晴らしい技術を使って織られますが、その中でもこの記事では国によって伝統的工芸品に指定されている38種類の織物を紹介します。材料や織り方、染め方など、地域の特性を生かして織り出される布は、どれも独特な個性があるので比べてみると楽しいかも知れません。

指物とは、釘を使わずにホゾや継ぎ手で木材を組み、且つ外側に組み手を見せない細工を施した木工品をいいます。指物と言うよりは和箪笥、和家具と言った方が、想像しやすいかもしれません。

指物と言われる由縁(ゆえん)は、物差しを多用し、木を組んで制作することから来ています。

金工とは金属に細工をする工芸、あるいはその職人のことを指し、金属を加工して作られる工芸品のことを金工品と言います。日本に金属とその加工技術がもたらされたのは、弥生時代初期、紀元前200年頃のこと。中国大陸・朝鮮半島から伝わった金工技術によって剣や銅鐸、装身具などが作られ、材料として青銅や鉄が使われていました。

和楽器とは、古くから日本で演奏されてきた伝統的な楽器のことを指します。和楽器には日本固有の楽器の他、中国などの大陸文化の影響を受けて誕生した楽器もあり、その数は50種類以上。学校の音楽の授業でも、琴(箏)や太鼓に触れることはありますが、和楽器の歴史や魅力については意外と知られていません。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2024年6月15日~19日](/uploads/article/image/1122/eyecatch_24107622-f100-4f1a-a93c-af21c3dbdb58.jpeg)