写真提供:熊本県観光連盟

熊本県は、九州地方に位置する大自然に恵まれた県です。

世界有数のカルデラ※と名高い阿蘇カルデラがあり、古くから「火の国」と呼ばれてきました。

火山が近いことからあちこちに温泉が湧き、なんと熊本県内だけで118ヶ所もの温泉が存在します。

また、平成22年(2010年)に誕生した熊本県PRマスコットキャラクターの「くまモン」は、日本のみならず世界的に人気を博し、関連商品の累計売上高は1兆円を超えるほどです!

※令和3年(2021年)時点

そんな熊本県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、30品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている4品目をご紹介します。

※カルデラ:火山噴火により発生した陥没地形のこと。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)3月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

小代焼

「小代焼」は、江戸時代初期から熊本県北部で焼かれている陶器です。

熊本藩初代藩主の細川忠利が、北九州から熊本に移る際に上野焼の陶工である源七と八左衛門を招き、藩の御用窯を開いたことがはじまりとされ、これまで茶道具や日用食器などが作られてきました。

小代焼の技法の一つに、柄杓で釉薬を勢いよく流しかける“流し掛け”があります。

流し掛けによる釉薬の流れが生み出すダイナミックな模様が、鉄分の多い土で作った力強い器肌に見事にマッチし、独特の風情を生み出します。

なかでも、稲藁を焼いて出た灰を主原料にした藁灰釉の上から、籾殻を燃やして出た灰を主原料にした籾殻灰釉をかける“二重かけ”という技法を用いた作品は、まるで雪が降ったような白だと賞賛されるほどの美しさです。

天草陶磁器

「天草陶磁器」は、熊本県天草地方で生産される陶磁器類のことです。

天草陶磁器の原料には、江戸時代初期に発見された良質な天草陶石が使用されます。

約340年前に生産がはじまった天草陶石を使用した磁器は、透明感のある白い器として知られています。

磁器から約100年遅れて生産がはじまった陶器は、海鼠釉等を使った独特な色味を持つ器が有名です。

天草陶磁器が誕生した当時、江戸幕府の直轄領であった天草の村々が、各地の庄屋※の元で作陶業を行なったことがきっかけで、村ごとに独自の発展を遂げていきました。

現在では、窯元ごとに得意とする技法が異なり、白い色が美しい白磁の内田皿山焼や高浜焼、海鼠釉をかけた水の平焼、窯の炎によって変化する釉薬を基本とする丸尾焼など、個性豊かな品々を楽しむことができます。

※庄屋:江戸時代に村の統治を担った村落の長のこと

肥後象がん

「肥後象がん」とは、熊本県熊本市で作られてきた金工品です。

象がん(象嵌)とは、一つの素材に模様を象った異質の素材を嵌め込む加飾技法です。

象がん発祥の地はシリアだとされ、シルクロードを経由して飛鳥時代に日本に伝わってきたと考えられています。

肥後象がんは、江戸時代初期に林又七という人物が銃身や刀の鍔に装飾を施したのがはじまりだといわれています。

現在では、ブローチなどのアクセサリー、インテリア、万年筆など日用品の装飾に幅広く用いられています。

肥後象がんは、武家文化を生かした重厚感と上品さが特徴で、漆黒の鉄に金や銀で装飾された模様の気品のある美しさが魅力です。

肥後象嵌についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください♪

肥後象嵌はおよそ400年程前から、熊本県熊本市を中心に作られている金工品です。象嵌は「象嵌」「象眼」とも書き、「象」は「かたどる」、「嵌」は「はめる」という意味があります。

肥後象嵌には、鉄の地に布目のような刻み目を入れて金属を密着させる「布目象嵌」や、象嵌する部分を地の部分より深く彫る「彫り込み象嵌」などいくつかの技法がありますが、現在作られている作品はほとんどが布目象嵌の技法によるものです。

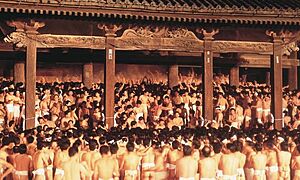

山鹿灯籠

「山鹿灯籠」とは、熊本県山鹿市に伝わる紙細工です。

木や金具は使用せず、灯籠師が和紙と糊だけを使って立体的に組み上げていく“骨なし灯籠”で、細部まで細かい作りが魅力です。

まるで金属のように見える“金灯籠”のほか、建物を模した“宮造り”、“城造り”などさまざまな形のものがあります。

山鹿灯籠の歴史は古く、山鹿に巡幸された第12代景行天皇を、松明を掲げてお迎えしたのがルーツであるとされています。

その後、山鹿の人々は景行天皇を祀った大宮神社をたて、毎年灯火を献上するようになり、室町時代になると松明ではなく紙で作った金灯籠が使用されるようになりました。

現在では、毎年8月に金灯籠を頭にのせた女性たちが山鹿市内を踊り歩く『山鹿灯籠まつり』が行われ、人気を集めています。

山鹿灯籠についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください♪

熊本県山鹿市で古くから作られ続けている和紙工芸品、山鹿灯籠。

今回は、山鹿灯籠とはどのようなものか、歴史や特徴、制作工程に加え、作り手である灯籠師、山鹿灯籠まつりのほか、実際に目にし、制作体験ができる施設についてご紹介します。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた九州地方では、工芸品の素材となる原材料が豊富で、陶磁器(焼き物)や織物、竹細工などさまざまな伝統工芸が発展を遂げてきました。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている38品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。

火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。

世界中に存在しています。

陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

金工とは金属に細工をする工芸、あるいはその職人のことを指し、金属を加工して作られる工芸品のことを金工品と言います。日本に金属とその加工技術がもたらされたのは、弥生時代初期、紀元前200年頃のこと。中国大陸・朝鮮半島から伝わった金工技術によって剣や銅鐸、装身具などが作られ、材料として青銅や鉄が使われていました。

熊本の観光には欠かせない熊本城。鉄壁の城と言われる熊本城は、日本三名城の一つで、重要文化財や他の城では見られない構造など、見どころが満載のスポットということはご存知でしょうか?今回は熊本城の歴史や見どころ、周辺のオススメ観光スポットもあわせてご紹介します!

今回は、熊本県阿蘇エリア周辺のオススメの観光スポットを20選ご紹介します♡熊本県の阿蘇エリアは、阿蘇市・南阿蘇市・小国町などが入った東部のエリアで、大分県・宮崎県に隣接しています。草千里ヶ浜や阿蘇山の観光名所、あか牛やからし蓮根をはじめとしたグルメなど、みどころが満載です♪

現代の日本では、蒸し暑さを乗り越えるため扇風機やクーラーが必需品となっていますが、実は昔からの道具である「うちわ」が見直されているのをご存じでしょうか?

今回は、京都・丸亀と並んでうちわの三大生産地として名を成す、熊本県の「来民うちわ」をご紹介します。

同田貫正国は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、肥後で活躍した同田貫派の刀工・正国が作った刀の総称です。正国は安土桃山時代に肥後を支配した武将・加藤清正の保護を受け、「折れず曲がらず」と称えられる、実戦に強い質実剛健の刀を作りました。今回は、そんな同田貫正国についてご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)