2月といえば寒い時期ですが、正月の関連行事や冬ならではの雪まつり、立春に向けた節分祭など、さまざまな行事があります。

心が高まるバレンタインも楽しみの一つでしょう♡

今回は、ワゴコロ編集部がオススメする令和5年(2023年)2月の全国の伝統行事やイベントをご紹介します。

節分祭・節分会

2月3日は節分です。

立春を迎えたこの時期に、邪気をはらう大豆で「鬼は外、福は内」と唱えながら豆まきをして厄をはらい、福を呼び込む行事である節分祭や節分会が全国各地の寺社仏閣などで行われます。

ここでは、特に有名な節分祭・節分会を紹介します!

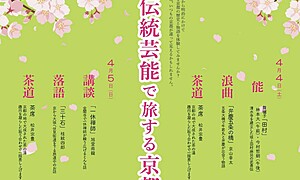

吉 田神社 節分祭(京都府京都市左京区)

室町時代の伝統を受け継ぐ、京都市左京区にある吉田神社の節分祭は、3日間にわたって開催されます。

2月2日の前日祭では、鬼やらいとも呼ばれる“追儺式”が行われ、暴れる赤鬼や青鬼を四ツ目の呪術師である 方相氏に扮した人々が退治する様が披露されます。

節分当日祭となる2月3日の“火炉祭”では、火床に古いお守りなどを納めて焼いて浄めてもらいます。

2月2日と3日は800近い露店で賑わい、京都らしい湯豆腐など飲食系はもちろん、ヨーヨーすくいなどの露店もあり、大人から子供まで楽しめますよ♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

他にも壬生寺や北野天満宮など、京都では各地で節分会や節分祭を開催しているので、ぜひ検索してみてくださいね♪

長い歴史と伝統が息づく古都・京都には、世界的にも名の知れた有名なお祭りから地元の人達によって大切に受け継がれている年中行事まで、さまざまなイベントが1年を通して行われています。そこで今回は、京都で一度は見に行きたいお祭り・行事・イベントを一覧でご紹介します♪

浅 草寺 節分会(東京都台東区)

節分の行事を江戸で初めて行なったともいわれる、東京都台東区のお寺・浅草寺。

浅草寺の節分会は、“観音さまの前に鬼はいない”ということから、「鬼は外」ではなく「千秋万歳福は内」という掛け声をかけるのが特徴です。

夕刻から始まる浅草ゆかりの芸能人の豆まきは、会場が華やかに盛り上がり、福豆を手に入れようと争奪戦に!

七福神が総出の福聚の舞(七福神の舞)も艶やかで、福にあずかりたい方は必見です♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

成 田山新勝寺 節分会(千葉県成田市)

千葉県成田市の成田山新勝寺の節分会では、一般の方による“開運豆まき”と、芸能人などによる“特別追儺豆まき式”が盛大に執り行われます。

不動明王の慈悲心に鬼も改心するため、「鬼は外」とは言わず、掛け声は「福は内」のみで行うのが特徴です。

見どころは、何といっても特別追儺豆まき式で、歌舞伎の市川宗家や大河ドラマの俳優、大相撲の関取など豪華な面々が登場し、境内は観客で大変にぎわいます♪

また、年男・年女であれば豆まきにも参加することができますよ!(申込制)

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

箱 根神社 節分祭(神奈川県足柄下郡箱根町)

神奈川県足柄の芦ノ湖のほとりにある箱根神社の節分祭は、宮中の追儺式と金太郎伝説に由来する“鬼やらい”を合わせたもので、風雅ながら大変ユニークな行事です。

まずは神社で登場する鬼たちを桃の弓と葦の矢で追い払い、坂田金時の豆まきで退散させます。

ここからが見どころの“湖上鬼追い”!

鬼が水上スキーに乗って芦ノ湖を逃げ回り、参拝者は桟橋や船の上から豆を投げつけます。

湖上を颯爽と駆け抜ける鬼への豆まきは、開放感いっぱいで爽快です!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

各 地の節分祭

鬼鎮神社 節分祭(埼玉県比企郡嵐山町)

埼玉県比企郡嵐山町には、全国でも珍しい鬼を祀った鬼鎮神社があります。

寿永元年(1182年)に創建されたこの神社の境内には、金棒や鬼の絵馬が飾られています。

そんな鬼鎮神社の節分祭ですが、豆まきの主役は金棒を持った赤鬼、青鬼などの鬼たち。

なんと、神の使者である鬼神が参拝者の悪魔を払ってくれるのです。

そのため、鬼たちが特設舞台に立ち、「福は内、鬼は内、悪魔は外」と叫びながら福豆やお菓子、ミカンなどを投げます♪

豆まき後は、鬼と記念撮影して強さをいただいてみてはいかがでしょうか?

開催日:毎年2月3日 ※令和5年(2023年)は鬼の豆まきはなし

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

住吉神社 節分祭(広島県広島市中区)

広島県の住吉神社の節分祭では、“焼嗅がし神事”が行われます。

巫女たちが1000匹もの大量のイワシの頭を焼いて大うちわであおぐと、においや煙が境内いっぱいに立ち込め、鬼やその年に世間を騒がせた人、貧乏神などを退散させます。

鬼を追い払った後は、豆まきを楽しみましょう♪

神事終了後は、イワシの頭を柊の枝に刺した“柊鰯”が参拝者に配布されます。

これは鬼の目を突く柊と、鬼の嫌いな鰯を合わせた魔よけです。

開催日:毎年2月3日

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

ワゴコロでは、節分の意味や由来など、より節分への理解を深められる記事を公開しています!

ぜひ、あわせてご覧ください♪

皆さんは「節分」と聞くと何を思い浮かべますか?保育園や幼稚園、小学校で豆まきをして鬼退治をした!なんて思い出がある人も多いのではないでしょうか。今回の記事では、節分とは本当はいつ行うものなのか、由来や歴史、豆をまく理由、行事食などをご紹介します。

さっぽろ雪まつり(北海道札幌市)

「さっぽろ雪まつり」は、昭和25年(1950年)に始まった雪と氷の祭典です。

名物は、北海道札幌市の大通公園に飾られた、大小さまざまな雪で作られた雪像です!

干支や有名観光地の建築物、キャラクターなど、精巧ながら迫力のある雪のアートの世界に圧倒されることでしょう。

夜はライトアップやプロジェクションマッピングで幻想的な光景が広がります♡

すすきの通りの芸術的な氷の彫刻のほか、北海道グルメやイベントも満載で、雪国ならではの楽しさをギュッと詰め込んだお祭りです♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

ワゴコロでは、さっぽろ雪まつりのみどころに関する記事を公開していますので、あわせてご覧ください♪

毎年2月上旬になると、札幌市内に巨大な雪や氷の像があらわれ、まるで街が美術館のように、アートでいっぱいになります。本記事では、世界三大雪まつりの一つである「さっぽろ雪まつり」の雪像ができるまで、みどころなどをご紹介します。

鳥羽の火祭り(愛知県西尾市)

「鳥羽の火祭り」は、愛知県西尾市の鳥羽神明社で行われる、1200年の伝統を誇るお祭りです。

“すずみ”と呼ばれる高さ5mの松明二基をたて火をつけると、火柱が燃え盛ります。

なんと、この炎の中に福男と奉仕者たちが飛び込んで、神木と十二縄を取り出してくるという、見ているだけで熱くなる大迫力のお祭りです!

結果によりその年の天候や豊凶を占うというもので、燃え残った竹で作った箸で食事をすると、歯の病気にかからないともいわれています。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

西大寺会陽(岡山県岡山市東区)

岡山県の西大寺で行われる「西大寺会陽※1」は、修正会※2の結願の深夜、本堂を埋め尽くした1万人の男たちが、御福窓から投下される2本の宝木を奪い合う裸祭りの行事です。

その激しさは男たちの熱気が湯気となって昇り立つほどで、宝木を手に奉納所へ駈け込んだ人が“福男”となり、1年は幸運に恵まれるとされています!

この歴史は古く、室町時代に当時の住職が守護札を出すと希望者が殺到したため、投げ入れたところ奪い合いになったのが始まりなのだとか。

※1 会陽:裸祭りのこと

※2 修正会:正月法要のこと

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

睦月神事(福井県福井市大森町)

「睦月神事(むつきじんじ)」は、福井県福井市大森町にある賀茂神社で4年に一度、五穀豊穣や天下泰平を願って行われる鎌倉時代から続く神事芸能です。

当日は、神社から神輿行列で睦月神事会館まで練り歩き、会館で米俵の上にしつらえた舞台の上でカラフルな花笠衣装を着た子供たちが「さいやいや」や「ささら」など可憐な舞を披露します。

巨大な扇を振る“扇の本”や農作を模した芸能などもあり、華麗で古式豊かな風情を堪能できる、国の重要無形民俗文化財です!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

横手かまくら(秋田県横手市)

「横手かまくら」は、秋田県横手市で行われる水神を祀る小正月の伝統行事で、2月15日・16日には市内各地の会場で、雪を積んで固めたかまくらが80基ほど作られます。

かまくらが闇に浮かぶ姿はメルヘンチックで、かまくら会場を巡るのもオススメ♪

かまくらの中から子供たちが道行く人に声をかけ、甘酒や餅でおもてなしをしてくれます♡

江戸時代の左義長※や雪穴に水神を祀る行事、子供の雪穴遊びが合わさり現在の形になったのだそうです 。

ろうそくの灯火の中、地元の子供たちと語らうひとときは心温まりますよ。

※左義長:雪壁の中で注連縄や門松を燃やし、子供の成長を祝った武家町で行われていた行事

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

各 地のかまくら行事

ここからは、同じ秋田県各地のかまくら行事を紹介します♪

ただし雪で作ったかまくらとは正反対、火まつりともいうべき伝統的な行事です。

六郷のカマクラ(秋田県仙北郡美郷町)

「六郷のカマクラ」は、700年あまりの伝統を誇る秋田県の豊作を願う火祭りです。

2月11日~15日の天筆まつり、鳥追い行事、竹うちなど一連の行事を総称して“かまくら”と呼び、国の重要無形文化財に指定されています。

クライマックスは2月15日の“竹うち”で、長さ7~8mの青竹を南北に分かれた若者たちが激しく打ち合い、豊作を占います。

途中からは、天筆を焼く炎を挟んだ壮絶な打ち合いとなり、竹の音や怒号、歓声が夜空に響き渡る豪壮なお祭りです!

雪不足や新型コロナの感染拡大にともない中止されていましたが、令和5年(2023年)は4年ぶりに開催が決定しました♪

開催日:令和5年(2023年)2月11日(土)~15日(水)

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

火振りかまくら(秋田県仙北市)

「火振りかまくら」は、秋田県仙北市の角館地域に江戸時代から伝わる小正月の華麗な火祭りです。

まずは雪で作られたかまどに火を入れて燃やし、長木に立てた天筆に火をつけます。

続いて火振り!

俵についた縄に火をつけ、縄の端を持って自分の体の周りをグルングルンと豪快に振り回す緊張感いっぱいの火祭りで、無病息災を祈ります。

火の輪が華麗に踊る眺めは壮観ですが、見るだけで満足できない人は火振りかまくらを体験してみては!?

開催日:令和5年(2023年)2月14日(火)

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

実際に火振りを体験したい方は、こちらのページから体験実施会場をご確認ください!

八戸えんぶり(青森県八戸市)

「八戸えんぶり」は、鎌倉時代からの伝統を誇る青森県八戸地方の民俗芸能で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

“えんぶり”とは、冬の間眠っている田の神を揺さぶり起こして魂を込める儀式とされ、その年の豊作を祈る祭りです。

太夫が馬の形をした華やかな烏帽子をかぶり、頭を大きく揺らしながら田植えの動作を踊る、独特の舞に魅了されます。

子供たちの可憐な祝福芸も見どころの一つです♡

期間中は、行列や公演など、至る所でえんぶりを満喫できますよ!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

米川の水かぶり(宮城県登米市)

「米川の水かぶり」は、ユネスコ無形文化遺産にも登録された、800年の伝統を持つ宮城県登米市の火伏行事です。

五日町の男たちが竈の煤を顔に塗り、藁で作った装束を身に着け秋葉大権現に火伏(火災を防ぐこと)を祈願します。

一行は火の神様の使いとなって町に繰り出し、家々の屋根に豪快に桶の水をかけながら、火伏祈願をして練り歩きます。

男たちが纏う藁を屋根の上に投げると火伏せのお守りになるといわれていることから、沿道の人々が争って彼らの装束から藁を抜き取ろうとするのもおなじみの光景です。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。

神社・寺のバレンタインイベント♡

恋 木神社 絵馬奉納祭(福岡県筑後市)

鎌倉時代に創建された福岡県筑後市にある恋木神社は、恋愛場所の神様“恋命”が祀られた神社で、恋のパワースポットとして親しまれています。

恋おみくじを始め、ハートの陶板の恋参道、鳥居にあるハートなど、神社の至る所にハートがあり、恋愛気分が盛り上がりますよ♪

とくに2月はバレンタインの願い事で多数の参拝者が訪れ、バレンタイン絵馬を奉納していきます♡

また、1月下旬頃からは、公式HPに記載されている全国各地の“奉納店”で恋木神社祈願絵馬所が設置されているので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか?

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

愛 染寺 一心絵馬(石川県加賀市)

石川県加賀市の片山津温泉にある愛染寺は、恋愛の神様“愛染明王”をまつる、縁結びのお寺として人気です。

こちらの注目アイテムは、他にはないハートをはめ込む“一心絵馬”です。

赤いハートの裏に願い事を書き、ハートがぴたりとおさまる絵馬本体を探してはめ込み、所定の場所に奉納します。

大きなハート型をした山門もあるお寺で、絵馬の奉納デートを楽しむのもオススメですよ♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

大切な相手に感謝を伝える日として親しまれているバレンタイン♡「毎年、何をあげたらいいかわからない!」と迷っている方もいるのではないでしょうか?そんな方にぜひオススメしたいのが、「和菓子」です!今回は、2月14日のバレンタインにプレゼントしたい、かわいくておいしい和菓子をご紹介します♪

天皇誕生日一般参賀(東京都千代田区)

“天皇誕生日”は、天皇陛下のお誕生日をお祝いする日で、祝日となっています。

皇居における「天皇誕生日一般参賀」は、戦後、昭和天皇の時代に始まり、明仁上皇陛下、そして今上陛下※1は2月23日がお誕生日です。

当日催されるさまざまな祝賀行事の中でも、一般参賀は一般の方も参加可能で、皇居正門の二重橋から宮殿の東庭に入り、祝意を表すことができます。※2

ベランダには天皇皇后両陛下、皇族方がお出ましになり、天皇陛下がお言葉を述べられます。

午後はお祝いの記帳所が設けられます。

※1 今上陛下:「今」の「上(上様)」という意味で、現在の天皇陛下を指す言葉

※2 令和5年(2023年)の一般参賀は事前申込制(1/6に締切済)

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

おわりに

令和5年(2023年)2月に行われる全国の伝統行事やイベントをご紹介しました。

2月は正月関連の火祭りや雪にまつわる行事など、冬ならではのイベントが多い一方で、心が浮き立つバレンタインや立春を告げる節分祭など、春の兆しを思わせる行事もあります。

とくに節分祭は各神社でユニークなものも多いので、立春に向けた伝統の行事を楽しんでみてはいかがでしょうか♪

世界屈指の温泉大国である日本には、古くから多くの人々に愛されてきた魅力的な温泉地がたくさんあります。地元の温泉で日頃の疲れを癒すのも最高ですが、たまには全国各地の温泉へも足を運んでみませんか?今回は、全国のオススメ温泉地を厳選してランキングでご紹介します♪

戦国時代から江戸時代にかけて、武将たちが居住し、戦闘のための要塞でもあった日本のお城。武将たちが実用的な機能と美観を両立するべく精魂注いだお城は、今では日本を代表する観光スポットとして人気を集めています。ここではそんな数多く残る日本の城のなかから、一度は訪れたい名城をランキング形式で15城ご紹介します!

「良くない縁をスパッと断ち切りたい」「病気との縁を切りたい」「◯◯が辞めたくても辞められない・・」こんな悩みをお持ちの方にオススメしたいのが、縁切り神社・お寺への参拝です。この記事では、“悪縁”をバッサリ切ってくれると話題の寺社を「オススメ!最強の縁切り神社・お寺ランキング20選」と題して紹介していきます。

1月は、全国各地で年の始まりを祝う伝統行事が多く催されます。「とんど」「左義長」または「道祖神まつり」と呼ばれる正月の火祭りをはじめ、裸参り、福を呼ぶうそ替(かえ)神事、さらにだるま市やランタンフェスティバルなど、ワゴコロ編集部がオススメする1月の代表的な行事19選を紹介します♪

日本各地には、地域の民俗や風土に合わせた、さまざまなお祭りや行事が伝えられてきました。特に、1年の締めくくりに当たる年末の12月は、新年を迎える準備を進めるため、伝統的な行事が数多く行われます。今回は、ワゴコロ編集部がオススメする12月に催される全国の伝統行事18選をお届けします!

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

日本の年中行事は、長い歴史と伝統の中から生まれ、古くから現在まで変わることなく大切に守り伝えられてきた日本の財産です。各行事の歴史や意味、その特徴や楽しみ方を知ることで、より深い魅力を感じることができます。

![[PR]【大分県】別府竹細工の旅~温泉だけじゃない!別府の魅力をレポート~](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1101/eyecatch_96e1c509-6186-4da4-98ca-e6a5e5b3534f.jpeg)