お正月といったら、おせち料理!

毎年当たり前のように食べているおせち料理ですが、なぜ年明けにはおせち料理を食べて新年を祝うのでしょうか?

また、いつの時代から重箱に詰めるようになったのでしょうか?

この記事では、おせち料理の歴史や重箱への詰め方の作法、それぞれの料理に込められた意味や願い、由来を紐解いていきます。

意味を知ってからいただくおせち料理は、また格別の味わいになりますよ。

おせち料理とは

おせち料理の“おせち(御節)”とは、何かをご存じでしょうか?

弥生時代、日本には中国から稲作をはじめとする多くの文化が伝わってきました。

その中に“五節句”というものがあります。

田植えや稲刈りなど、農作業をはじめる基準になる日を定めたものです。

これらの風習は日本に伝わった後も続けられ、新たな季節のはじまりを祝い、神様に今までの無事を感謝し、次の豊作を祈り、お供え物をするようになりました。

これが、おせち料理のはじまりだといわれています。

おせち料理の歴史

奈 良時代以降、節目の祝い料理へと発展

奈良時代、中国から伝わってきた五節句は、宮中行事として発展していきます。

五節句とは、

・1月7日(人日・じんじつ)

・3月3日(上巳・じょうし)

・5月5日(端午・たんご)

・7月7日(七夕・たなばた、しちせき)

・9月9日(重陽・ちょうよう)

を指し、節会といわれる祭祀が営まれるほか、祝い料理が用意されるようになりました。

当時は一つの皿の上に一種類の料理をうずたかくドーム型に盛り付ける、高盛りというスタイルが主流でした。

豊かな自然に恵まれている日本には、昔からその季節の旬の食材や味わいを大事にしながら、祭事や行事に伝わる伝統的な行事食があります。1年を通して日本人の暮らしと共にある主な和食の行事食は下記の通りです。

庶 民に広まった江戸時代

江戸時代になると、幕府により五節句が正式に式日として制定され、庶民へと広まっていきます。

やがて年に5回あった節句は少しずつ姿を変え、年のはじめの1月1日が重要視されるようになりました。

おせち料理の種類と秘められた意味

最近のおせち料理は和洋中を問わず、各家庭や料亭によるオリジナルがあり、その品数は無限にありますが、伝統的なおせち料理の品数は30種類前後といわれています。

今回は、その中から全国的に作られる代表的な品と、その意味をご紹介します。

野 菜おせち編

たたきごぼう

まっすぐに地中深く育つごぼうは、家の礎がしっかりと固まり、家庭が落ち着き、円満であることの象徴とされています。

黒豆

黒い色が邪気を払うとされていること、また、黒豆のように日に焼けるまでマメに働く、炊いた黒豆のようにシワがよるまで健康で長生きする、という意味があります。

筑前煮

筑前煮の材料のレンコンは、たくさんの穴があいていることから将来を見通すことができ、またその花である蓮は、仏様のおられる極楽の池に咲く花として縁起の良い野菜とされています。

このほか、ごぼうやにんじん、大根など根野菜を多く使うことから、大地にしっかりと根を張り、家内安全を祈るほか、材料名に「ん」という文字が多く付くことから、「運」が付き、縁起が良いとされています。

昆布巻き

昆布は、養老昆布に通じ、不老長寿を表す縁起物だといわれています。

また、子生の字を当てて子孫繁栄の願いが込められています。

紅白なます

紅白なますとは、にんじんや大根を甘酢に浸けたものです。

日本ではおめでたいとされる紅白の色で吉事の水引を意味します。

また、大根やにんじんといった根野菜を使うことで、しっかりと大地に根を張り、家内安全という意味もあります。

魚 介類編・その他

海老(エビ)

エビは茹でる・焼くなど、加熱すると丸まる性質があることから、腰が丸くなるまで健康に長生きするという願いが込められています。

また、茹でると華やかな赤と白に染まることから縁起物であるともいわれています。

鰤(ブリ)

ブリは、関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリと、成長に合わせて名前が変わることから出世魚と呼ばれ、“出世”を“出生”とかけて縁起の良い魚とされ、おせち料理のみならず、おめでたい席には欠かせない魚とされています。

鯛(タイ)

七福神の恵比寿様も抱えておられるタイは、日本人にはとても大切な魚の一つですね。

「めでたい」と「めで鯛」との語呂合わせ、また、赤くて均整のとれた容姿から、ブリと並び、祝いの席には欠かせない魚とされています。

数の子

ニシンの卵である数の子は、数の多さから子孫繁栄を願っておせち料理に利用されています。

また、ニシンが二親という言葉に通じ、夫婦円満、家庭円満の願いも込められています。

田作り

イワシをはじめとする雑魚は、かつて田畑に入れる高級な肥料であったことから、五穀豊穣を祈願しているという説があります。

また、田作りのことを「ごまめ」と呼ぶことから、こまめに動きよく働く、という意味が込められています。

伊達巻

魚のすり身と卵、砂糖などを混ぜてふんわりと焼き、渦巻き状にまとめたものを伊達巻きといいます。

くるくると巻かれた姿が、巻物(書物)に似ていることから、学業成就の願いが込められている、という説、華やかな黄色が伊達(派手・目立つ)で、豪華さを表す、また、卵を使用することで子孫繁栄を意味する、という説があります。

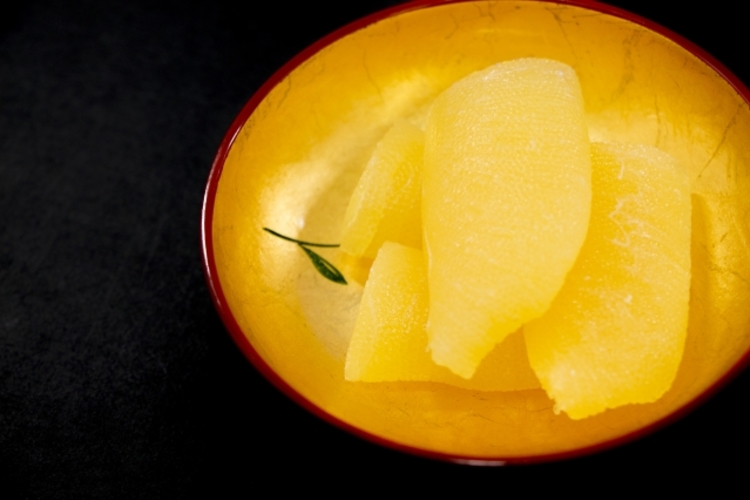

金団(きんとん)

サツマイモや栗を、クチナシの実で黄金色に染め上げて作る金団は、金運を意味し、商売繁盛、金運・財運の上昇を意味します。

また、材料に含まれる栗は、古来より「勝ち栗」といわれ、「勝負に勝つ」縁起が良い食べ物とされていました。

お せち料理を重箱に詰めるようになったのはなぜ?

始まりは江戸時代の茶屋

重箱に料理を詰めるスタイルは、一部貴族の間では、室町時代頃には確立されていたようです。

江戸時代後期になると、お茶屋で出されていた重箱に料理を詰めるスタイルが庶民の間でも広まり、おせち料理の主流となっていきました。

ちょうどその頃、全国の各産地にてお重の製造が本格的になったこともあり、蒔絵や漆塗りの豪華なものから木彫を施したものなど、工芸品ともいえる、さまざまなものが作り出されました。

重箱の詰め方には決まりがある

このようにして広まったおせち料理ですが、詰め方には決まりがあります。

現在一般的な、3段重の場合をご紹介しましょう。

一段目の壱(一)の重には、酒の肴や甘いものを中心に、前菜となるものを詰めます。

二段目の弐(二)の重には、酢の物やメイン料理を詰めますが、魚介類のほかに肉料理を作った場合もここに入れます。

三段目の参(三)の重には、子孫繁栄を願う里芋などの縁起物などを使い、彩りを考えバランス良く詰めます。

地域によって詰め方が異なるものもあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

なお、各段に詰める料理の品数は「割れる数」、つまりは偶数ではなく、奇数を用意するのが一般的です。

どうしても偶数になってしまうときは、南天や松葉などの添え物を用意して、奇数になるように調整しましょう。

おわりに

今まで何気なくいただいていたおせち料理。

私たち日本人が古くから大切にしてきた、神様への畏怖、祀り事とともに発展してきたものが、いつしか身近なものになり、子孫繁栄や健康長寿を願う食べ物へと発展していきました。

食の多様化で、今や和洋中を問わず豪華な料理が詰められるようになりましたが、本来は簡単なレシピで作ることができるものが多くあります。

おせち料理のうちの数品程度を、ご自身で作ってみませんか?

お正月とは、実はいつまでと言い切ることはできず、1月いっぱいを正月と呼ぶこともあれば、門松を飾っておく期間(=松の内)を正月と呼ぶこともあり、考え方は地域によって異なります。この記事では、お正月とはどのようなものか、その意味と由来や、お正月の期間について、飾りや食べ物などお正月に関する基本的な知識を紹介します。

お節と並んでお正月に欠かせないお雑煮。地域により味付けや具材、お餅の形が違っているのをご存知でしたか?お雑煮は日本の伝統的な料理の一つですが、どうしてお正月にお雑煮を食べるのでしょうか?この記事では、お雑煮の由来や意味、関東風と関西風のお雑煮の違い、各地のお雑煮の特徴について解説します。

お正月にいただく独特の香りが心地よい「お屠蘇」。

今回はお屠蘇の名前の由来や、いったい何が入っているのか、屠蘇器の使い方や飲み方の作法について解説していきます!

また、お屠蘇にまつわるお話や、子供でも楽しめるノンアルコールのお屠蘇風ドリンクの作り方もご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください♪

皆さんのお家では、お正月に自宅の神棚や玄関、床の間などに鏡餅を飾っていますか?お餅といえば昔は高級品であり、特におめでたい「ハレの日」に食べられていました。そんな、ハレの日の一つでもあるお正月に食べられるのが鏡餅。

お正月休みが終わってようやく日常に戻りかけた頃に食べる、七草粥。この七草粥、どのようなきっかけや目的で、いつ頃から食べられるようになったかはご存じでしょうか?今回は、七草粥の由来や七草の意味、レシピについてご紹介します。

日本は南北に細長く、四季の移り変わりが感じられる、たいへん自然に恵まれた国です。そして、日本の各地域(土地)に生まれた独特の食文化も、これらの地理的な特徴や美しい自然と共に生まれてきました。

農林水産省によると、日本人は昔から「自然を尊ぶ」という気質に基づいて「食」に関する社会的な慣習を年中行事と共に行ってきました。

世界各地で和食の食材やメニューは注目されていますが、和食文化に伴う慣習までは知られていません。

そのため、日本人にとっては当たり前の慣習でも、海外の方にとっては文化の相違を感じたり、驚いたりすることがあります。

今回は、和食文化の中で海外の方が驚く事や慣習をご紹介します。

冬の肌寒さが和らいで来る頃、店先ではひな人形やひな祭りのお菓子をよく見かけるようになりますよね。

ひな祭りは、ひな人形を飾ってお祝いする女の子の節句・・・ということは何となく知っている人も多いと思いますが、ひな祭りの由来や風習はどのような歴史を辿ってきたのでしょうか。

ゴールデンウイークももう終わり……、憂鬱な気分になる人も多いのではないでしょうか。しかし、そんな時期に子どもの一大イベント「子どもの日」があります。「端午の節句」とも言いますよね。今回は意外と知らない、端午の節句にまつわる知識についてご紹介していきます。

祝日の中でも耳にする機会が多い「こどもの日」ですが、一体どんな日なのか、どのように祝うのか、実はよくわからないという方もいるのではないでしょうか?この記事では、そんな「こどもの日」について意味や由来、端午の節句との違いやお祝いの仕方を解説していきます!

7月7日は七夕ですね。日本で育った人ならば、短冊に願い事を書いたことが一度はあると思います。大人から子どもまで馴染みの深い七夕ですが、意外にも「日本の七夕」には複雑な成り立ちがありました。

重陽の節句とは、いったいどんな日なのでしょう。現代では影が薄く、忘れられがちな重陽の節句。実はとてもおめでたい日なのです。今回は重陽の節句の意味や過ごし方について、簡単に紹介していきます。