重陽の節句とは、いったいどんな日なのでしょう。

現代では影が薄く、忘れられがちな重陽の節句。

実はとてもおめでたい日なのです。

今回は重陽の節句の意味や過ごし方について、簡単に紹介していきます。

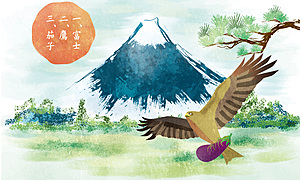

重陽の節句の意味

重陽の節句は9月9日です。

五節句の一つであり、別名を「菊の節句」といいます。

なぜかというと、寿命を延ばす力があると信じられていた菊を用いて、長寿や無病息災を願う行事が行われるからです。

毎年秋になると各地で菊人形展が催されますが、皆さまは、実際に見に行ったことはあるでしょうか。菊人形のことを、少し怖いと思っている人も多いのかもしれません。しかし、それは菊人形のことをよく知らないからかもしれません。

中 国の行事が由来

重陽の節句の起源は、中国の行事に由来します。

中国では、9はとても縁起の良い数字とされています。

古代中国では、奇数は縁起の良い「陽数」とされ、中でも1~10の間で最大の陽数である9は最高に縁起が良いのです。

そんなおめでたい9が2つ重なる(=陽数が重なる→重陽)9月9日は、とても縁起の良い日というわけですね。

そこで中国では9月9日、丘や山に登り(この日、高台に行くと幸運が訪れると考えられているため)、菊酒(後述)を飲んだりして邪気を払うなどの風習が生まれたのです。

日 本に伝わったのは平安時代頃

この風習は平安時代の日本に伝わり、貴族の宮中行事(重陽の節会)となりました。

菊を眺める宴を開き、さらに菊酒などを飲むことで厄払いや長寿祈願をしたのです。

さらに女官の間では「菊のきせ綿(菊綿)」という、前夜に菊の花を綿で覆っておき、朝に湿った綿で体を拭く風習が流行しました。

そうすることで、若返ると信じられていたそうですよ。

お正月といったら、おせち料理!毎年当たり前のように食べているおせち料理ですが、なぜ年明けにはおせち料理を食べて新年を祝うのでしょうか?また、いつの時代から重箱に詰めるようになったのでしょうか?この記事では、おせち料理の歴史や重箱への詰め方の作法、それぞれの料理に込められた意味や願い、由来を紐解いていきます。

重 陽の節句にひな人形を飾る!?

江戸時代になると、重陽の節句は庶民の間でも親しまれるようになりました。

当時の人々は重陽の節句に、なんと桃の節句で飾ったひな人形を飾っていました。

虫干し(風を通して虫やカビを防ぐこと)と同時に、人間の姿をしたひな人形を大切にすることで、持ち主の不老長寿を願ったのだそうです。

3月3日の桃の節句、つまり雛祭りは、一般的には雛人形を飾り女児の健やかな成長と幸せな行く末を祈るお祭りです。

一昔前なら、大家族の一戸建てでは雛人形も5~7段の雛段を用意し、最上段にはお内裏様(おだいりさま)とお雛様が鎮座(ちんざ)、下段には三人官女や五人囃子などが設(しつら)えられ、豪華さを演出していました。

く んち祭り

さらに九州では、重陽の節句を「お九日」と呼び、収穫祭を行うようになりました。

ちょうど作物の収穫の時期に重なりますからね。

有名な「長崎くんち」も旧暦の9月9日頃にあたる、10月に開催されています(写真は、佐賀県唐津市にある唐津神社の秋季例大祭である、唐津くんち)。

重陽の節句の楽しみ方

それでは重陽の節句は、いったいどのように過ごせば良いのでしょうか。

菊 づくし

菊の節句というくらいですから、やはり菊のパワーにあやかりましょう。

菊を眺めながら「菊酒」を飲むと、長寿になると言われています。

本来、菊酒は食用菊を焼酎や日本酒に漬けてつくりますが、お酒に花びらを浮かべるだけでも素敵です。

他にも湯船に菊を浮かべた「菊湯」に浸かったり、枕に菊の花びらを詰めた「菊枕」で寝たりする風習もあります。

この時期になると各地で行われる、菊の品評会(菊合わせ)に足を運ぶのも良いですね。

日本には毎月、菖蒲湯やゆず湯など、各月にちなんだ薬草や植物を入れる、季節湯という習慣があります。季節湯は日本の風土や伝統を由来としたものが多く、四季の移り変わりを肌で感じながら楽しむことができるのもその魅力です。今回は、12ヶ月の季節湯それぞれの由来と歴史・効能・作り方について詳しくご紹介します♪

重陽の節句の食べ物

重陽の節句は、収穫の時期とも重なります。そこで重陽の節句の祝い膳には、秋の味覚が並びます。

菊 モチーフの菓子を食べる

重陽の節句の頃になると、菊をモチーフとした和菓子が販売されます。

普段は和菓子を食べないという方も、可愛い菊の和菓子を召し上がってみてはいかがでしょうか。

実りの季節、秋。和菓子の素材となる小豆、栗、芋なども、秋が収穫期です。そのため、秋の和菓子には栗や芋を使ったものがたくさんあります。今回は、そんな秋の和菓子をご紹介します。

栗 ご飯を食べる

江戸時代、重陽の節句に栗ご飯を食べる風習が生まれました。

そのため重陽の節句は「栗の節句」とも呼ばれています。

秋が旬の栗をたっぷり入れて炊き込んだ、食べてほっこりできる「栗ご飯」。

晩秋の季語、そして9月9日の重陽の節句の行事食でもあり、秋になったら一度は味わいたいおめでたいご飯です。この記事では、神保町で料理屋を営む女将さんに監修いただき、炊飯器で簡単に炊ける栗ご飯の作り方とアレンジレシピをご紹介していきます♡

茄 子料理を食べる

「おくんちに茄子を食べると中風(発熱・悪寒・頭痛など)にならない」という言い伝えがあります。

そこで重陽の節句には焼き茄子や茄子の煮びたしなど、茄子料理を食べて、不老長寿や無業息災を祈ってみてはいかがでしょう。

日本は南北に細長く、四季の移り変わりが感じられる、たいへん自然に恵まれた国です。そして、日本の各地域(土地)に生まれた独特の食文化も、これらの地理的な特徴や美しい自然と共に生まれてきました。

農林水産省によると、日本人は昔から「自然を尊ぶ」という気質に基づいて「食」に関する社会的な慣習を年中行事と共に行ってきました。

おわりに

長寿や無病息災を願う「重陽の節句」。

9月9日は陽数が重なることから、とても縁起の良い日です。

今ではかなり影の薄いものになってしまった重陽の節句ですが、菊の長寿パワーにあやかることのできる、大変ありがたい日だったのですね。

特に菊酒を飲むと風流な気分を味わえますので、ぜひ作ってみてください!

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

最近は、各地でおしゃれなお月見のイベントも増えているようです。見るなら、絶対に中秋の名月がいいですよね?

ですが、ちょっと待ってください。中秋の名月って何ですか? 今回は知っているようでよく知らない、中秋の名月にまつわる基礎知識について簡単にご紹介します。

お彼岸は、春のお彼岸と秋のお彼岸の2つがあり、どちらもご先祖様を敬う期間です。お彼岸に行うことといえば、お墓参りが一般的ですが、実はその風習が日本で生まれたものとご存じでしょうか?今回は、そんな秋のお彼岸とはどういった風習でいつの日程なのか、過ごし方や食べ物などをご紹介します。

「立秋」とは、毎年8月8日頃から次の節気の「処暑」までの15日間のことをさします。この時期になると天気予報で「暦の上では秋ですが、暑い日が続くでしょう」というフレーズが聞こえてくる通り、まだまだ夏真っ盛りの気候が続く期間です。ではなぜ、「秋」という言葉が用いられているのでしょうか?

「敬老の日って何をする日なの?」

漢字を見るとなんとなくわかるけど、詳しくは知らない“敬老の日”。せっかくなら、敬老の日の趣旨に合った過ごし方をしたいですよね。この記事では、敬老の日とはどのような日なのか、制定されるまでの歴史や由来、敬老の日に贈りたいオススメのプレゼントをご紹介していきます!

祝日の中でも耳にする機会が多い「こどもの日」ですが、一体どんな日なのか、どのように祝うのか、実はよくわからないという方もいるのではないでしょうか?この記事では、そんな「こどもの日」について意味や由来、端午の節句との違いやお祝いの仕方を解説していきます!

ゴールデンウイークももう終わり……、憂鬱な気分になる人も多いのではないでしょうか。しかし、そんな時期に子どもの一大イベント「子どもの日」があります。「端午の節句」とも言いますよね。今回は意外と知らない、端午の節句にまつわる知識についてご紹介していきます。