出典:(公財)福島県観光物産交流協会 みちのく観光果樹園 (福島市)

東北地方の最南に位置する福島県、実は47都道府県の中で3番目に面積が広い県なんですよ。

映画『フラガール』の舞台となったスパリゾートハワイアンズや、冬のウィンタースポーツを楽しみに多くの観光客が1年を通して訪れます。

また、東京2020夏季オリンピックで福島県を訪れた米国ソフトボールチームのエリクソン監督が、「福島の桃を6個食べた、デリシャスだった!」とコメントしたことで、福島県の名産品である桃が世界中に認知されるようになりました♪

そんな福島県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、30品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている5品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)1月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

会津塗

「会津塗」は、福島県会津若松市など会津地方で作られている漆器です。

安土桃山時代に会津の領主となった蒲生氏郷が、近江国(現在の滋賀県)から職人を招き、漆工芸を奨励したことから、産業として発展していきました。

長い歴史の中で多彩な塗りや装飾の技法が生まれましたが、特に松竹梅と破魔矢を組み合わせた縁起の良い模様で松竹梅漆絵とも呼ばれる“会津絵”は、会津塗を代表する意匠です。

製品としては、お椀やお盆などの日用品が多く生産されていますが、アクセサリーや照明器具などのインテリアのほか、自動車の外装や内装に会津塗の技法が用いられるなど、時代に合わせた発展を遂げています。

大堀相馬焼

「大堀相馬焼」は、福島県浪江町の大堀地区で作られてきた陶器です。

青磁釉の全体に広がったひび割れが地模様となった“青ひび”、保温性や断熱性に優れた二重構造の“二重焼き”、そして相馬藩の御神馬という縁起の良い意匠である“走り駒”の絵付けが特徴です。

青磁釉を施した器は、本焼き後に窯から取り出す際、素材との収縮率の違いから器の表面にひびが入る貫入音が響き渡ります。

この大堀相馬焼の貫入音は、「うつくしまの音30景※」に選ばれました。

江戸時代、相馬藩が陶器を特産物にするべく、作陶を保護したことから発展していったといわれています。

厚く丈夫な性質は日用品に適しており、現在は湯飲み茶碗やマグカップなどの製品が多く作られています。

平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災により、大堀相馬焼の産地である浪江町は帰宅困難区域に指定されました。

それにより、二本松市や南相馬市といった浪江町以外の県内のほか、県外でも窯元が再建され、その伝統を今に残し続けています。

※うつくしまの音30景:福島県の事業の一つ。「地域において将来にわたり大切に残していきたい音、あるいは日常生活に潤いや安らぎを与えてくれる音」を公募し、その中から30件を選定。

会津本郷焼

会津地方は焼き物の産地としては東北最古であるといわれています。

福島県会津地方で作られる「会津本郷焼」は、焼き物の産地としては珍しいことに陶器と磁器の両方が作られており、その作風は窯元によってさまざまです。

安土桃山時代、会津若松の黒川城※主・蒲生氏郷がお城の改修のため、播磨国(現在の兵庫県)から招いた瓦工に瓦を焼かせたことがはじまりだと伝えられています。

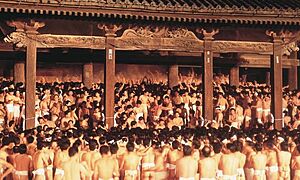

毎年8月には“会津本郷せと市”が開催され、個性豊かな陶磁器を買い求める人々で賑わいます。

※黒川城:福島県会津若松市にある鶴ヶ城の別称。鶴ヶ城は同名の城が存在するため、若松城または会津若松城の呼称が有名。

奥会津編み組細工

「奥会津編み組細工」は、福島県大沼郡三島町をはじめとした奥会津地域で作られる木工品です。

雪深い山間地の冬期の手仕事として古くから受け継がれてきたもので、原型は縄文時代にまで遡るといわれています。

この地域で採取されるヒロロ、山ブドウ、マタタビなどの植物を編み込むことで、籠や菓子器、炊事用具などさまざまな製品が生み出されます。

自然素材ならではの素朴な雰囲気と堅牢さが魅力であると同時に、植物の特徴を活かしたものづくりという先人の知恵を感じられる工芸品です。

奥会津昭和からむし織

「奥会津昭和からむし織」は、福島県大沼郡昭和村で作られる織物です。

江戸時代に昭和村で栽培されるようになったイラクサ科の多年草“からむし(苧麻、青苧とも呼ばれる)”を原料とし、夏の衣類に適したさらりとした感触と、優れた吸湿性・耐久性が特徴です。

こちらも【奥会津編み組細工】同様、寒冷な山間部に暮らす人々の生活を支えてきました。

また、昭和村で栽培されるからむしは品質が高く、重要無形文化財である「越後上布」や「小千谷縮」の原料にもなっています。

ユネスコ無形文化遺産「小千谷縮・越後上布」とは、新潟県の塩沢・小千谷地区で、古来より伝わる手織機の「いざり機」で、地面や床に座って織る麻織物のことです。今回は、小千谷縮・越後上布の貴重な技法が、ユネスコ無形文化遺産に登録された理由やその後の変化、魅力などを余すところなくお伝えしていきます。

福島県の会津の奥座敷とも呼ばれる「会津東山温泉」は、約1300年前の奈良時代に高僧・行基菩薩によって発見されたと伝えられ、奥羽三楽郷の一つとして豊かで美しい自然と歴史・伝統が息づく東北屈指の温泉郷です。この記事では温泉のほか、会津東山温泉周辺のオススメ観光・グルメスポットをご紹介します。

「伝統的工芸品」とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。それぞれの産地では、伝統的工芸品の技術を継承し発展させるべく、さまざまな取り組みが行われています。今回は、北海道・東北地方の伝統的工芸品を紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。

火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。

世界中に存在しています。

陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

織物とは、経糸と緯糸を交差させて作る布地のことをいいます。日本の織物は、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる、非常に奥深い工芸品です。この記事では、織物の種類や歴史など、日本各地の織物についてご紹介します。

漆器のお皿といって思い浮かぶものは何でしょうか?豆皿・大皿・銘々皿…最近は形も色も種類が豊富なので、見ているだけでも楽しいものがたくさんあります。この記事では、そんな漆器のお皿について、日本全国のオススメの商品をご紹介します!

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

「和泉守兼定」は、江戸時代末期に会津の刀匠・11代和泉守兼定が作った刀で、土方歳三にも愛されたことで知られています。今回はそんな「和泉守兼定」の特徴や作者、土方歳三との関わりのほか、今話題のゲームである刀剣乱舞との関連についてもあわせてご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)