著作者:lifeforstock/出典:Freepik

日本列島のほぼ中央に位置し、南北に長く、北は日本海と福井県、南は近畿地方の他府県すべてと接する京都府。

清水寺をはじめ、世界文化遺産に登録された数々の歴史ある寺社仏閣、庭園、史跡が点在し、祇園祭に葵祭、五山送り火といった古くから続くお祭りやイベントも盛りだくさん!

四季の移り変わりも美しく、一年を通して国内外問わず多くの観光客が訪れます。

丹後・中丹・南丹・京都市・山城の5つの地域にわかれ、とりわけ、平安遷都より1000年以上も日本の首都として栄えた京都市は、北・東・西と三方が山に囲まれた盆地のため寒暖差が激しいかつ湿度が高く、鴨川など水源にも恵まれたことから、染物や織物をはじめとした工芸品の製作に適した土地でした。

そのような背景もあり、京都府では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、80品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている17品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)2月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

長い歴史と伝統が息づく古都・京都には、世界的にも名の知れた有名なお祭りから地元の人達によって大切に受け継がれている年中行事まで、さまざまなイベントが1年を通して行われています。そこで今回は、京都で一度は見に行きたいお祭り・行事・イベントを一覧でご紹介します♪

全国各地で見られる秋の紅葉の中でも歴史ある場所や建物が多い“京都の紅葉”は、やはり格別。しかし、実際に訪れるとなると、名所が多いだけにどこへ行けば良いのか迷ってしまいますよね。この記事では、京都出身のワゴコロ編集部員が厳選した、『京都のオススメ紅葉スポット20選』を各スポットの特徴とともにご紹介します!

西陣織

「西陣織」は、京都府京都市の北西部に位置する上京区から北区にわたる西陣地域で生産される絹織物です。

京都の絹織物の歴史はとても長く、その伝統の始まりは古墳時代とも伝えられています。

室町時代、応仁の乱により京都の町は荒れ果ててしまいますが、戦が治まったのを機に、避難していた織物職人たちがまた集まるようになり織物業を再開。

応仁の乱の際に船岡山(現在の京都市北区)に西軍の陣が置かれていたことから、その跡地一帯を“西陣”と呼ぶようになり、そこで作られる織物を「西陣織」と呼ぶようになりました。

西陣織は、先染めした多色の糸を使用した豪華絢爛な模様が魅力です。

織り技法は、紬、綴、経錦、緯錦(よこにしき)、緞子、朱珍、風通、紹巴、綟り織、本しぼ織、絣織、ビロードと12種類にも及び、多種多様な品を少量ずつ確かな技術で生産しています。

西陣織を使った着物や帯といった伝統的な製品は現在でも作られ続けており、舞妓さんの“だらりの帯”などでも見かけられます。

現在は財布やネクタイ、バッグに椅子や壁紙といったインテリア製品のほか、自動車の内装材にも採用されたりと、伝統を守りつつ現代の生活にも取り入れることができる作品が作られています。

西陣織についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

京都市北西部の一帯を指す「西陣」は、日本だけでなく世界でも織物の産地として知られています。

「染の着物に織りの帯」という言葉がありますが、織りの帯でも品格が高いといわれているのが西陣織の帯です。

そんな日本を代表する織物である西陣織とはどんなものなのか、その魅力や特徴をご紹介します!

京鹿の子絞

「京鹿の子絞」は、京都市や亀岡市の他、綴喜郡井手町、相楽郡の笠置町や和束町など京都府内で生産される、絹地の絞り染めです。

“絞り染め”とは、糸で生地を括る(絞る)ことで生じる染め残りを模様とする染色技法で、染め残りの白い模様が子鹿の背にある斑点に似ていることから“鹿の子絞”と呼ばれるようになりました。

江戸時代、京の地で手掛けられた鹿の子は“京鹿の子”と呼ばれるようになり、黄金期を迎えます。

鹿の子絞りにはいくつもの技法が存在しますが、布目に対し斜めに鹿の子の目を隙間なく詰める“疋田絞”は、絞り技術の最高峰とも称される京鹿の子絞の代表的かつ高度な技法で、細かな図柄を表現する“一目絞”などとともに、京鹿の子絞の特徴とも言うべき模様の精緻さや独特の立体感を生み出します。

布地を指先でつまみ、絹糸を使って絞り目を一粒一粒、丹念に括る作業はもちろんすべてが手作業です。

作業中にはパチン!パチン!と、高めの音が鳴り響きます。

初心者は1粒括るだけでも四苦八苦するのですが、熟練者の手にかかれば1日に約800~1200粒も括れるのだとか。

なお、着物一反分で括る粒の数は約12万~約20万粒、振り袖ともなると30万粒にのぼることもあり、着物が出来上がるまでには数ヶ月~2年以上かかることもあります。

京鹿の子絞は主に着物地や帯揚に利用されるほか、近年ではハンカチや手ぬぐい、エコバッグなどの雑貨も作られています。

京仏具

「京仏具」は、京都市・宇治市・亀岡市・南丹市・城陽市・向日市・長岡京市・木津川市といった、主に京都府の中部~南部の地域で作られている仏具です。

京都における仏具の製作は、平安時代に始まったと考えられており、長い歴史と伝統を誇ります。

古くから多くの宗派の寺院を擁する京都では、各宗派の様式に合った仏具が必要とされ、専門の職人たちが高度な技術を磨いてきました。

京仏具には、木地・木彫・漆塗・蝋色・蒔絵・彩色・純金箔押・錺金具・金属・仏像彫刻などの各工程それぞれに専門の職人がいます。

多彩で高度な分業の技術によって作られる高品質な京仏具は、寺院用と家庭用があり、全国の寺院用仏具の約80%が京都で作られています。

京都の仏壇・仏具店「若林佛具製作所」のYoutubeチャンネルでは、京仏具の制作工程やお寺への搬入作業を動画で紹介しています♪

京仏壇

「京仏壇」は【京仏具】と同じく、京都府中部~南部の地域(京都市・宇治市・亀岡市・南丹市・城陽市・向日市・長岡京市・木津川市)で製造される、木地に漆を塗り、金箔や金粉を施した金仏壇です。

箔や蒔絵を施した煌びやかな装飾による美しさと、専門職人の分業によって実現される品質の高さが大きな特徴です。

各宗派の総本山の本堂をそのまま再現したかのような精巧な造りの京仏壇は、その多くが寺院用とされてきましたが、現在は一般家庭用の京仏壇も作られています。

2,000にものぼる部品を要する京仏壇の製作には、40以上の職種が関わります。

京仏具と同じく、木地・木彫刻・漆塗・蝋色・純金箔押・蒔絵・彩色・錺金具などの工程があり、さらに京仏壇には“屋根”と“総合組立”が加わるのですが、各職人には高度な技術に加え、宗派ごとに異なる法式などの深い造詣が求められます。

京漆器

「京漆器」は京都御所のある京都府京都市で作られる漆器で、“京塗”や“京蒔絵”とも呼ばれます。

京漆器の製作工程は、大きく、木地作り・塗り・加飾の3つに分けられ、それぞれ木地師、塗師、蒔絵師といった各工程のプロフェッショナルたちによる分業制で作られます。

加飾の工程では、漆で絵や文字などを描いた上から金粉・銀分を蒔いて仕上げる蒔絵、アワビ・夜光貝・白蝶・黒蝶などの貝片の独特な輝きを用いて模様を表現する螺鈿や青貝といった技法を駆使し、京漆器ならではの“はんなり※”とした雰囲気を演出します。

長い歴史の中で、各時代の風潮を反映した作品が数多く生み出されてきた京漆器は、特に茶の湯文化とも結びつきの強い“わび・さび”の趣を備えている点が特徴です。

優雅で洗練されたデザインも大きな魅力であり、高級品として愛されています。

※はんなり:京都を中心とした関西地方で用いられる言葉で、上品で気品がある、落ち着いたさま。また明るく華やかなさま。

京友禅

「京友禅」とは、絹地に筆で直接絵を描くように色を付けていく“友禅染め”という日本の代表的な染色技法を用いた染織品で、主に京都市のほか、宇治市、亀岡市、城陽市などの京都府南部地域で作られています。

江戸時代の元禄年間(1688年~1704年)に、扇絵師の宮崎友禅(宮崎友禅斎)が考案したと言われています。

京友禅は多色使いの鮮やかな色彩と、金銀箔や金糸刺繍(【京繍】)を用いた仕上げによる豪華絢爛さが特徴で、宮中や公家向けの格式ある文様なども取り入れられてきました。

その華やかさから、着物の中でも特に、振袖や留袖、訪問着などハレの礼装に利用されています。

なお、京友禅の染めの技法には、

●すべての工程が手作業で行われ高い技術が求められる、伝統的かつ最も手間と時間のかかる“手描き友禅(本友禅)”

●明治時代以降に考案された、型紙と色糊を用いて染める“型友禅(板染友禅)”

●機械を用いて継ぎ目なく均等に染め上げる“機械捺染”

●図案をフォトショップやイラストレーターといった画像ソフトを使って描き、プリンターを用いて染めていく“デジタル染め”

などがあり、受け継がれてきた職人技と発達した技術との融合により、時代に合った新しい技法が今も生み出されています。

また、令和4年(2022年)には、国が認定する“日本インド国交樹立 70 周年記念事業”の一環として、京友禅の技法を用いて作られたインドの民族衣装『京友禅サリー』が制作されるなど、国境を超えた取り組みも行われています。

京友禅についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

京友禅とは、江戸時代前期に宮崎友禅が奈良時代頃から伝わる染色技法を元にして考案し、京都で発展し生産されてきた伝統ある模様染めのことです。華やかで優雅な絵柄で染められる京友禅は、世界からも評価される日本の伝統的工芸品です。この記事では、京友禅の歴史や特徴、魅力、そしてその制作工程について詳しくご紹介していきます。

京小紋

「京小紋」は、【京友禅】と並んで京都の染色文化を象徴する染織品です。

“型染め”という、模様を彫り抜いた型紙と糊を使って模様を染め出す技法を用いて絹織物を染めたもので、主に京都市や宇治市、亀岡市といった京都府南部の地域で作られています。

京友禅の技法である“型友禅”とほぼ同じ工程で作られる京小紋は、華やかな京友禅と比べると、雅で落ちついた渋い雰囲気であることが特徴です。

かつては模様(柄)の大きさの違いで小紋・中紋・大紋と分けられていましたが、今ではすべてが“小紋”と呼ばれるようになり、細かな模様を繰り返すものだけでなく、大胆な柄のものも見られます。

細かい型染めの技法は、もとは武具や武士の衣類に用いられたものですが、江戸時代に庶民の間にも広がります。

最初は単色が中心でしたが、明治時代以降、化学染料の普及もあり、京小紋は京友禅と影響し合う中で、彩色に変化していくようになりました。

現代では着物や帯だけでなく、風呂敷やバッグ、ネクタイなどの日用品にも活用されています。

京指物

「京指物」は、京都府京都市で作られる木工品です。

“指物”とは、金属の釘を一切使わずに木と木を組み合わせたほぞ継ぎ(ほぞ接ぎ)という技法を用いて作られた家具や調度品などの総称です。

京指物のはじまりは平安時代だといわれており、当初は大工が作っていましたが、室町時代以降には指物を専門とする“指物師”が誕生します。

後に、最盛期をむかえた茶道文化の中で、京指物が茶道具の一部に用いられるようになり、さらなる発展を遂げていきました。

貴族や宮廷・公家文化に端を発している京指物は、キリ・スギ・クワ・サクラといった木の素地を活かしつつも、漆による絵付けや蒔絵、螺鈿などの装飾により、上品な華やかさを演出した作品が多いことが特徴です。

令和3年(2021年)には、“with コロナを美しく暮らす生活道具”として、換気できる空間に持ち出せるようコンパクトな『持ち運べるダイニング茶箱』が発売されるなど、時代に則した商品開発が行われています。

京繍

「京繍」とは、金銀を含めた多色の糸を利用し、一針一針手作業で着物などの生地に加飾する伝統的な刺繍のことです。

平安建都にともない、京の都に刺繍の職人をかかえる“縫部司”という役所が置かれたことから京繍が誕生したといわれており、現在では主に京都府の京都市や宇治市で生産されています。

京繍の特徴は、角度が変わるたびに上品に煌めく糸の光沢の華麗さと、その繊細な仕上がりです。

光に反射した糸とその色合いは、まさに“糸で描く絵画”のよう。

また、他の工芸品とも調和しながら着物文化を華やかに彩ってきた京繍は、祇園祭の水引幕といった文化財の製作・復元にも一役を買っています。

京くみひも

「京くみひも」は京都府京都市や宇治市などを産地とする、細い糸を組み上げて作る“組紐”です。

京くみひもは平安時代に誕生し、皇族や貴族階級向けの装飾や調度品、神具・仏具、武士の鎧兜など、幅広く活用されました。

室町時代には茶道具、江戸時代には羽織紐と、時代の変遷とともにさまざまな製品が作られてきました。

丸台・角台・綾竹台・高台といった道具を使用して、絹糸や金銀糸などを組み上げる技法は3500種類にも及び、基本の組み方だけでも40種類以上あるといわれます。

複雑かつ繊細な組み上げによって生まれる、京都らしく優美で趣のある作風が特徴です。

帯締めなどの和装道具に多く用いられる京くみひもですが、現代ではバッグやマスクに付けられるチャーム、ブレスレットといったアクセサリー、ペット用の首輪など新しい作品も登場しています。

京焼・清水焼

「京焼・清水焼」は、京都市とその周辺地域(京都府内)で生産されている陶磁器(焼き物)全般の総称です。

ただし、“楽焼”という手とヘラだけで成形した焼き物は「京焼・清水焼」には含まれません。

安土桃山時代、茶道文化の隆盛により貴族・大名などの上流階級や茶人などからの需要が高まり、全国各地の優秀な陶工たちが文化の中心地となる京の都に集まるようになります。

江戸時代初期には、粟田焼(粟田口焼)・八坂焼・御菩薩焼・押小路焼・清水焼・御室焼・修学院焼……など、開かれた窯場の地名から名付けられた、さまざまな陶器(焼き物)が作られ、これらは“京焼”と呼ばれていました。

その後、閉じる窯も多い中、清水焼は著しく発展し、京焼の代表格になります。

今では、京都市東山区・山科区の清水焼団地や宇治市で生産される陶磁器(焼き物)を“清水焼”と称しています。

「京焼・清水焼」に特定の技法は定義されておらず、各窯(工房)で独自の釉薬(うわぐすり)※を使うなど、形も表現も多様性に富んでいます。

※釉薬:陶磁器の表面に施すガラス質の液。陶磁器を保護するとともに、色も付けることができる。

京焼・清水焼とは、京都で生産されている焼き物全般のことをいいます。江戸時代、「京焼」は京都で作られていた焼き物の総称であり、「清水焼」とは、清水寺参道周辺で作られていた焼き物の名称でした。今回は京焼・清水焼のごはん茶碗、抹茶椀のオススメをご紹介します。

京扇子

「京扇子」とは、京都を中心に作られる扇子で、現在では京都扇子団扇商工協同組合の登録商標となっています。

京扇子が誕生したのは平安時代初期で、その頃は“木簡”という短冊状の木の板を何枚か繋げたものだったとされています。

竹を使って扇子の骨づくりをする骨屋さん、扇面型の紙を作る紙屋さん、紙に絵付けをする絵付け屋さん、絵付け後の紙を蛇腹に折っていく折り屋さんなど、卓越した技術を持つ職人たちにより、分業化された87もの制作工程を経て完成します。

夏に涼を取るための夏扇子はもちろんのこと、舞踊や能楽に使われる舞扇子、飾り物としての飾扇子など種類は多岐にわたり、日本文化に欠かせない工芸品です。

京扇子について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

京扇子は世界でも高く評価され、1200年の歴史がある日本の伝統工芸品です。この記事では、今日でも緻密なデザイン性と高度な伝統技術で作られている人気ある京扇子の魅力や歩んできた歴史などについて、迫っていきます。

京うちわ

「京うちわ」は京都府京都市や南丹市で作られるうちわで、別名を“都うちわ”・“御所うちわ”ともいい、【京扇子】同様、京都扇子団扇商工協同組合に商標登録されています。

京うちわのルーツは、南北朝時代に日本に伝わってきた朝鮮団扇であるとされ、江戸時代には現在のような京うちわ特有の、うちわの面と柄が別々に作られる差し柄(挿し柄)構造になりました。

京うちわは、上部の骨となる竹ひご(竹骨)の本数が多いほどに高級品とされています。

通常は50本ですが、100本の竹骨が使われた京うちわは“100立て”と呼ばれ、飾りうちわとして人気があります。

京うちわは丸型・角型・長柄肩・羽子板型・扇型・千鳥型と形も数種類あり、うちわ面の和紙には人物・風景・俳句・和歌をモチーフにした美しい絵が描かれたり、透かしが施されたりと、美術工芸品としても愛されています。

また、現在では、ランプシェードといったモダンな商品にも京うちわの技法が用いられるなど、新たな商品開発も進んでいます。

京黒紋付染

「京黒紋付染」は、主に京都府京都市や亀岡市で生産される、絹織物を上品で深みのある黒に染め上げ、家紋を付けた染色品です。

黒染めの始まりは平安時代ですが、黒紋付染として確立したのは江戸時代とされており、ビンロウというヤシ科の熱帯植物を染料とした“檳榔子染”という技法を用いた黒紋付は、刀を通さないほどに絹地を丈夫にするとされ、武士たちに愛されました。

京黒紋付染の製作工程では、伝統工芸士たちの手により、各工程で先人たちの編み出した至高の技が光ります。

まず、検品を済ませた絹地に紋の位置に印を付け(墨打ち)、紋が入る部分に防染を施し(紋章糊置)、その生地を染屋で下染め・黒染めした後に水で不要な染料を洗い落とし乾燥させ、紋部分の染料のにじみや汚れを取り除く紋洗いをしてから、家紋などの紋章を描き入れます(紋章上絵)。

家紋の種類はなんと、8万種類以上あるのだとか!

多くは和服の最礼装である黒紋付や、黒留袖、葬儀で着用する喪服など冠婚葬祭の衣装に用いられてきましたが、近年ではその染め技術を活かし、シミや汚れで着られなくなった衣類を黒く染めなおしアップサイクルするプロジェクトで注目を集めています。

京石工芸品

「京石工芸品」とは、京都市・亀岡市・向日市・八幡市などの京都府南部地域で生産される石工品・貴石細工です。

奈良時代後期に仏教が伝わったことで始まったとされる石造文化は、平安建都を機に、大内裏や寺院の建設で石工品の需要が高まったことで大きく発展します。

その後も仏教の隆盛や茶道の流行にともない、石仏・石灯籠・挽臼といった、さまざまな京石工芸品が生み出されるようになりました。

現在でも日本庭園や迎賓館などに数々の京石工芸品が残されており、名品は“本歌”と呼ばれ、模作品が作られています。

京都市左京区に位置する比叡山から大文字山にかけての北白川・白川の里で採れる、黒雲母花崗岩の“白川石”は品質が高く、幻の銘石と呼ばれ長く京都の石造りを支えてきました。

京石工芸品の製造工程は作品ごとに異なりますが、大きく原石加工・成型・彫刻・仕上げに分けられ、その全ての工程を一人の石工が担います。

はいから・のみ・鎚・刃びしゃん・打出しといった工具と、受け継がれた技法を駆使し、培われた経験を活かしながら “侘び”や静寂を醸し出しながらも存在感のある、角のない柔らかな温もりが感じられる洗練された作品づくりがなされています。

京人形

「京人形」とは、京都府京都市周辺で作られる日本人形です。

平安時代に貴族の子供たちが遊んだ“ひいな人形”が京人形の原型と考えられており、現在の京人形には主流製品である雛人形や五月人形をはじめ、浮世人形や御所人形、市松人形、風俗人形といった種類があります。

頭(頭師)・髪付(髪付師)・手足(手足師)・小道具(小道具師)・着付け(胴着付師)などの部位ごとに専門の職人が分業して製作することで、上質で品の良い京人形が出来上がります。

京人形の中でも、特に人気がある桃の節句で飾られる雛人形。

西洋化が進んだ明治時代以降、一般的には雛人形も“左がお内裏さま・右がお雛さま”という西洋式の飾り方になりましたが、京都では“左にお雛さま、右にお内裏さま”が(上の画像のように)飾られます。

一説には、“天子南面す”という言葉の思想に則った、京都御所の紫宸殿(ししいでん)※の即位式に由来するとされ、『御上(天皇)は常に北を背にして南を向かれ、上座である太陽が昇る東(右)側にお座りになられる』という、習わしが受け継がれているからなのだとか。

※紫宸殿(ししいでん):京都御所の正殿。天皇の元服・立太子礼・即位・節会といった儀式や朝賀などの公事が行われたところ。

京都の京人形師「平安雛幸」のYoutubeチャンネルでは、京人形の制作工程を動画で紹介しています♪

京表具

「京表具」は、京都府京都市などで生産される表具です。

“表具”とは、書画に布地や紙を貼り合わせて鑑賞したり補強するために仕立てたもののことで、掛軸や屏風、襖、障子などのことを言い、“表装”とも呼ばれます。

表具の技術は、平安時代に仏教とともに中国から伝わったとされ、京都盆地の高湿度で風が弱いという風土が表具作りに適していたことや、床の間ができたこと、そして茶道の流行にともない、京表具の需要が高まり発展していきました。

現在、歴史的文化財や古美術の修復作業において、京表具師は欠かすことができません。

紙についたシミや虫に喰われた跡、紙の劣化などによって生じた亀裂や横折れなどで傷んだ掛軸や屏風といった表具を、作られた当時のものに近づけるために、京表具師の技術をもって修復作業に挑みます。

修復作業は、一歩間違えれば作品のメインとなる“本紙”を台無しにしてしまう、まさに取り返しがつかないという緊張感の中、寸分の狂いも許されない、非常に繊細で神経を使う作業の連続です。

修復に最善な技法、材料の調合具合などには、職人の培われた感覚やセンス、知識や経験が物を言います。

過去の作品を蘇らせ、そして未来に繋げる。

そんな京表具師の技術は、決して無くしてはならない日本の宝なのです。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

織物とは、経糸と緯糸を交差させて作る布地のことをいいます。日本の織物は、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる、非常に奥深い工芸品です。この記事では、織物の種類や歴史など、日本各地の織物についてご紹介します。

日本には多くの種類の織物があります。どの織物も素晴らしい技術を使って織られますが、その中でもこの記事では国によって伝統的工芸品に指定されている38種類の織物を紹介します。材料や織り方、染め方など、地域の特性を生かして織り出される布は、どれも独特な個性があるので比べてみると楽しいかも知れません。

指物とは、釘を使わずにホゾや継ぎ手で木材を組み、且つ外側に組み手を見せない細工を施した木工品をいいます。指物と言うよりは和箪笥、和家具と言った方が、想像しやすいかもしれません。

指物と言われる由縁(ゆえん)は、物差しを多用し、木を組んで制作することから来ています。

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

日本には伝統的なものが数多くあり、染色、染物技術もその一つです。

染色(染物)といえば着物をイメージする人も多いと思います。

着物の種類は染め方によって多種多様で、希少価値の高いものから日常的に着られるものまでさまざまです。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。

火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。

世界中に存在しています。

陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

扇子は、暑い夏を心地良く過ごそうとした昔の日本人の知恵が凝縮されている、伝統工芸品の一つです。今では日本人の暮らしの中に浸透している扇子ですが、中国から伝わってきたうちわから誕生したことはご存知でしたか?

3月3日の桃の節句、つまり雛祭りは、一般的には雛人形を飾り女児の健やかな成長と幸せな行く末を祈るお祭りです。

一昔前なら、大家族の一戸建てでは雛人形も5~7段の雛段を用意し、最上段にはお内裏様(おだいりさま)とお雛様が鎮座(ちんざ)、下段には三人官女や五人囃子などが設(しつら)えられ、豪華さを演出していました。

「舞妓」と聞くと、きれいな着物を着て、京都の街を歩いている女性が思い浮かびます。

実は舞妓は京都にしか存在しておらず、京都以外では別の呼び方をするのです。

落ち着いた佇まいからは想像できないほどハードワークの彼女たちですが、舞妓にはそれだけのやりがいがあります。

京都観光するなら老舗のお店を巡ってみたい!湯葉・湯豆腐の「南禅寺 順正」、京菓子の「阿闍梨餅本舗 京菓子司 満月 本店」、八ッ橋の「聖護院八ッ橋総本店」など創業から数百年~千年を超える定番の老舗を中心に、京都在住ライターが厳選したグルメ・お土産・スポットの情報をご紹介します。

四季折々の要素が盛り込まれた美しい形と繊細な色合い、上品な味わいで人気の京都の和菓子。長いこと都であったという歴史と立地などの条件が、京都の菓子文化を発展させてきました。

学生から海外の方、さらには地元民まで、連日多くの観光客が訪れる京都屈指の観光名所であり、世界文化遺産にも認定されている『清水寺』。この記事では、清水寺の歴史や見どころ、オススメの観光シーズンまで、清水寺に関する情報を盛りだくさんでお届けします♪

京都屈指のパワースポットとして有名な『貴船神社』。京都市内から離れた山奥にあるにもかかわらず、多くの参拝客が訪れる人気スポットです。当記事では貴船神社に古くから伝わる逸話や伝説をはじめ、行事や見どころ、周辺のオススメ観光スポットをご紹介します!

京都市内の繁華街から少し離れたところにある「下鴨神社(賀茂御祖神社)」は、広大な森が広がる癒しのスポットです。鴨川(賀茂川)の下流に祀られていることからその名で呼ばれ、世界文化遺産にも登録されています。この記事では、下鴨神社の歴史やイベント、周辺のグルメスポットなどの情報をご紹介します♪

お稲荷さんの愛称で親しまれている“稲荷神社”は全国各地にあり、私たちにとっても大変身近なお参りスポットです。今回ご紹介する京都の『伏見稲荷大社』は、その総本宮というだけあって、1300年以上の歴史を持つ見どころ満載の神社です!この記事では、有名な千本鳥居から穴場まで、伏見稲荷大社の魅力を存分にお伝えします。

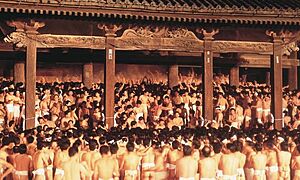

京都の祇園祭りといえば、「コンチキチン」の甲高いお囃子に、豪華絢爛な山鉾(やまほこ)巡行。観光客の多い京都の街が、いっそう人であふれる夏のお祭りです。特に、山鉾行事はユネスコの無形文化遺産にも登録され、毎年数十万人が見物に訪れるそうです。

葵祭とは、祇園祭と時代祭に並ぶ京都三大祭りの一つです。他の2つの祭りに先駆け、毎年5月15日に行われる賀茂社(上賀茂かみがも神社と下鴨しもがも神社)の例祭です。この記事では、そんな葵祭の由来をはじめ、どのようなお祭りなのか、葵祭の見どころをご紹介します!

秋が深まる頃、毎年京都で盛大に行われる「時代祭」。葵祭、祇園祭と並ぶ京都三大祭の一つに称され、参加者およそ2000人、長さ2㎞におよぶ時代行列が都大路を練り歩きます。この記事では、令和の時代にも受け継がれている京都市民の心意気とも重ね合わせて、時代祭の由来や見どころルートなどをテーマにご紹介します。

京都では毎年、お盆の少し前に「六道まいり」と呼ばれる、ご先祖様の霊を迎えるためにお寺へ参詣する行事が行われます。京都の人々は親しみを込めて、ご先祖様の霊のことを“お精霊さん”や“おしょらいさん”と呼び、この行事を大切にしてきました。

地蔵盆とは、主に京都を中心とした近畿地方で行われている子供が主役のお盆です。

京都では“京都をつなぐ無形文化遺産”に選ばれていますが、地蔵盆は関西以外ではあまり知られていないのが現状です。

この記事では、地蔵盆とは何をする日なのか、地蔵盆の意味や歴史、いつ頃どのように行われているのかをまとめました。

日本には、各土地に古くから受け継がれてきた多くの伝統工芸品が存在します。全国で230品目以上ある伝統的工芸品。今回は、日本の歴史の中で長く政治や文化の中心地であった、近畿地方の伝統的工芸品45品目をご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)