画像素材:秋田県観光振興課

「悪い子はいねがー、泣く子はいねがー」

恐ろしい鬼のような面を付けた“なまはげ”で有名な秋田県。

豊かな自然や温泉、なまはげをはじめとしたさまざまな郷土芸能・祭りが開催されるなど、観光地としても大変人気があります。

また、国の天然記念物に指定されている秋田県原産の秋田犬は、フィギュアスケートの金メダリスト・ザギトワ選手をはじめ、海外の著名人にも愛好家の多い人気の犬種です。

そんな秋田県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている4品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)1月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

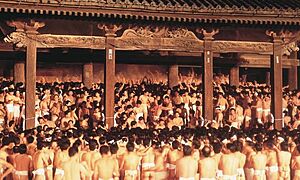

雪国・秋田県にて、約200年にもわたり継承されてきた民俗行事「なまはげ」。

「なまはげ」の名やその恐ろしい容貌は知っているけれど、どのような行事なのかと聞かれると、よくわからないという方も多いでしょう。

なまはげとは、いったい何なのか。

この記事ではなまはげの歴史や特徴、なまはげに会える場所についてご紹介します!

樺細工

「樺細工」は、江戸時代の天明年間(1781年~1789年)から秋田県仙北市角館で伝承されている、山桜の樹皮を用いた木工品です。

茶筒を代表的な製品とする“型もの”、お盆や文箱などの箱物を作るための“木地もの”、近年はブローチなどアクセサリー作りにも活用される“たたみもの”という、3つの工法があります。

山桜の樹皮を用いた木工品は日本国内で唯一、秋田県でのみ伝承されています。

12種類ほどある桜皮が目的に応じて使われるため、同じ商品でも異なる表情を見せてくれます。

防湿性や堅牢性、樹皮の模様の素朴な美しさといった優れた特長により、古くから親しまれています。

川連漆器

「川連漆器」は、秋田県湯沢市で作られてきた漆器です。

今からおよそ800年前の鎌倉時代、農民らの内職として武具の漆塗りが奨励されたことが発祥とされ、江戸時代後期から日用食器としてのお碗づくりがはじまりました。

漆の動きを予測しながら塗り仕上げる“花塗り”は大変高度な技術が必要で、職人の腕の見せ所でもあります。

シンプルかつ華やかな漆の光沢の美しさのみならず、“孫の代まで使える”とも称される堅牢な下地処理による丈夫さに加え、廉価※であることから、日常で使える漆器として多くの方に好まれています。

※廉価:値段が安いこと。

現在、生産の6割はお椀が占めていますが、ニーズの変化に即し、幅広い商品が開発されています。

大館曲げわっぱ

「大館曲げわっぱ」は、秋田県大館市で生産される曲物です。

曲物とは薄く加工した木材を曲げて作られる容器のことで、日本各地で生産されていますが、「大館曲げわっぱ」は唯一、伝統的工芸品に指定されています。

材料となる秋田杉は吸湿性に優れ、弁当箱やおひつなどの食器に適しています。

江戸時代に大館城主の佐竹西家が、下級武士たちの副業として曲げわっぱの制作を奨励したことが発端とされており、今ではコーヒーカップやタンブラーなど現代の暮らしに寄り添った商品も多数生み出されています。

ワゴコロでは、大曲げ曲げわっぱの特徴や歴史に触れた記事のほか、制作体験レポートも掲載していますよ♪

「曲げわっぱ」とは「曲物(まげもの)」とも呼ばれる、薄く加工した木材を曲げて作られる伝統工芸品のことです。

なめらかな曲線を生かしたお弁当箱やおひつなど、蓋付きの入れ物が製品として多く見られます。

特に秋田県大館市の「大館曲げわっぱ」は有名で、1980年に日本の曲物の中で唯一、国の伝統的工芸品に指定されています。

ワゴコロ編集部による、秋田県大館市にある「大館工芸社」さんでの“曲げわっぱ体験”レポートです。

秋田杉桶樽

「秋田杉桶樽」は、秋田県の大館市や能代市周辺で生産される、秋田杉を使った桶や樽です。

秋田城遺跡の出土品から、室町時代には既に秋田杉の桶が作られていたことが確認されており、長い歴史を誇っています。

江戸時代には当時の秋田藩主が生産を奨励し、産業として定着するようになりました。

秋田杉は吸湿性や断熱性に優れている上に、木目の美しさや香りの良さという特長も持ち、現在はぐい呑やグラスといった酒器なども製作されています。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

漆器のお皿といって思い浮かぶものは何でしょうか?豆皿・大皿・銘々皿…最近は形も色も種類が豊富なので、見ているだけでも楽しいものがたくさんあります。この記事では、そんな漆器のお皿について、日本全国のオススメの商品をご紹介します!

秋田県雄勝郡羽後町の西馬音内でおこなわれる盆踊りは、独特の雰囲気をもつ姿で踊られます。本記事では、西馬音内盆踊りの衣装や音頭、開催期間などについてご紹介します。

秋田県秋田市で8月3日から6日にかけて行われ、青森のねぶた祭りと同じく、七夕の行事である「眠り流し」がもとになって発展したお祭りです。本記事では、秋田竿燈まつりとはどのような祭りか、またその見どころなどをご紹介します。

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。

「伝統的工芸品」とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。それぞれの産地では、伝統的工芸品の技術を継承し発展させるべく、さまざまな取り組みが行われています。今回は、北海道・東北地方の伝統的工芸品を紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)