3月のカレンダーを見てみると、21日前後が赤くなっていますよね。

遊びに出掛けるのも良し、家で寝ているのも良しですが、一体この日は何の日かご存知ですか?

「知ってるよ、春分の日だよ!」 という声が聞こえてきそうですが、それでは具体的に何のための日なのでしょう。

今回は春分の日とは何なのか、そして春分の日にまつわる風習などについて、簡単に紹介していきます。

春分の日とは?

まず、春分の日とは何なのでしょう。

国民の祝日であることは、ご存じかと思います。

ではなぜ、祝日になっているのでしょうか。

その答えは、法律にありました。国民の祝日に関する法律第二条によると、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ための日だそうです。

う……うん、なんだかフワッとしていますね。

とりあえず、これに関しては一旦置いておきましょう。

さて、国民の祝日のうち「春分の日」と「秋分の日」だけが、法律で具体的な月日が明記されていないことをご存知でしょうか。

法律で決めていないとすれば、いったい誰が決めているのでしょう。

正解は、国立天文台です。

毎年2月になると、国立天文台は翌年の「春分の日」「秋分の日」を、官報で発表しているのです。

春分の日とは昼と夜の長さが“ほぼ”※一緒になる日のこと。

そのため月日は法律では決めようがなく、国立天文台が決めるしかないということですね。

※実際には昼のほうが14分ほど長い。

つまり、年に2回しかない自然現象が起こる日なのです。

自然をたたえて生物をいつくしむ日には、ピッタリです。

ちなみに、2024年は3月20日、2025年は3月21日が春分の日として国民の祝日となっています。

お彼岸について

さてさて、普段から自然をたたえ、生物をいつくしんでいるから、春分の日に特別なことをする必要はないと思ったあなた。

“お彼岸”にお墓参りに行った経験はありませんか?

先 祖供養をするのが習わし

よく「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、結局いつのことなのかご存知ない方も多いでしょう。

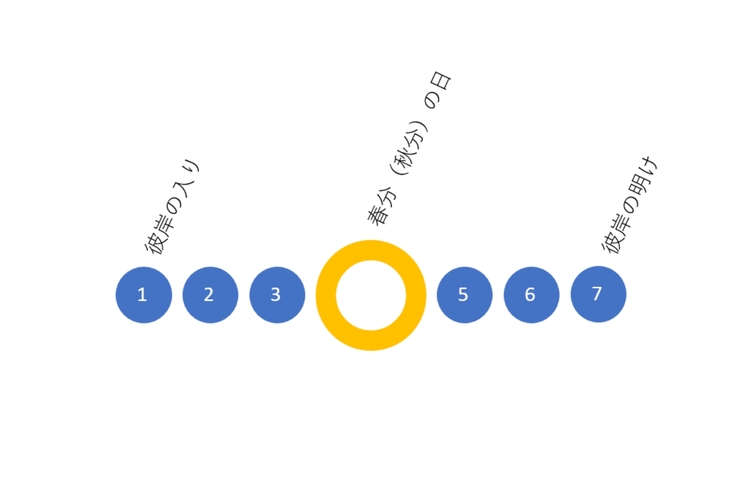

お彼岸とは、春分の日(秋分の日)を挟んだ7日間のことを指します。

ということで、お彼岸は春と秋の年2回だということですね。

そしてこの時期になると、法要や先祖のお墓参りに行くなどといった習わしがあります。

実はこの習わし、他の仏教国にはないのだそうです。

ところが昔の日本人は、太陽が真西に沈む春分の日(秋分の日)を“極楽浄土に最も近づくことができる日”と考えました。

そこでこの時期になると、先祖供養をするようになったというわけです。

ということで、最近はお墓参りに行ってないという方も、お彼岸になったら行ってみませんか?

簡単に、お墓参りの仕方を紹介します。

1. お墓の掃除をする(周辺の草むしり・墓石を磨くなど)。

2. 水入れに水を注ぎ、生花や食べ物などをお供えする。

3. 線香をあげる(故人と縁の深い人から)。

4. 柄杓で墓石に水をかける。

5. 合掌、一礼する。

とはいえ、うちのお墓は遠いんだよね……という方、仏壇に手を合わせるだけでも十分ですよ。

その場合は、

1. 仏壇・仏具の掃除をする。

2. 生花や水・食べ物などをお供えする。

3. 線香をあげる。

4. 合掌する。

と良いでしょう。

一人暮らしの方は、家に仏壇がない場合のが多いかもしれませんだからといって、何もしないのも寂しいですよね。

ですから心の中で故人を思い出すだけでも、供養になるのではないでしょうか。

昨今、ライフスタイルの変化により、お彼岸になじみのない人々も増えてきたと言われています。お彼岸とは、3月の「春分の日」・9月の「秋分の日」を中日にした7日間に先祖のお墓参りを行う期間ですが、本来どのような意味を持つのでしょうか?

お彼岸は、春のお彼岸と秋のお彼岸の2つがあり、どちらもご先祖様を敬う期間です。お彼岸に行うことといえば、お墓参りが一般的ですが、実はその風習が日本で生まれたものとご存じでしょうか?今回は、そんな秋のお彼岸とはどういった風習でいつの日程なのか、過ごし方や食べ物などをご紹介します。

ぼ た餅をお供えする

最後に食べ物の話……いえ、お供え物の話をします。

春のお彼岸で、仏壇にお供えするものといえば「ぼた餅」でしょうか?

それとも「おはぎ」でしょうか?

正解はぼた餅です!

といっても、そもそもぼた餅とおはぎの違いがわからない方もたくさんいらっしゃるはず。

まずは、両者の写真を見比べてみましょう。

上がおはぎ、下がぼた餅です。

わざわざお見せしておいて申し上げにくいですが……同じに見えますよね。

そうです、ぼた餅とおはぎは基本的に同じものを指しているのです。

では、どう呼び分けているかと言うと“季節”です。

春のお彼岸にお供えするのは、その頃に咲く牡丹の花に見立てた「ぼた餅」。

そして秋のお彼岸にお供えするのは、その頃に咲く萩の花に見立てた「おはぎ」です。

どうでしょう。

それぞれ、似ているでしょうか?

もちろん、地域やお店によっては、他の基準で両者を呼び分けていることもあります。

例えばこしあんを使っていれば「ぼた餅」、粒あんやきな粉を使っていれば「おはぎ」としているところもあるそうですよ。

おわりに

今回は春分の日とお彼岸について、簡単に紹介しました。

春分の日とは、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ための国民の休日。

昼と夜の長さがほぼ一緒になる日で、国立天文台が毎年発表しています。

春分の日や秋分の日を中日とするお彼岸には、先祖供養をする習わしがあります。

極楽浄土に最も近づける、として生まれた習わしですが、これは日本特有のもの。

そして春のお彼岸では、「ぼた餅」をお供えします。

今までは、なんとなく“休みだラッキー”としか思っていなかった方。

次回の春分の日の頃には故人を偲び、感謝してみてください。

ご先祖様のことを考えると、自分を見つめ直す機会にも繋がるのではないでしょうか。

日本では、一年を通して全国的に親しまれているものから、地域性の高いものまで、さまざまな意味をもった年中行事が行われています。この記事では、今日行われている年中行事の中から、比較的広い地域に広まっているものをご紹介します。

テレビのお天気コーナーなどで「春一番が吹きました」と聞いたりすると、もうすぐ春かぁ……なんてウキウキしてきませんか? 春一番とは春先に吹く強い風のこと、というのはなんとなくご存じかと思います。今回は、春一番の定義や言葉の発祥の裏にあった出来事などについて紹介していきます。

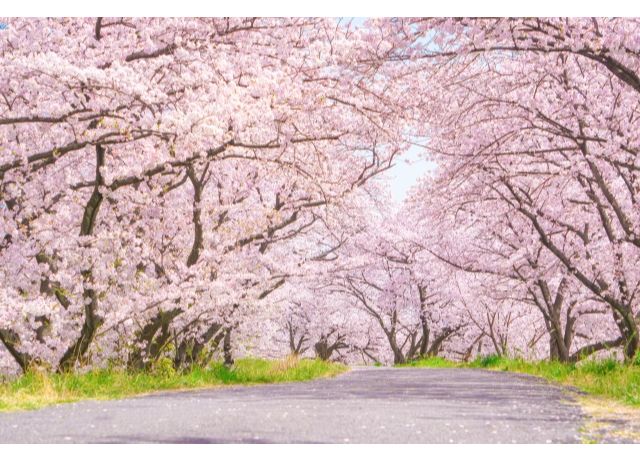

日本の春を代表するイベント、お花見。家族や友人と桜の下で楽しく食事をする人も多いのではないでしょうか。最近では、日本人のみならず、お花見目的で訪日する観光客も増えているそうです。そんなお花見ですが、いつ頃から日本で行うようになったかご存じでしょうか?

毎年4月8日、この日は各地のお寺で「花祭り」という行事が行われます。花祭りは、別名「灌仏会」などとも呼ばれますが、はじめて聞いたという方も多いのではないでしょうか?この記事では花祭りの内容や由来などを紹介します。