出典:ググっとぐんま写真館

関東地方の北西部に位置する群馬県は、草津温泉を代表に、100か所以上の温泉地を有する温泉大国です。

平成26年(2014年)には、“富岡製糸場と絹産業遺産群”が世界遺産に登録されました。

そんな群馬県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、50品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって群馬県の「伝統的工芸品」として指定されている伊勢崎絣、桐生織をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和3年(2021年)12月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

伊勢崎絣

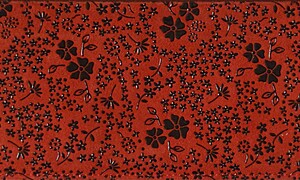

群馬県伊勢崎市を中心に生産される「伊勢崎絣」は、絣模様※を織り込んだ絹織物です。

古くから農家の自家用として作られていたものが、江戸時代に丈夫で実用的な着物として人気となり、明治時代には“伊勢崎銘仙”の名で全国に広まりました。

伊勢崎絣は、次のような技法でさまざまな模様を生み出します。

● 図案に応じて染めた糸を絣模様に織り上げる“括り絣”

● 布を板に挟んで繊細な模様を染める“板締絣”

● ヘラなどを使い複雑な模様を染める “捺染加工”

伊勢崎絣は分業化して効率的に生産するため、各工程の職人技が結集した高品質の織物ながら手頃な値段という点も、人々から愛される理由です。

※絣模様:模様に従い先染めをした経糸と緯糸を織り込んで描く模様。糸の染め残された部分で模様を織り表す。

桐生織

群馬県桐生地方特産の高級絹織物である「桐生織」は、1300年前に宮中から桐生の山田家に嫁いできた白滝姫が、村人に養蚕や機織りを教えたのが発祥という伝説があります。

鎌倉時代末の新田義貞や、戦国時代の徳川家康といった名だたる武将が旗に桐生織を使用していたことからも、古くから織物の産地として有名であったことが伺えます。

江戸時代から明治時代にかけては、京都の西陣や西洋技術など先進技術を積極的に導入し、世界でも有数の織物産地となったことで、“西の西陣、東の桐生”と呼ばれるようになりました。

そんな桐生織の魅力は、何といっても多様な織り方。

表面に凹凸が出るお召織、8色以上のよこ糸で模様を織り込む豪華な緯錦織のほか、風通織、捩り織、経錦織、経絣紋織、浮経織の7つの技法が、表情豊かな桐生織を生み出しています。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

日本には、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、日用品の伝統工芸品が多数存在します。全国では200品目以上ありますが、関東地方ではそのうちの35品目が伝統的工芸品として認定されています。本記事では、今も脈々と継承されている関東地方の伝統的工芸品をご紹介します。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

日本には多くの種類の織物があります。どの織物も素晴らしい技術を使って織られますが、その中でもこの記事では国によって伝統的工芸品に指定されている38種類の織物を紹介します。材料や織り方、染め方など、地域の特性を生かして織り出される布は、どれも独特な個性があるので比べてみると楽しいかも知れません。

織物とは、経糸と緯糸を交差させて作る布地のことをいいます。日本の織物は、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる、非常に奥深い工芸品です。この記事では、織物の種類や歴史など、日本各地の織物についてご紹介します。

『恋の病以外は効かない病がない』との言い伝えがあるほど効能があるとされる、日本屈指の名湯・草津温泉。日本一の湧出量を誇る湯量豊富な草津温泉には、古くから湯畑を中心に温泉文化が根付いています。この記事では、そんな草津温泉のオススメ観光スポット20選をご紹介します!

湯治場として長い歴史を持つ群馬県にある伊香保温泉のシンボル「伊香保温泉石段街」。365段ある石段周辺の伊香保温泉石段街には伊香保神社や水沢寺、露天風呂や足湯などの観光スポット、食べ歩きグルメやランチを楽しむことができます。今回は、女子旅にもオススメな伊香保温泉石段街の観光・グルメスポットをご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2024年6月15日~19日](/uploads/article/image/1122/eyecatch_24107622-f100-4f1a-a93c-af21c3dbdb58.jpeg)