こんにちは!

ワゴコロ編集部、新入社員の西です♪

今回は、台東区にある「つまみ細工 一凛堂」さんへ体験取材に行った様子をお届けいたします!

つまみ細工の基本情報や体験の全貌をご紹介しますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

本記事の内容は、令和5年(2023年)7月時点のものです。

掲載内容は変更していることもございますので、詳細はお店のHPをご覧ください。

「つまみ細工」とは?

体験レポートの前に、まずは「つまみ細工」とはどのようなものなのかをご紹介します。

つまみ細工とは、小さな正方形の布で作ったパーツを組み合わせて作品にしていく、日本の伝統工芸品です。

布を織ったりつまんだりして、日本の花鳥風月を表します。

宮中の女官が、稽古として着物の端切れなどを使って飾り物を作ったところからはじまったつまみ細工。

江戸の文化文政時代に、町民文化として根付いたという歴史があります。

古くは和装に合わせる装飾として、かんざしや帯留めに施すことが多かったつまみ細工ですが、近年では用途の幅も広がり、ヘアピンやブローチ、インテリア小物などさまざまな使い方がされるようになりました。

「つまみ細工 一凛堂」とは?

「つまみ細工 一凛堂」は、つまみ細工クラフトブームの先駆けとして有名だった「浅草橋つまみ堂」の意思を引き継ぎ、当時のスタッフ全員で令和元年(2019年)に開店した、つまみ細工専門店です。

つまみ細工で作った一輪の花を表して「一凛堂」と名付けられました。

東京都指定伝統工芸品としてのつまみ細工の技術を後世に残すべく、店舗で体験や講座を行ったり、ベトナムでつまみ細工の普及活動を実施したり、さまざまな活動を行っています。

そんな「つまみ細工 一凛堂」には、王道のつまみかんざしなどはもちろん、つまみ細工の鶴を施した羽子板や、つまみ細工の盆栽など、職人の技術が詰まった繊細な作品が盛りだくさん!

好きなお花を組み合わせて作るオーダーメイドの髪飾りは、七五三や成人式、結婚式を迎える方に人気なのだそう♡

一度作った髪飾りは、その後も場面に合わせて、組み合わせるパーツを入れ替えることができるため、まさに「一生使える」伝統工芸品ですね♪

つまみ細工 一凛堂の体験に参加してみた!

さて、ここからは、実際に私が行った一凛堂さんのつまみ細工体験の様子をお届けします!

今回、私が体験させて頂いたのは、コームまたは2wayクリップにお花のつまみ細工を施す、というもの。

↑先生のお手本は、こんな感じ。

バッグに挟んでつけたい!と思い、今回私は2wayクリップをチョイスしました♪

まずは、作品の色を選んでいきます。

すでにカットされた一越ちりめんの中から、花びらや葉の部分に使いたい色を選んで取っていきます。

全て違う色にしても良し、一色で揃えるのも良し。

う~ん…迷う!!

考えに考えた挙句、黄色やオレンジの同系色でまとめてみることにしました!

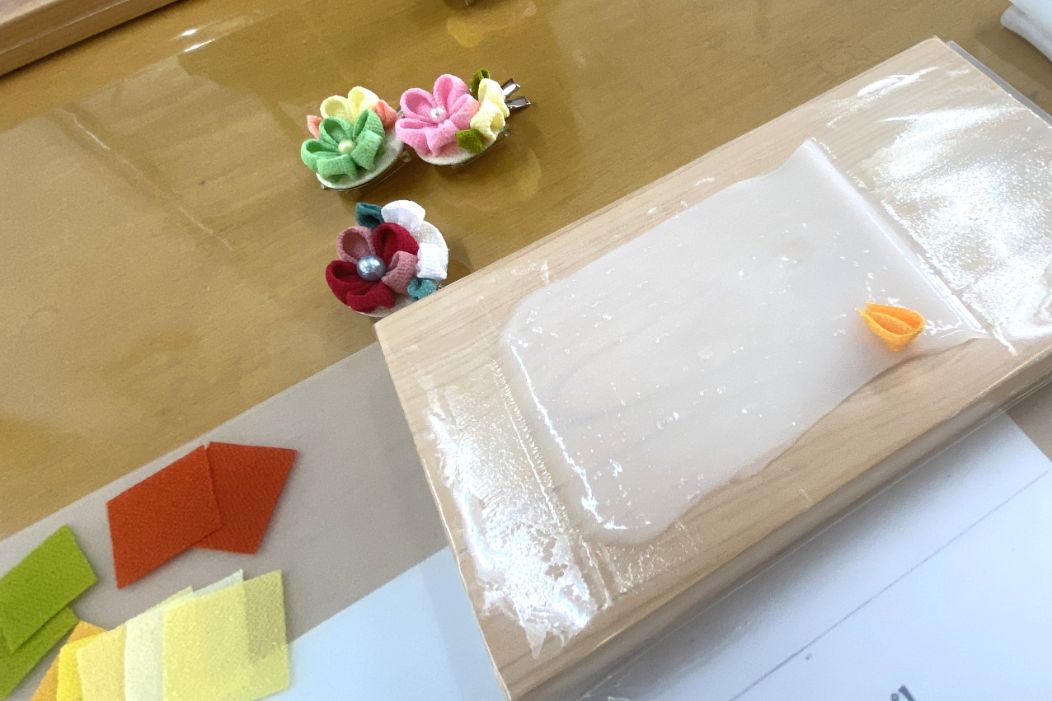

布を選んでいる間に、先生が布を付けるためのでんぷん糊を準備してくださいます。

はじめはゼリーのように固まったでんぷん糊でしたが、木の板の上で練っていくうちに、だんだんとツヤが出て柔らかくなり、持ち上げるとトロリと伸びるまでになります。

これを木の板に2mmほどの厚さで伸ばしたら、準備完了です!

つ まみ細工体験スタート!

ここから、いよいよ製作が始まります♪

今回は、つまみ細工の技術の基本である、丸い花びらをつくる「丸つまみ」と、先が剣のようにとがった「剣つまみ」を学びます。

「丸つまみ」の作り方

まずは、丸つまみで大きなお花を作ります。

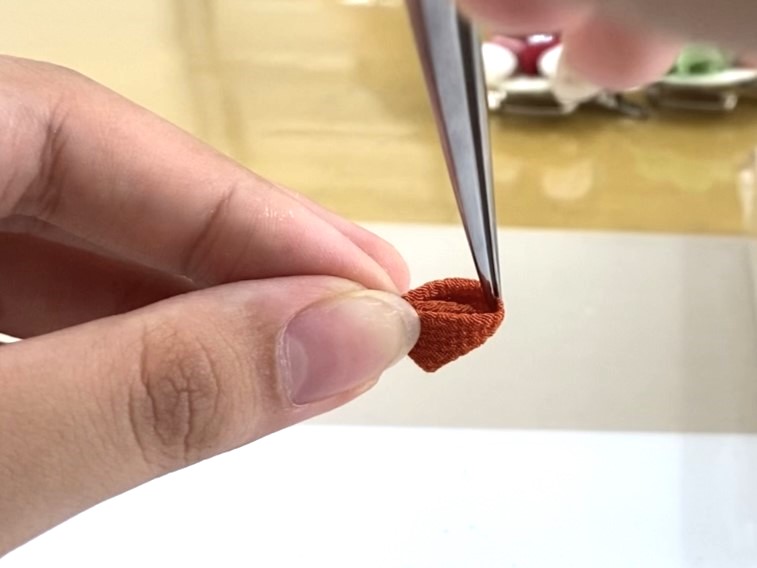

はじめに、選んだ布を鉛筆持ちにしたピンセットで持ちます。

空いている手で布を後ろ側に折り上げ、布を半分に折ります。

この時、折り目がずれていると形が綺麗にならないため、持つ場所は布の一番端より少し内側、角の少し上にするのがポイント!

指で押さえてピンセットを外し、今度は織り上げた面の真ん中から三角の頂点に向かってピンセットで挟み、持ち替えて布を手前に向かって折ります。

そうしたら、また同じように布の一番端より少し内側を持ち、布の両端を合わせるように半分に折り上げます。

さて、ここからが丸つまみ最大の特徴。

左手の指で折り目とは反対側の布を持ち、折り目側を優しくピンセットでつまみます。

ピンセットを持っている手の親指を左手側に倒し、つまんでいた布を内側に入れ込みます。

こうすることで、折り目の角が消え、まるで蕾のような形ができあがります!

これで花びらが一つ完成。

できた花びらは、先ほど用意したでんぷん糊に切り口を埋め込んで置いておきます。

これをいくつも作って合わせて、一輪の花にしていきます♪

「剣つまみ」の作り方

次に、剣つまみです。

丸つまみと同じ手順で2回折ったら、今度は布の切り口と反対側の三角形の頂点から切り口のど真ん中に向けてピンセットで挟み、折り上げます。

そうしたら、折り目の先端が指先側にくるようにパーツ全体を指で挟みこみます。

折り目の先端を真横からピンセットでつまみ、そのままピンセットをストンと下にスライドします。

これで、剣つまみの最大の特徴である剣のような先端の“とがり”が完成です!

パーツがすべてできたら、ベースとなるクリップに付いた台紙の上に指ででんぷん糊を塗り広げ、パーツを並べていきます♪

バランスを見ながらピンセットで整えて、花の中心にパールビーズを置いたら、完成です…!

最後は、素敵な箱に入れて頂きました♡

体験を終えて

つまむ場所や折り方が少しでも異なると、大きく出来栄えに影響してしまうため、思ったよりコツが必要でとても奥深い工芸品だということを実感しました。

色の組み合わせ次第で、同じ形でもまったく雰囲気の違う作品になるということにも気が付きました。

一つひとつのパーツが組み上がっていき、だんだんとかわいらしいお花ができてくると、なんだかお花を育てているようで愛着が湧きます♪

もっとたくさんのパーツを組み合わせた、豪華な作品にも挑戦してみたくなりました!

代表・鴨下正次郎さんの想い

体験の後、一凛堂の代表・鴨下正次郎さんよりお話を伺いました。

ハンドクラフトとしても近年人気のつまみ細工ですが、正しい作法や用途・歴史を理解している方は少ないのが現実だそう。

例えば、本当に良いつまみ細工に使われる「羽二重」という素材は、透け感とツヤ感が魅力。

しかし、この素材が選ばれる一番の理由はその見た目の美しさではなく、軽さにあります。

つまみかんざしを使う舞妓さんは、多くの飾りを頭に着けています。

ハンドクラフトなどでたびたび使用されるコットンやレーヨン素材だと、頭が重くなり首が疲れてしまうのだとか。

このように、つまみ細工の素材や工程の一つひとつに理由があることを知ってほしい、という鴨下さん。

そんな鴨下さんの目標は、

そんな思いから、伝統文化としての歴史ある「つまみ細工」を知ってもらうため、一凛堂では伝統的な作法に則り体験を行っているそうです。

伝統的なつまみ細工の作法を、ぜひ皆様も実際に体験してみてはいかがでしょうか?

初心者にも優しく教えてくださるので、不器用でもきっとかわいいつまみ細工を作ることができるはずですよ♪

工房の情報

つまみ細工は、小さな正方形の布で作った花びらなどを組み合わせて作品にしていく、日本の伝統工芸品です。

この記事では、つまみ細工の歴史をはじめ、つまみ細工の作り方や体験ができる工房、初心者の方でも気軽につまみ細工のアクセサリー作りに挑戦できるつまみ細工キットなどをご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)