日本の玄関口として、年間約4,000万人が利用する成田空港がある千葉県。

農業や漁業が盛んに行われており、銚子港の水揚げ量は全国1位を誇ります!

また、日本を代表するテーマパーク・東京ディズニーリゾートには、国内だけでなく、海外からも多くの観光客が訪れます。

そんな千葉県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、80品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている2品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和3年(2021年)12月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

房州うちわ

千葉県館山市、南房総市などで作られる「房州うちわ」は、京都の“京うちわ”、香川県丸亀市の“丸亀うちわ”とともに、日本3大うちわの一つに数えられます。

房州うちわは一本の竹から作られ、竹の丸みを活かした“丸柄”が特徴です。

細い女竹を48~64等分に裂き、糸で編んで作りあげられます。

格子模様に編み込まれた、窓と呼ばれる半円の美しい骨組みも魅力です。

1本の竹から作るため、良くしなり、軽くて丈夫で優しい風が届きますよ。

房州のうちわは明治時代、地元に自生する竹を使い骨組みだけを作りはじめ、関東大震災の後、房州で一貫生産するようになり、房州うちわとして広まりました。

今では装飾品としても人気となっています。

千葉工匠具

「千葉工匠具」とは、千葉県の鍛冶職人が伝統的な技法で作る刃物や手工具類全般を指し、代表的な製品には鎌、鍬、包丁、洋鋏などがあります。

江戸時代、房総半島で大規模な土地開発が行われ、周辺で開墾に必要な道具を製造したのが、千葉工匠具のはじまりとされています。

明治以降も酪農や理髪洋鋏の製造など、工匠具の産地として名を馳せます。

千葉工匠具は、伝統技法を用いて一貫生産※されており、手作りならではの味わいが魅力です。

“押し切り”という道具を使って型抜きをする『型切り造形』、使用用途ごとに2枚の刃を調整しながら合わせて鍬を作る『刃合わせ』などの技法が伝えられています。

今も伝統の技を活かしながら、時代に応じた工匠具を生み出しています。

※一貫生産:一次から最終製品まで一人の職人により生産されること。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

扇子は、暑い夏を心地良く過ごそうとした昔の日本人の知恵が凝縮されている、伝統工芸品の一つです。今では日本人の暮らしの中に浸透している扇子ですが、中国から伝わってきたうちわから誕生したことはご存知でしたか?

現代の日本では、蒸し暑さを乗り越えるため扇風機やクーラーが必需品となっていますが、実は昔からの道具である「うちわ」が見直されているのをご存じでしょうか?

今回は、京都・丸亀と並んでうちわの三大生産地として名を成す、熊本県の「来民うちわ」をご紹介します。

古くより日本人の暮らしの中に根付いてきた「うちわ」。

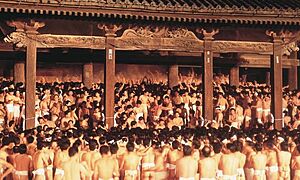

今でも、年間1億本を超えるうちわが国内で生産されていますが、その約9割が、讃岐うどんでも有名な香川県丸亀市で作られていることをご存じでしょうか?

この記事では、日本一のうちわどころが誇る「丸亀うちわ」の歴史や特徴、その伝統の技についてご紹介します。

日本には、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、日用品の伝統工芸品が多数存在します。全国では200品目以上ありますが、関東地方ではそのうちの35品目が伝統的工芸品として認定されています。本記事では、今も脈々と継承されている関東地方の伝統的工芸品をご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)