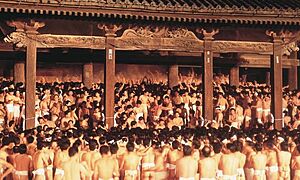

画像提供:宮崎県観光協会

年間の平均気温が約17度と、1年を通して温かい宮崎県。

かつては“ 日向国(ひむかのくに)”と呼ばれていたことや、その温暖な気候から「日本のひなた宮崎県」というキャッチフレーズがついています。

国の天然記念物に指定された峡谷・高千穂峡や洞窟内に本殿がある鵜戸神宮など、自然が豊富で観光地としての見どころも満載です。

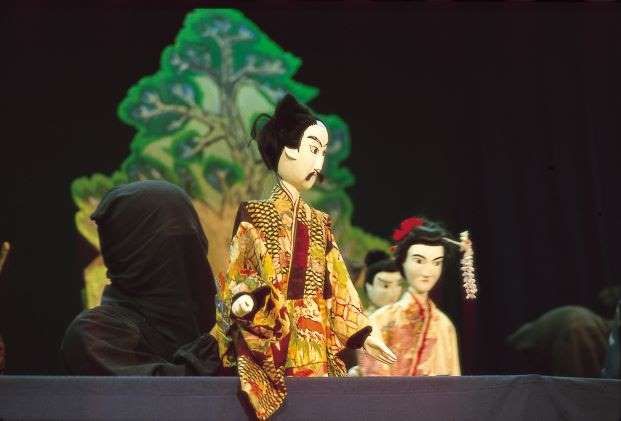

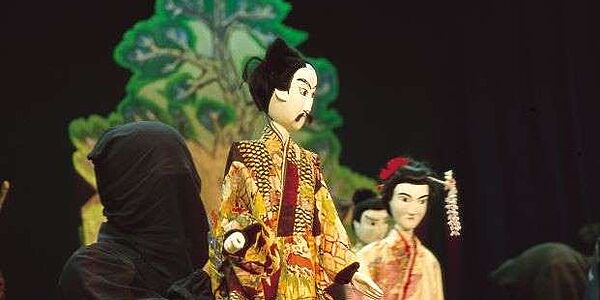

さらに、山之口町麓地区に伝わる文弥節人形浄瑠璃は、300年前の芸態を伝承していることから、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

そんな宮崎県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、30品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている2品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)3月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

本場大島紬

「本場大島紬」は、飛鳥時代に鹿児島県奄美地方で誕生したといわれる絹織物で、現在は鹿児島県と宮崎県で生産されています。

当初はくず繭や真綿からできた糸を使用していましたが、大正時代に本絹糸を使用しはじめ、これにより滑らかで織りムラのない生地になりました。

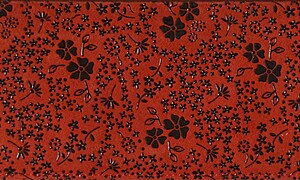

本場大島紬の特徴は、バラ科のシャリンバイという植物の樹皮から抽出した液と泥を用いた“泥染”という技法で染色していくことです。

泥染は、庶民が大島紬を着用することが禁止されていた江戸時代、どうにかして手元に置くために、泥の中に大島紬の着物を隠したことからはじまったといわれています。

この染色技法により生み出される、黒や焦げ茶色の深い渋みと、亀甲柄などの繊細な模様の美しさで人気を集めています。

また、シワになりにくく、丈夫でしなやかな着心地も魅力の一つです。

都城大弓

「都城大弓」は、宮崎県都城市を中心に作られている竹工品です。

薩摩藩主・島津家の誕生の地でもある都城市。

明治時代に入るまで、薩摩藩が武士の文化を強く継承していたことから、都城では古くから和弓や武具が盛んに作られてきました。

都城大弓の明確な起源は不明ですが、江戸時代後期には盛んに製作されていたと伝えられています。

製作には200以上もの工程がありますが、その工程すべてを一人の職人が手作業で行います。

そんな都城大弓の最大の特徴は、2mを超える長さです。

長さを出すことで矢を遠くまで飛ばし、命中率を上げることができる都城大弓は、性能の優れた武具として人々に評価されてきました。

竹弓ならではのしなやかな強さや、握り部分に鹿の革を使い模様を描く優美さなど、和弓としての風格も備えた伝統的工芸品です。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた九州地方では、工芸品の素材となる原材料が豊富で、陶磁器(焼き物)や織物、竹細工などさまざまな伝統工芸が発展を遂げてきました。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている38品目をご紹介します。

「九州といえば、焼酎」と思っている人が多いのではないでしょうか。ですが昨今、九州は酒処として注目されているのです。ここでは今注目の九州の日本酒の魅力や特徴を解説。さらに、ワゴコロ編集部オススメの、美味しくて有名な九州の日本酒8選とともにご紹介します!

曲げわっぱとは日本の伝統工芸品の一つであり、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる非常に奥深いものです。この記事では、曲げわっぱがどういったものかだけでなく、曲げわっぱの種類をご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)