養蚕とは、カイコガ科の昆虫、蚕が吐き出して作る繭玉から絹糸を作る産業のことです。

養蚕農家は、エサとなる桑を栽培し蚕の幼虫を育てます。

その成長途中、幼虫が蛹になる過程で繭玉を作ります。

蚕が作った繭玉の繊維から作られるのが、絹糸です。

養蚕が盛んだった明治から昭和初期頃の養蚕農家は、繭玉を製糸工場に出荷していました。

工場では、繭玉を乾燥させ、煮て柔らかくさせてから細い糸を引き出し、何本か撚りながら糸を巻き取って絹糸を作ります。

選別され製品にならなかった繭も、糸を取った後の蚕も、全て再利用されたと言います。

例えば糸を取ったあとの蛹は、鯉のエサに使われたほか、長野県では貴重なタンパク源として佃煮にして食べられていました。

蚕を余す所無く利用していたのです。

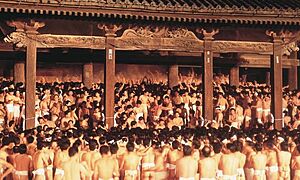

最盛期には全国各地で養蚕が行われていましたが、その中でも特に蚕によって栄えた地域を指し、蚕都、桑都などと呼んでいました。

絹の歴史

養蚕は、中国で紀元前15世紀頃に始まり、その後ヨーロッパへと広がりました。

日本においては1~2世紀に伝わったと言われています。

絹の独特でしなやかな手触りと光沢の美しさから、特別な高級品とされ、権力者への献上品に使われていました。

地中海の国々の商人は絹を求めて中国へ向かい、羊毛や金・銀などと交換したそうです。

この中央アジアを横断する交易路が、絹の道、いわゆる「シルクロード」です。

日本では江戸時代になると盛んに養蚕が行われるようになり、福島県、群馬県、長野県が産地として有名でした。

その後、ペリーが日本に来航し貿易が行われるようになると、絹が外国へ輸出されるようになります。

大正から昭和初期の絹の輸出量は、全体の4~5割を占めるまでに成長。

日本が発展する一役を、蚕が担っていたと言っても過言ではありません。

その名残で養蚕が盛んな地域では、大切な蚕たちに敬意を払い「お蚕さん」「お蚕さま」などと呼びました。

しかし、戦争や化学繊維が現れたことなどにより、養蚕業は衰退の一途を辿ることに。

昭和4年(1929年)には 221万戸を誇った養蚕農家は、ここ数年で350戸余となっています。

養蚕の工程

日本の発展に大きな貢献をもたらした絹。

そんな絹のもととなる繭玉は、どのようにして作られるのでしょうか?

ここからは、蚕を育てる養蚕工程を紹介します。

掃 立て(はきたて)

卵から孵った蚕は、蚕座という道具に移し、飼育を始めます。

この作業が「掃立て」と呼ばれるのは、羽ぼうきを使って蚕を掃き下ろしたことがきっかけだそうです。

幼虫を飼育する場所は、25度前後の室温で、乾燥しない状態に保ちます。

蚕 ( ちさん )飼育

蚕は4回脱皮しますが、初回に脱皮するまでを1令と呼び、その後脱皮するごとに2令、3令となります。

このうち1~3令までを稚蚕、4~5令を壮蚕といいます。

定期的に人工飼料または桑を餌として与え、成長を促すと、蚕は3日ほどで脱皮します。

脱皮する半日前から蚕は動きを止めて桑を食べなくなります。

この状態を「眠」といいます。

24時間ほどで目覚めると、殻を脱ぎ捨てて脱皮し、また餌を食べはじめるのです。

こうして、食事と眠を繰り返しながら脱皮して成長していきます。

壮 蚕(そうさん)飼育から熟蚕(じゅくさん)へ

人工飼料で養蚕をしている場合、壮蚕飼育(4~5令)になるタイミングで餌を桑の葉に切り替えます。

蚕は、生涯に食べる餌の9割近くを5令で食べるといわれるため、この時期には大量の桑の葉を与えます。

やがて桑を食べなくなり、体の色が乳白色から飴色に変化し、体が少し縮むと、繭づくりをする「熟蚕」となった合図です。

この時、体長は8cm近く、体重は孵化した時の最大1万倍となっています。

上 蔟(じょうぞく)

熟蚕を「回転蔟」に移す「上蔟」という作業を行います。

蔟とは、格子状になった四角い枠のことで、蚕は気に入った穴に入って繭糸を吐き、自らを包む20mm×30~35mmほどの繭を作り始めます。

蚕は上へと行く習性があるため、蚕が上へ集まると、その重みでまぶしが回転。

それを繰り返すことで、蚕が空いている穴にまんべんなく入ることができます。

繭 掻き(収繭 しゅうけん)

繭になったら、8~10日程で蔟から取り出す繭掻き(または収繭)を行い、周りについた毛を取り除く毛羽とりを行って美しい繭に仕上げます。

そうしてできた繭は製糸工場に出荷され、これを基に生糸が作られます。

ちなみに、絹織物1反(約700g)を織るには、約2700頭の蚕が4900gの繭を作らなければならないそう。

蚕たちの努力のおかげで、成り立っている産業なのですね。

蚕は数千年かけて家畜化された昆虫

蚕は野生には存在しておらず、人の手によって家畜化された昆虫です。

5000年以上前、中国でクワコという昆虫を交配させ作られたと言われています。

その性質はおとなしく、蚕の幼虫は逃げ出しません。

成虫になっても羽根が退化しており飛ぶ事ができません。

人間の世話なしでは生きていけない昆虫なのです。

家畜化されたことで、蚕の幼虫の成長は早く、食欲も旺盛。

たくさんの蚕が一斉にエサを食べるとき、雨が降っているような音が響き渡ると言います。

絹の特徴

絹は、繊維タンパク質のフィブロイン、糊の役割をする水溶性タンパク質のセリシンから出来ており、独特のしっとりとした光沢があります。

また保湿性、吸湿性、通気性に優れています。

肌触りも柔らかく肌に優しいため、直接肌に触れる下着にも好んで使われます。

天然の素材のため、温室効果ガス削減に貢献する、地球環境に優しい素材と言えます。

日本の絹製品

日本の絹製品と聞いてまず思いつくのが、織物や着物ではないでしょうか。

日本の伝統的な着物は「和服」とも呼ばれ、そのルーツは、奈良・平安時代にさかのぼります。

この時代には、日本から唐(現在の中国)に、制度や文化を倣う(ならう)目的で「遣唐使」が公式に派遣されていました。

着物を着てみたいという人はたくさんいるにもかかわらず、それがなかなか実現していないのが現状ではないでしょうか。

着物は全く洋服とは違うファッションと考えると、お洒落の幅も広がってきます。

今回は着物の着こなしのコツを中心に、着物と帯の組み合わせ方や楽しみ方について紹介していきます。

絹は光沢があり手触りがよいことはもちろん、染めた時に麻、綿、化学繊維に比べ1番美しく発色する素材です。

そのため、日本では京都の西陣織、茨城の結城紬など絹素材と匠の技術が融合し、精緻な絹織物の製品が作られてきました。

しかし伝統的な着物の需要が少なくなってきている昨今、絹の新たな利用方法に注目が集まっています。

平成12年(2000年)には、農林水産省の蚕糸・昆虫農業技術研究所により、緑、赤、オレンジなど11色に光る絹糸を作ることに成功。

光るドレスが試作されたことがニュースになりました。

医療分野では、蚕で抗体やワクチンを製造したり、絹糸が手術の縫合糸に使われるなどしています。

また絹の保湿力を利用した化粧品は、すでに商品化され流通しています。

ほかにも、楽器の弦や画材に使われたり、音質を良くするためにオーディオ機器のコンデンサーに使用されるなど、活躍の場はどんどん広がっています。

近い未来の利用方法として、麻薬探知、食品のカビや有害物質の検知、病気の発見、マウスに代わる実験動物の代用などの研究も進んでいます。

これらはすべて、遺伝子組み換え技術によるもの。

現代の技術と研究により、日進月歩で、まだまだ蚕たちが私たちの生活を助けてくれようとしています。

現在の養蚕業

現在、日本における養蚕業は、ピーク時に比べると危機的に衰退しているのが現実です。

しかし、世界的にはこのポテンシャルの高い絹の需要は伸びており、アメリカの調査会社の発表によると、平成28年(2016年)以降、年率7.8%で拡大しているとのこと。

養蚕を行っている中国やベトナム、ブラジルなどでもその生産量は減少しているため、今後、世界的に絹は高騰していくと見られています。

そこで、世界のマーケットを視野にした養蚕の再興、創生に取り組む地域も出てきています。

熊本県では、平成29年(2017年)に世界最大の無菌養蚕施設「NSP山鹿工場」が作られました。

周年無菌環境で、より安定して絹を生産することができる最新鋭設備を導入。

日本の絹のブランド価値向上と雇用創出、地域活性化を目指しています。

愛媛県では、「伊予生糸産地再生協議会」を結成し、養蚕への新規参入者の募集に力を入れています。

それを後押しするように、「伊予生糸」が国のお墨付きであるGI保護制度に登録され、産業とブランドが守られることになりました。

群馬県では、平成26年(2014年)に富岡製糸場と絹産業遺産群がユネスコ世界文化遺産に登録されたことをきっかけに、後継者の育成に力を入れるべく「ぐんま養蚕学校」を開校。

卒業生は実際に養蚕業に就職するなど、少しずつ活気を取り戻そうとしています。

群馬県の富岡製糸場は、明治時代に作られた国営の器械製糸場で、繭玉を煮る釜が300も並んだと言います。

当時、世界最大規模の工場でした。

日本を支えた養蚕業の偉大な歴史を感じられる、貴重な遺産です。

長い間、人の手で守られてきた養蚕文化を、この機会に知ってみてはいかがでしょうか?

その偉大さを知ると、蚕を「お蚕さま」と呼ばずにはいられなくなるかもしれません。

京都市北西部の一帯を指す「西陣」は、日本だけでなく世界でも織物の産地として知られています。

「染の着物に織りの帯」という言葉がありますが、織りの帯でも品格が高いといわれているのが西陣織の帯です。

そんな日本を代表する織物である西陣織とはどんなものなのか、その魅力や特徴をご紹介します!

霊峰白山の麓、石川県白山市で800年以上に渡って伝え継がれている「牛首紬」をご存知でしょうか?牛首紬は、特殊な繭を使い、昔ながらの手仕事で織られており、日本の三大紬の一つにも数えられています。この記事では、牛首紬の歴史や伝統的な製法、独特の風合いや魅力をご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)