写真協力:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

自然豊かで、全国の中でも農業県として名高い鹿児島県。

県のシンボルでもある活火山・桜島は、天然温泉堀りツアーや火山灰アートが楽しめる、火山のある観光地ならではのアクティビティが多く存在する人気の観光スポットです。

本土から少し離れたところには、映画・もののけ姫のモデルとなった屋久島もあり、樹齢数千年を超える屋久杉や珍しい生き物が生息するなど、原始の動植物を見ることができます。

また、明治新政府の成立に貢献した西郷隆盛や大久保利通といった、歴史上にその名を刻む優れた人材を輩出しました。

そんな鹿児島県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、30品目以上の伝統工芸品が存在します。

この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている3品目をご紹介します。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

本記事の内容は、令和4年(2022年)3月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、ご留意ください。

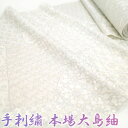

本場大島紬

「本場大島紬」は、飛鳥時代に鹿児島県奄美地方で誕生したといわれる絹織物で、現在は鹿児島県と宮崎県で生産されています。

当初はくず繭や真綿からできた糸を使用していましたが、大正時代に本絹糸を使用しはじめ、これにより滑らかで織りムラのない生地になりました。

本場大島紬の特徴は、バラ科のシャリンバイという植物の樹皮から抽出した液と泥を用いた“泥染”という技法で染色していくことです。

泥染は、庶民が大島紬を着用することが禁止されていた江戸時代に、どうにかして手元に置くため、泥の中に大島紬の着物を隠したことからはじまったといわれています。

この染色技法により生み出される、黒や焦げ茶色の深い渋みと、亀甲柄などの繊細な模様の美しさで人気を集めています。

また、シワになりにくく、丈夫でしなやかな着心地も魅力の一つです。

川辺仏壇

「川辺仏壇」は、黒漆塗りの本体に彫刻と金箔で装飾が施された小型の仏壇です。

主な産地である鹿児島県南九州市川辺地方は、古くから仏教信仰が盛んで、多くの仏壇や仏具が作られてきた地域です。

江戸時代には、当時禁じられていた浄土真宗を隠れて礼拝するため、見かけは箪笥で中に仏壇という“隠し仏壇”が作られました。

川辺仏壇の“ガマ戸”という種類は、隠し仏壇の要素を受け継いだ、見た目が箪笥のように見える仏壇で、台座と本体が一つになった構造となっています。

ガマ戸以外にも“三方開き”や“胴長”などいくつかの種類がありますが、いずれも木地、彫刻、蒔絵、塗りなどの全7工程を分業し、仕上げられています。

川辺仏壇の7工程をより詳しく知りたい方は、こちらの動画もご覧ください♪

【木地】

【彫刻】

【宮殿】

【金具】

【蒔絵】

【塗り】

【仕上】

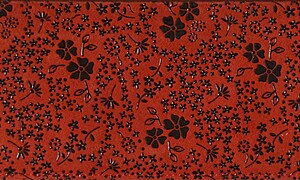

薩摩焼

写真協力:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

「薩摩焼」は、室町時代に薩摩藩主・島津義弘が連れ帰った朝鮮人陶工たちが作りはじめた陶磁器です。

土の材質から、大きく“白薩摩”と“黒薩摩”の2種類にわけられます。

白薩摩は“白もん”とも呼ばれ、わざとヒビを入れた白い器に、金彩や華やかな絵付けを施した薩摩藩の御用品でした。

一方、黒薩摩は“黒もん”とも呼ばれ、鉄分の多い黒褐色の土を使って、黒や緑の釉薬を流した日常使い向けの重厚な器です。

さらに、薩摩焼には

・苗代川系

・竪野系

・龍門司系

・西餅田系

・平佐系

上記の5系統があり、今も残るのはこのうちの苗代川系、堅野系、龍門司系の3系統となっています。

苗代川系と堅野系では主に白薩摩が、龍門司系では主に黒薩摩が作られています。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

粘土を成形し、高温の窯などで焼成し器や造形物を作ることを陶芸と言います。

火山の噴火によってできる岩石が長い年月をかけ砕かれ、有機物と混ざりあったものが粘土。

世界中に存在しています。

陶芸によって作られる陶磁器と呼ばれるものにはおおまかに2種類あり、土が主な原料で叩いた時ににぶい音がするのが「陶器」。

織物とは、経糸と緯糸を交差させて作る布地のことをいいます。日本の織物は、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる、非常に奥深い工芸品です。この記事では、織物の種類や歴史など、日本各地の織物についてご紹介します。

日本には多くの種類の織物があります。どの織物も素晴らしい技術を使って織られますが、その中でもこの記事では国によって伝統的工芸品に指定されている38種類の織物を紹介します。材料や織り方、染め方など、地域の特性を生かして織り出される布は、どれも独特な個性があるので比べてみると楽しいかも知れません。

指物とは、釘を使わずにホゾや継ぎ手で木材を組み、且つ外側に組み手を見せない細工を施した木工品をいいます。指物と言うよりは和箪笥、和家具と言った方が、想像しやすいかもしれません。

指物と言われる由縁(ゆえん)は、物差しを多用し、木を組んで制作することから来ています。

「九州といえば、焼酎」と思っている人が多いのではないでしょうか。ですが昨今、九州は酒処として注目されているのです。ここでは今注目の九州の日本酒の魅力や特徴を解説。さらに、ワゴコロ編集部オススメの、美味しくて有名な九州の日本酒8選とともにご紹介します!

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた九州地方では、工芸品の素材となる原材料が豊富で、陶磁器(焼き物)や織物、竹細工などさまざまな伝統工芸が発展を遂げてきました。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている38品目をご紹介します。

霧島連山の南西に点在する温泉地・霧島温泉郷。天孫降臨伝説の残るこの土地では、霧島最古の岩風呂・目の湯をはじめ丸尾滝、高千穂峰、霧島神宮などの名所が数大多く存在します。今回は、霧島温泉・霧島神宮温泉・妙見温泉・安楽温泉・国分・隼人のエリアに分けて大自然に囲まれた霧島温泉街のオススメの観光・グルメスポットをご紹介します。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)